Un figlio scopre il padre con l’amante; la moglie decide di evirare il marito. Non riuscendoci, evira il figlio.

In breve. Per un film del genere qualsiasi spiegazione sintetica rischia di apparire riduttiva: lo sguardo di Kim Ki-duk è impietoso e non risparmia dettagli sulle sofferenze, senza dare spiegazioni e senza un esplicito intento catartico. Uno dei film più nichilisti mai girati dal regista, probabilmente, che non rientrebbe neanche nei film prettamente consigliati per il grande pubblico. Eppure, nulla è gratuito e tutto rientra in una metafora considerevole sui tempi moderni.

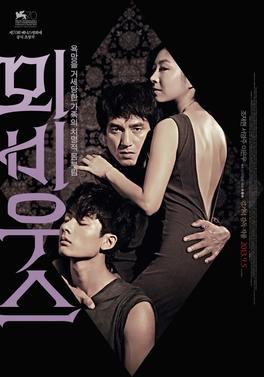

Da non confondersi con l’omonimo argentino del 1996, Moebius (trasmesso anche su RaiTre il 6 aprile del 2019) è l’ultimo film del prolifico regista coreano Kim Ki-duk, purtroppo recentemente scomparso per Covid-19 e che certamente, all’epoca, non le mandava a dire a livello contenutistico. Lo scandalo che suscitò il film per via della sua estrema crudezza di fondo è tutt’altro che ingiustificato, il tutto per quanto, in questa circostanza, la forma sembri decisamente più corposa della sostanza.

Tanto per cominciare, perché Moebius? L’accostamento con il celebre nastro scoperto dal matematico Mobius (una struttura che si avvolge su se stessa, ottenibile congiungendo le due estremità di un nastro dopo averne girata una di 180°), si lega alla struttura narrativa avvolgente e dai tratti non lineari del film, un po’ come avviene in Strade perdute di Davide Lynch. Pensare ad esso comporta svariate suggestioni, che scateneranno particolarmente le menti degli spettatori, ovviamente quelli disposti a farsi travolgere da suggestioni molto forti.

Moebius è la visione allucinata della vita di persone comuni, che trasformano una “ordinaria” tresca padre-figlio-amante-madre in un vortice di violenze, sopraffazione e crudeltà. Al centro della narrazione l’idea di evirazione, di privazione forzosa della parte sessuale maschile per espiare le colpe regresse, e naturalmente dei suoi risvolti tragici. In fondo, i guai peggiori del film vengono fuori dal trapianto di pene che il padre concede al figlio, diventa simbolo di una potenza virile del tutto smarrita, ed il fatto che giusto un pene assuma questo genere di valenza è tanto grottesco quanto considerevole.

Non ci viene detto nemmeno il nome dei personaggi, e questo è quanto. Dettaglio ancora più interessante, il film è del tutto privo di dialoghi: ma questo non dovrebbe far temere velleità arthouse o da cinema d’essai, per quanto – forse solo per via dell’argomento trattato – il messaggio passi lo stesso grazie alla fisicità possente ed espressiva degli interpreti. E questo avviene in modo diretto, puri, comprensibile quasi certamente da solo quegli spettatori provvisti degli attributi (é proprio il caso di dire) per vedere il film senza distogliere lo sguardo neanche per un attimo. Dato il cinismo di Ki-duk (la sua violenza visiva, del resto, è tutt’altro che compiaciuta), ed il suo stile diretto e fin troppo privo di fronzoli (che fa sorridere, in un certo senso, a confronto con quello diluito di Hard Candy, ad esempio, film in parte analogo per contenuti e contesto), rendono la visione un “lavoro” tutt’altro che agevole.

Il figlio, in particolare, esempio archetipico di bravo ragazzo tormentato dai bulli, diventa anche chi che paga colpe non sue e capricci dei propri genitori: il suo arresto, del resto, coincide con la sua mutazione completata, sia dal lato fisico che comportamentale, un po’ come sarebbe avvenuto nel miglior Cronenberg. Non passa istante in cui qualcuno non voglia sbirciare nei pantaloni del ragazzo, diventato quasi una sorta di fenomeno da baraccone per via del delicato intervento subito. Al tempo stesso il padre, figura in parte debole e del tutto vittima degli eventi, scopre un modo “alternativo” per procurarsi piacere, ovvero sublimando il dolore fisico, e ritenendo che ciò possa condurlo ad un orgasmo che, in effetti, non saprebbe in quale altro modo raggiungere. Una teoria disperata e crudele, non troppo dissimile da quella dei “supplizianti” di Hellraiser, a ben vedere, per quanto ovviamente non ci sia traccia dell’impianto scenico immaginifico del film di Barker. Qui il realismo è quanto di più vivido si possa immaginare, e probabilmente è questo l’aspetto realmente spaventoso e “scandaloso” in ballo.

Il padre che viene scoperto con l’amante, la madre che vorrebbe vendicarsi sul marito per poi ripiegare sul figlio, i teppisti che aiutano apparentemente il ragazzo salvo poi coinvolgerlo in uno stupro, parlando di un’umanità persa nei palazzi anonimizzanti delle metropoli, oltre che nei suoi vicoli asfissianti. Viene in mente lo stesso regista quando affermò che “l’odio di cui parlo non è rivolto specificatamente contro nessuno; è quella sensazione che provo quando vivo la mia vita e vedo cose che non riesco a capire. Per questo faccio film: tentare di comprendere l’incomprensibile“, il che sembra chiarire parte del senso del suo film. Moebius diventa quindi un trattato dell’assurdo su un mondo incomprensibile, prepotente e spaventoso, nel quale è difficile chiarire appieno le motivazioni dei personaggi, per quanto il sesso (e non poteva essere diversamente, in questo contesto) assuma una valenza tanto preponderante da sembrare logorroica.

C’è da aggiungere, in conclusione – perché non è certo cosa di poco conto – come questo film sia profondamente scabroso, e vada a combinare in un vortice di pulsioni erotiche una storia tanto semplice quanto terrificante per le sue conseguenze (e che a volte, vista in modo un po’ superficiale, sembra addirittura illogica o buttata lì). Il mondo di Moebius è fatto di città semidesertiche, in cui i protagonisti si sbirciano con aria smarrita, consumano sesso proibito, fugate e a volte incestuoso, e con uno sguardo impietoso su baby-gang una più tremenda dell’altra.

Con un perenne rivoltarsi dei giovani contro le generazioni precedenti, si crea un turbine che sembra non conoscere speranza nè possibilità di reale redenzione.