Grazie alla Disney e a un errore di traduzione nell’Odissea, in cui “penna (intesa come piuma)” venne confusa con “pinna”, le sirene sono comunemente conosciute come esseri metà donna e metà pesce, che da sempre esercitano su noi comuni mortali un romanticismo non indifferente. Figure affascinanti che negli anni sono state raffigurate come bellissime e dalle code iridescenti, sulle cui squame si riflettevano miriadi di gocce d’acqua che davano vita a innumerevoli giochi di luce quando colpite dal sole.

Rappresentano quell’attrazione innegabile per il mare aperto, la cui vasta immensità è tanto terrificante quanto intrigante.

Grazie a questa narrativa si sono spesso ignorati gli aspetti più empi di queste creature: cattive, doppiogiochiste e cannibali; consapevoli della loro bellezza e della loro capacità di incantare gli uomini da utilizzare le proprie doti canore per ingannare gli uomini, troppo deboli per resistere al loro fascino, al fine di annegarli e cibarsene. In altre narrazioni sono state raffigurate come esseri marini antropomorfi visivamente brutti e terrificanti, che nulla avevano da spartire con la bellissima ragazza narrata da Andersen e che anni dopo ci regalò l’indimenticabile Ariel nel lungometraggio animato targato Disney.

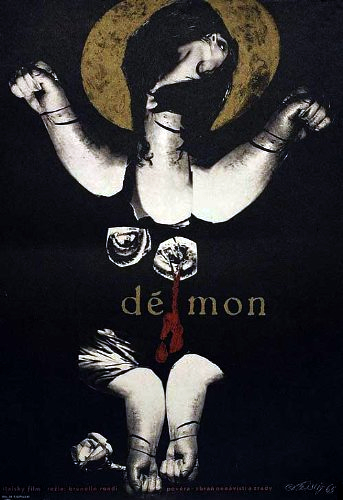

Proprio alla storia de La Sirenetta si è ispirata la regista polacca Agnieszka Smoczynska per il film The Lure del 2015, presentato al Sundance Film Festival e attualmente disponibile su Netflix. La pellicola, confezionata come un musical, assume, man mano che si progredisce nella storia, un aspetto sempre più horror e dark, e racchiude più sottotesti. Il primo è quello relativo all’infanzia della regista, la quale ha dichiarato di essersi ispirata alla propria infanzia vissuta nei nightclub dove lavorava sua madre; mettere in scena la propria esperienza nascondendola all’interno di un’altra storia le ha permesso di raccontare ciò che ha vissuto in maniera più naturale, senza doversi trovare faccia a faccia, effettivamente, con questa realtà. Il secondo sottotesto invece si snoda attorno alle sirene, alla loro esistenza e al loro corpo. Non sarà difficile individuare critiche alla società e alla cultura performativa e sessista odierna, nonostante il film sia ambientato negli anni ’80. E proprio in una fredda notte in cui si respira a pieni polmoni l’aria grigia tipica dell’immaginario degli ex regimi sovietici le sorelle sirene protagoniste, Golden e Silver, si spingono fino alle rive della Vistola per attirare un gruppo di musicisti che sta suonando e convincerli, con il loro canto, a portarli con sé sulla terraferma per riuscire a banchettare con i loro corpi. I tre – padre, madre e il figlio Mietek – sono completamente affascinati dalle voci delle sirene che decidono di includerle nei loro spettacoli nel nightclub in cui lavorano in veste di coriste; Golden e Silver ruberanno sempre di più la scena, arrivando a diventare l’attrazione di punta del locale, ma alla loro ascesa e venerazione da parte degli spettatori corrisponderà il declino della vita personale.

Sono le luci stroboscopiche e i lustrini del night a fare da controparte “sirenesca” di The Lure: un aspetto immediato che colpisce delle protagoniste è infatti quello di non essere le classiche sirene fiabesche, ma creature acquatiche, la cui lunghissima coda verdognola priva di pinne ricorda quella delle poco affascinanti anguille. Un dualismo lampante che colpisce subito lo spettatore e lo rende cosciente del fatto che le sirene non sono completamente umane e belle. Un dettaglio, questo, che non mancherà di sottolineare Mietek a Silver: spintasi originariamente, come abbiamo visto, insieme a Golden in superficie esclusivamente per un tornaconto personale, la sirena cambierà presto idea quando imparerà a conoscere il giovane, di cui si innamorerà sempre di più. Per ottenere il suo amore, Silver è pronta in ogni modo a mettere in discussione se stessa, la propria natura e il rapporto con la sorella, ma Mietek le dice chiaramente che la vedrà sempre e soltanto come un pesce e non come una vera donna. Questo è solo uno dei casi in cui le due sirene saranno sottoposte alle continue aspettative degli esseri umani, rappresentanti di una società fagocitante e crudele che spreme tutta la bellezza e la vitalità da coloro che considera “pezzi da novanta” unici e inimitabili, per poi abbandonarli a se stessi una volta che questi non le servono più perché incapaci di rispondere ulteriormente a quelle aspettative. Chi cerca di adattarsi, come Silver, finisce per perdere di vista la propria identità e i propri obiettivi; chi invece tenta in ogni modo di restare integro e fedele a se stesso, come Golden, viene visto come un elemento di disturbo che va necessariamente annientato per riportare l’ordine.

Il nightclub dove le sirene si esibiscono, grazie al tripudio di luci, colori, costumi, effetti scenografici e glitter, non rappresenta altro che la maschera ipocritamente affabile che la società corrotta indossa tutti i giorni, con il fine di ingannare con false promesse le persone che tentano di inserirvisi; non è dunque un caso che una delle prime canzoni del musical sia totalmente incentrata sui sogni, grandi e piccoli, concreti e frivoli, che Golden e Silver vogliono realizzare sulla terraferma. Qui, purtroppo, troveranno soltanto emozioni e sentimenti con la data di scadenza; bugie e inganni; ipocrisia dilagante che non vede l’ora di farle a pezzi e venderle come carne da macello al migliore offerente, attraverso una sessualizzazione spinta all’eccesso dei loro corpi unici e straordinari.

In questo clima frustrante e asfissiante crescono sempre di più l’illusione, incarnata da Silver, e il risentimento, proprio invece di Golden. Il primo a venire meno è il loro legame di sorelle: ognuna arriva a vedere nell’altra una minaccia ai propri obiettivi e ai propri sogni, che fino a poco tempo prima condividevano. L’assenza del loro equilibrio personale in quanto unica e solida certezza non può che lasciare spazio a un effetto valanga destinato a peggiorare sempre di più, fino all’epilogo tremendamente tragico e privo di qualsiasi tipo di speranza.