Il film “The Platform” (noto anche come “El Hoyo” in spagnolo) è un film di genere horror / fantascienza diretto da Galder Gaztelu-Urrutia. Il film è uscito nel 2019, ed è una produzione spagnola.

Trama / Sinossi

Goreng accetta di farsi rinchiudere in una singolare prigione verticale, regolamentata da rigidi rapporti di gerarchia: un’unica tavola imbandita, che rimane ferma su ogni piano per pochi minuti. Chi abita ai piani superiori, di fatto, cede un’arbitraria razione di cibo a quelli dei piani successivi.

In breve. Horror claustrofobico, simbolista e ricco di suspance, che riporta il genere alla sua dimensione più estrema.

Recensione

Il giurista e filosofo Jeremy Bentham, tra i padri fondatori dell’utilitarismo e del liberalismo, intorno alla fine del 1700 scrisse il Panopticon, un saggio che ideava un particolare tipo di prigione: alla base della sua progettazione vi era una sorta di “grande fratello“, insito nella struttura stessa dell’edificio, e costruito in modo tale che ogni detenuto non potesse mai sapere, di fatto, se venisse sorvegliato o meno. Sono gli stessi principi che ispireranno 1984 di Orwell, ma anche Sorvegliare e punire di Michel Foucault: tutti alla base di buona parte del sottogenere del cinema distopico ispirato alla detenzione. In questo film, come di consueto, traspare una consueta visione cupamente pessimista, del tutto estranea a qualsiasi spirito di solidarietà ed ispirata all’homo homini lupus, che poi degenera in un misticismo esistenzialista e rimette in discussione il concetto di lotta di classe.

Con questo elaboratissimo spirito di fondo, il regista Galder Gaztelu-Urrutia (classe 1974, al suo primo lungometraggio) ci proietta in una dimensione claustrofobica e surreale, con questo lavoro distribuito su Netflix e l’unico primordiale difetto di un titolo fin troppo ermetico: Il buco (El hoyo), che in inglese è stato reso fose più significativamente come The platform. Fin dall’inizio i richiami a Cube di Vincenzo Natali sono evidenti, sia a livello narrativo che architettonico: i personaggi sono in trappola, disorientati e confusi, mentre la struttura della prigione non è labirintica, bensì interamente in verticale. Emblematico, ovviamente: gli sceneggiatori David Desola e Pedro Rivero hanno posto il focus su una struttura che dovrebbe simboleggiare quella della nostra società, fatta di rapporti di forza e gerarchie insindacabili. Rapporti di sudditanza, insomma, guerre tra poveri e ancora più poveri – che vengono resi particolarmente grotteschi e sgradevoli: fin dall’inizio è chiaro che si gioca, infatti, sulla tortura mentale e fisico-corporali di ogni detenuto, e fa davvero impressione accorgersi che ogni coppia di essi sia costretta a nutrirsi di ciò che avanza dai livelli superiori.

“I cambiamenti non si producono mai spontaneamente”

Mentre inizialmente scorrevano le immagini della cucina di un ristorante, ci viene ricordato che esistono tre categorie di persone: quelli che stanno sopra, quelli che stanno sotto e quelli che, invece, precipitano. Nell’idea del brillante regista, l’architettura riflette una relazione rigidamente gerarchica, in cui gli abitanti dei piani alti sottomettono quelli dei piani bassi: e a nulla vale, in tal senso, qualsiasi tentativo fatto dal protagonista (Goreng) di familiarizzare, chiedere collaborazione o solidarizzare. Piuttosto dovrà difendersi da subito da un inquietante compagno di cella, l’avido Trimagasi che pensa solo a divorare qualsiasi cosa e che, probabilmente, ha pure praticato il cannibalismo. Il parallelismo con le atmosfere exploitation modello The human centipede, a questo punto, sono lampanti: con l’unica differenza che i corpi cuciti chirurgicamente sono stati rimpiazzati da un edificio sinistro e impersonale, in cui semplicemente si agisce per la rispettiva sopravvivenza (e spesso a spese altrui).

Perchè i personaggi sono rinchiusi nella prigione?

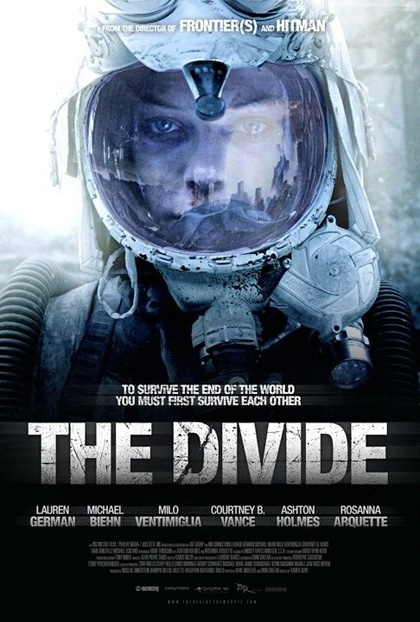

Non è chiaro cosa ci facciano lì i personaggi, se non a grandi linee: ma è interessante accorgersi che si risveglieranno, in giorni differenti, in livelli apparentemente casuali, sperimentando così sia il punto di vista degli oppressi che quello degli oppressori. Ogni punto di riferimento ulteriore è stato rimosso: a differenza di un altro film analogo come The experiment (e viene in mente, per certi versi, anche l’ottimo The divide), la poetica di Galder Gaztelu-Urrutia non è troppo esplicita, e c’è ovviamente da augurarsi che ciò avvenga nelle sue prossime produzioni. Se si tratti di un test di volontari, cosa rappresenti il ristorante (se fossimo negli anni 70 non ci sarebbero dubbi: la società capitalista) non sarà del tutto chiaro, in favore di un’atmosfera sempre più lugubre, che diventa mistica sul finale. Quello che riusciamo ad intuire, per quello che vale, è che la struttura è popolata sia da volontari che da vittime, che esiste un’amministrazione (rappresentata da un’algida e sinistra signora che propone un colloquio conoscitivo al protagonista), che vengono (forse) rilasciati dei “diplomi” a chi riesce a sopravvivere e che, infine, il passaggio tra i vari piani non sembra seguire una logica meritocratica di alcun genere.

Piani del buco come allegoria della lotta di classe

La “lotta di classe” è un concetto chiave nella teoria marxista e in altre teorie politiche e sociologiche. Rappresenta il conflitto o la tensione sociale che sorge dalla divisione della società in classi socioeconomiche con interessi e obiettivi divergenti. Nel film in questione viene mostrata in modo sottinteso, non citata esplicitamente, ma è presente una struttura che potrebbe richiamarsi a quel ruolo, soprattuo nei termini delle disparità sociali ed economiche tra molto ricchi e molto poveri.

Nei livelli inferiori, pertanto, si lotta nichilistamente per nulla, dato che il cibo scarseggia e perché nessuno dei detenuti, di fatto, ha razionato il cibo in precedenza: semplicemente, non c’è più niente per cui combattere. Tra un inciso cannibalico, qualche allucinazione lynchiana e l’onnipresente riferimento all’opera Don Chisciotte, si discende eroicamente fino al numero 333, facendo dedurre che il numero di carcerati, che sono due per piano, sia esattamente 666: il biblico Numero della Bestia. I casi sono due, a questo punto: che il regista abbia voluto infilare una sorta di easter egg nel suo film, oppure che il tutto abbia una valenza effettivamente mistica (come effettivamente suggerirebbero gli ultimi minuti dell’opera ed il suo finale). Questo viene legato ad una spiegazione numerologica del finale, che è abbastanza chiaro: la risalita rappresenta la redenzione, mentre gli altri, vittime o carnefici che siano, rimangono all’inferno, che viene quindi messo a fuoco con la simbologia dantesca dei gironi.

Sono anche dell’idea che un’ulteriore chiave di lettura possa, materialisticamente, essere quella dell’opera di Miguel de Cervantes Saavedra, i cui versi conclusivi sembrano adattarsi bene al personaggio protagonista (l’hidalgo è un nobile, per inciso).

Giace qui l’hidalgo forte

che i più forti superò,

e che pure nella morte

la sua vita trionfò.

Fu del mondo, ad ogni tratto,

lo spavento e la paura;

fu per lui la gran ventura

morir savio e viver matto

In definitiva, quindi, un buon film, deviato piacevolmente dalla media del genere, piuttosto crudo in vari passaggi e che riesce a proporre una metafora (neanche a dirlo, sulla società in cui viviamo) piuttosto marcata. Il tutto, tanto per cambiare, senza perdersi in formalismi o pretenziosa ricercatezza.

Spiegazione del finale

Avviso Spoiler: La seguente risposta contiene dettagli sulla trama e sul finale del film “Il Buco” (titolo originale “El Hoyo”), quindi se non hai visto il film e non vuoi conoscere gli eventi chiave, ti consiglio di smettere di leggere qui.

“Il Buco” è un film spagnolo del 2019, diretto da Galder Gaztelu-Urrutia. Il film è noto per le sue tematiche allegoriche e il suo finale aperto, che lascia spazio a diverse interpretazioni.

La trama del film si svolge in una prigione verticale composta da numerose celle sovrapposte. In ogni cella, due detenuti sono bloccati per un periodo di tempo determinato e, durante questo periodo, devono condividere un’enorme piattaforma di cibo che scende attraverso i livelli. Il problema è che il cibo viene preparato solo all’inizio e la quantità diminuisce man mano che la piattaforma scende verso i livelli inferiori. Quindi, i detenuti dei piani superiori possono mangiare abbondantemente, lasciando sempre meno cibo per quelli ai piani inferiori.

Il protagonista, Goreng, cerca di sopravvivere a questa situazione disumana insieme a vari compagni di cella mentre attraversa diversi livelli della prigione. La trama del film esplora temi di disuguaglianza sociale, solidarietà e lotta per la sopravvivenza.

Il finale del film è aperto e ambiguo. Goreng e la sua compagna di cella Baharat cercano di raggiungere il livello più basso, dove sperano di diffondere il messaggio sulla necessità di condivisione e solidarietà tra i detenuti. Alla fine raggiungono il fondo, dove trovano una bambina che sembra rappresentare la speranza per un futuro migliore.

L’interpretazione del finale può variare. Alcuni spettatori vedono la bambina come un simbolo di speranza e la volontà di cambiamento, mentre altri vedono il finale come una sorta di circolo vizioso, in cui la lotta per la sopravvivenza continua anche nei livelli più profondi della società.

In generale, “Il Buco” è noto per la sua natura allegorica e aperta all’interpretazione, e il suo finale lascia spazio a diverse letture sulla condizione umana, la società e la possibilità di cambiamento.