Perchè disegno sempre fiori? Perchè disegno sempre cuori? Perchè disegno sempre cubi? Perchè disegno sempre occhi? Perchè disegno sempre frecce? Perchè disegno sempre alberi?

Abbiamo ricopiato i primi sei suggerimenti di Google qualora iniziate a cercare la frase “perchè disegno“.

Come vedete Google aggiunge la parola sempre, e successivamente – in un delirio tecnico-onanistico di soddisfacimento dell’utente – si diverte a disseminare quella ricerca con vari termini. Pressappoco, le domande più frequenti sull’argomento fatte dai suoi stessi utenti, precedentemente memorizzate e qui riproposte. Restiamo seri per un attimo e distacchiamoci dal contesto puramente tecnologico o di marketing: ci chiediamo, ma scusate, che cosa ci spinge a disegnare? È una domanda serissima, in realtà. Google lo sa?

Abbiamo un’idea, a questo punto. Che non sia un modo per comunicare con il nostro inconscio, disseppellendo desideri repressi, o magari – come certa psicoanalisi moderna a volte suggerisce – si arriva alla definizione del senso solo mediante tanti passaggi, da una forma all’altra, da un significante al prossimo, passando per domini diversi tra loro fino ad arrivare alla sudatissima… “verità”?

Disegno sempre fiori, ad esempio, perchè ho un animo sensibile. Disegno sempre cuori, a questo punto, perchè desidero essere amato e sono probabilmente vittima di un qualche amore non corrisposto. Se disegno cubi desidero riorganizzare la mia esistenza, trovare gli scomparti scomparsi, rieleggere qualcosa o qualcuno a barlume della mia esistenza. Se invece disegno pupille di occhi, evidentemente, desidero sedurre l’Altro, trovare una persona con cui condividere un’intimità, guardarla dentro. Se disegno frecce – hai visto mai – possiedo un’aggressività latente. Se disegno triangoli sono perfezionista; se disegno alberi avrò volto lo sguardo all’origine stessa dell’esistenza, addirittura.

Dare risposte così nette è quantomeno azzardato ed è impressionante come, ad oggi, nessuno si sia posto il problema delle risposte facilone ai problemi esistenziali; se sono spariti da Google i risultati di ricerca che suggerivano di curare col bicarbonato molte delle malattie più gravi, è davvero strano che non si sia usata la medesima cura per i problemi esistenziali. L’esempio è stato sfruttato come starter di un modo diverso di affrontare la questione che ci apprestiamo a mostrare qui, oggi.

Lungi da noi, per intenderci, addentrarci nei meandri delle spiegazioni letterali o puntuali dei fenomeni: l’ottica sarebbe prettamente fuorviante, e potrebbe convincere qualcuno un metodo di auto-analisi che troveremmo, da profani, quantomeno improprio. Tantomeno possiamo eccedere all’opposto: se è vero che disegnare cilindri non presuppone necessariamente una mancanza di tipo fallico, così come disegnare spirali ne implichi una di tipo uterino, non possiamo cavarcela semplicemente con l’eccesso contrapposto di un qualche approccio olistico alla questione.

Non è proprio il caso, tanto è vero che rigettiamo con forza sia le interpretazioni letterali delle cose che quelle fantasiosamente omnicomprensive, in grado di generare titoli ad effetto come “la mano invisibile del destino” o “la psico-analisi del mercato liberista“.

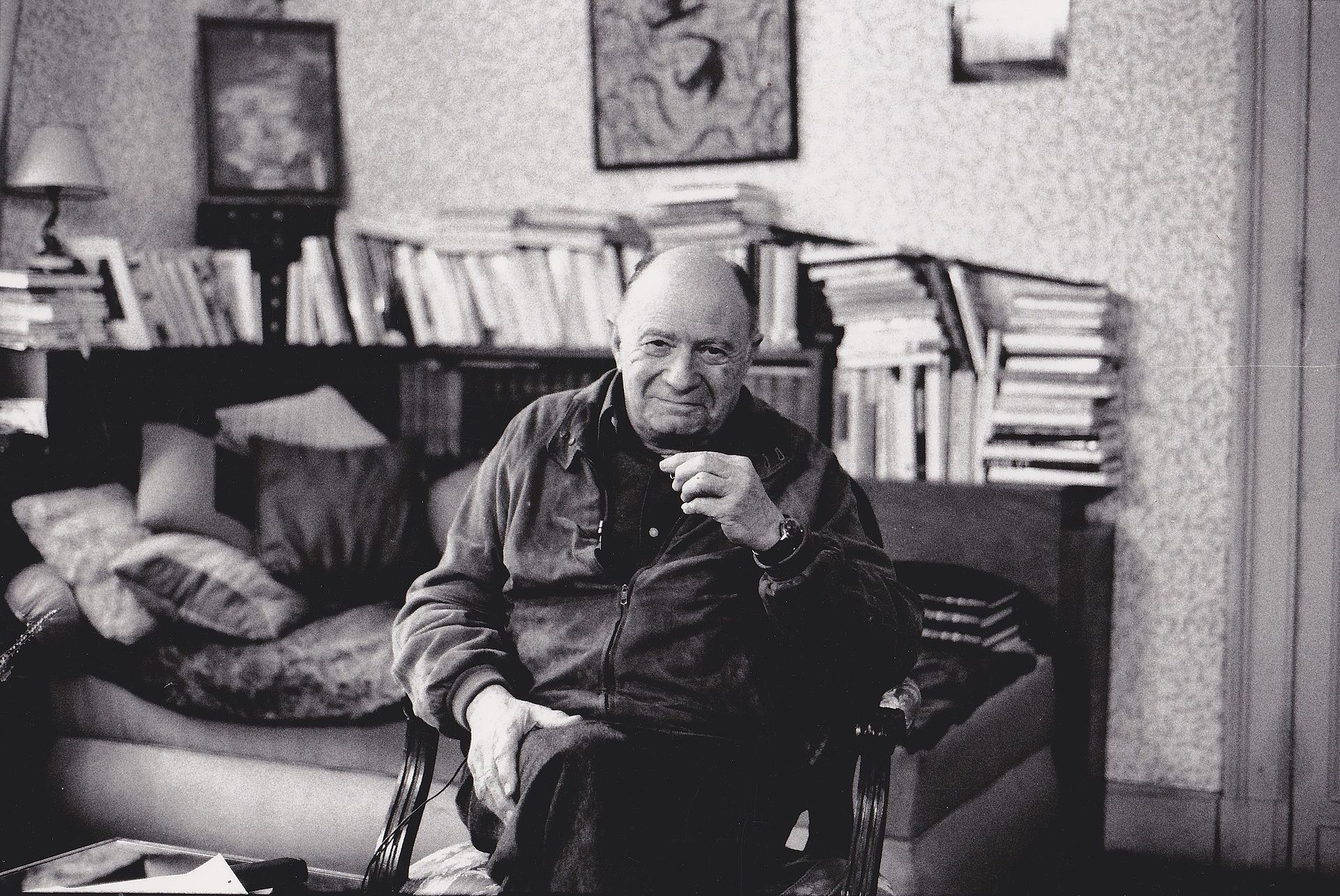

Nel quinto libro di Jacques Lacan sulle formazioni dell’inconscio l’autore – psicoanalista, medico e rivoluzionario filosofo del Novecento – riprende il noto concetto freudiano del motto di spirito (Der Witz, in tedesco “lo scherzo”, traduzione neanche a dirlo letterale), e lo estende in lungo e in largo lavorando, soprattutto, sulla figura retorica della metonimia. Non c’è oggetto del desiderio che non sia metonimico, scrive Lacan, l’oggetto del desiderio è sempre oggetto del desiderio dell’Altro, di quello che manca attraverso l’Altro, di ciò che viene chiamato “a piccolo”, l’oggetto smarrito da ritrovare in fase di analisi. Il senso nasce, a questo punto, da una catena di sostituzioni, passando da un significante all’altro mediante passaggi successivi e dall’alto valore simbolico (nonchè metaforico). A questo punto un discorso non potrà, scrive Lacan, mai essere un “evento puntiforme”: esso non è fatto solo da mera materia e tessitura, ma anche da tempo, spessore. Prova ne sia che se inizio una frase, riuscirete a capirla soltanto dopo che io l’avrò davvero finita.

E questa è in un certo senso una autentica condanna, dato che ogni discorso si porterà dietro “la ruota della macina” di parole, ed il discorso finirà sempre per dire più di quanto suggeriscano le apparenze. Motivo per cui, per chiudere il cerchio, è chiaro che le parole caricate da Google a titolo – e solo a titolo – di risposte a profonde domande esistenziali, o per dare soddisfazione alle ricerche annoiate di soggetti diversissimi che cercano “perchè disegno sempre ornitorinchi” e simili, debbano essere rivalutate nell’ottica di una concatenazione di sensi. Della serie: invece di fermarmi a considerare quella domanda, tanto varrebbe interrogarsi sulle origini, seguire la catena di associazioni mentali e provare, una buona volta, a trovare una risposta anche negli atti più semplici: passeggiare senza pensare, rinviare la risposta su WhatsApp al giorno dopo, non auto-riferirsi qualsiasi male dell’universo, respirare senza pensare continuamente al lavoro del giorno dopo. Attraverso l’analisi delle metafore che ci vengono suggerite dalla mente, sembra suggerire Lacan, sarà possibile trovare finalmente uno o più sensi a cui appellarsi. Il primo punto della nostra risposta al perchè disegnare, in effetti, potrebbe stare qui.

Non proprio un approccio per spiegare la questione al bar tra amici, a meno che non siano tutti filosofi e psicoanalisti (e anche in questo caso non ci sentiamo sicuri del successo dell’idea), ma sicuramente performante nell’esprimere l’idea del nostro articolo di oggi. Che parte dalle ricerche bislacche e inconcepibili che Google suggerisce, e che cercano ed esprimono la necessità di trovare un “senso” mediante l’analisi di una singola, puntuale abitudine come quella di fare disegni in astratto mentre si fa una call col capo o si fa finta – rigorosamente – di lavorare.

Nella struttura generale della frase Perchè disegno sempre X, dove X varia su un range sterminato che abbiamo voluto ridurre a cinque parole per amor di brevità, emerge un “sempre” che suggerisce un assolutismo, una generalizzazione probabilmente impropria: a meno che uno non sia seriamente problematizzato (cosa che potrebbe anche essere, in effetti) non sembra così comune che uno disegni “sempre” la stessa cosa. Non quanto le ricerche più frequenti di Google possano in tal caso suggerire, quantomeno. E qui si arriva, finalmente, al secondo punto importante del nostro discorso.

La tendenza ad assolutizzare i bisogni è tipica del marketing tecnologico, come dimostrano i casi di funzionalismo puro da cui siamo martellati: le app per fare incontri, le app per ordinare cibo, le app per assolvere a qualsiasi compito, sia anche il più perverso o non confessabile. Motivo per cui, forse, certe risposte andrebbero trovare più dentro noi stessi che attraverso una tecnologia solo in apparenza gratuita.

Foto di copertina: a portrait of jacques lacan in modern, cubism style, DALL E