Otto anni dopo la morte improvvisa di parte della sua famiglia, l’introversa Angela viene mandata in campeggio col cugino Ricky; saranno entrambi vittime predestinate di bullismo da parte degli altri ragazzi. Un killer si aggira nel campeggio, nel frattempo…

In breve. Cult del terrore, per appassionati del genere e pochissimi altri, ampiamente ispirato al cinema di genere di qualche anno prima; sarebbe un epigono come tanti, se non fosse per un finale sui generis.

La suggestione che si tende incosciamente a fare, in questi casi, è legata ai “film horror con ragazzi in vacanza”, fino ad arrivare al celebre Venerdì 13: questo per via di alcuni elementi del film che sono effettivamente comuni (il campeggio, l’assassino in soggettiva che diventerà villain di una saga, la paura irrazionale dell’acqua, la sessualità controversa), per quanto Sleepaway camp sia, a conti fatti, un prodotto sostanzialmente diverso. A dirla tutta, un b-movie di qualità non paragonabile al lavoro di Cunnigham, per quanto finisca per tributare più un genere ampio che un singolo film nello specifico.

Del resto gran parte della sua popolarità (inedito in Italia, e disponibile in DVD con sottotitoli italiani su box di lusso) deriva dall’incredibile hype generato dal web, mediante articoli entusiastici (complex.com) per quanto – a conti fatti, ed al netto dei vari seguiti girati – si riconduca quasi esclusivamente allo shockante finale. Non c’è dubbio, quindi, che Sleepaway Camp sia un horror nella media del periodo e del genere, lontano dal capolavoro ma con un suo perchè, e soprattutto destinato ad un pubblico “ggiovane” e familiare, se possibile, con una realtà tipicamente americana (i campeggi estivi dove le famiglie inviavano, e probabilmente inviano anche oggi, i propri figli in vacanza). Probabilmente proprio questa realtà fatta di teenager e ninfette che fanno molto Porky’s lo ha allontanato dalle prospettive di chi, a suo tempo, avrebbe potuto portarlo nelle sale italiane; scetticismo forse a ragion veduta, che rende comunque godibile il tutto al patto di considerarlo quello che è: un thriller a basso costo a forti tinte slasher, con qualche omicidio sopra la media, un cast giovanissimo ed un segreto che si svelerà solo negli ultimi minuti.

Si introduce infatti nell’apparente normalità della situazione la presenza di un killer, che agisce in prima persona: il che rientra anch’esso nella standardizzazione dello slasher e che, anzi, risulta quasi fuori tempo e fuori moda rispetto al periodo, mostrandosi chiaramente solo nel finale – e che finale! A parte questo, è impossibile non rilevare qualcosa che non quadra a livello di intreccio, specie la credibilità dell’avere un singolo assassino motivato, peraltro, dallo scaricare la propria rabbia e frustrazione sui bulli del camp. Questo ha portato addirittura ad ipotizzare che di assassini ce ne siano due, ma credo che scomodare una teoria del genere sia – se non altro – azzardato e mi convince poco, per quanto effettivamente risolva qualche incongruenza di fondo. Trascurabile, in ogni caso, rispetto alla sostanza del film stesso, che resta godibile in ogni senso seppur con qualche momento di “fiacca”.

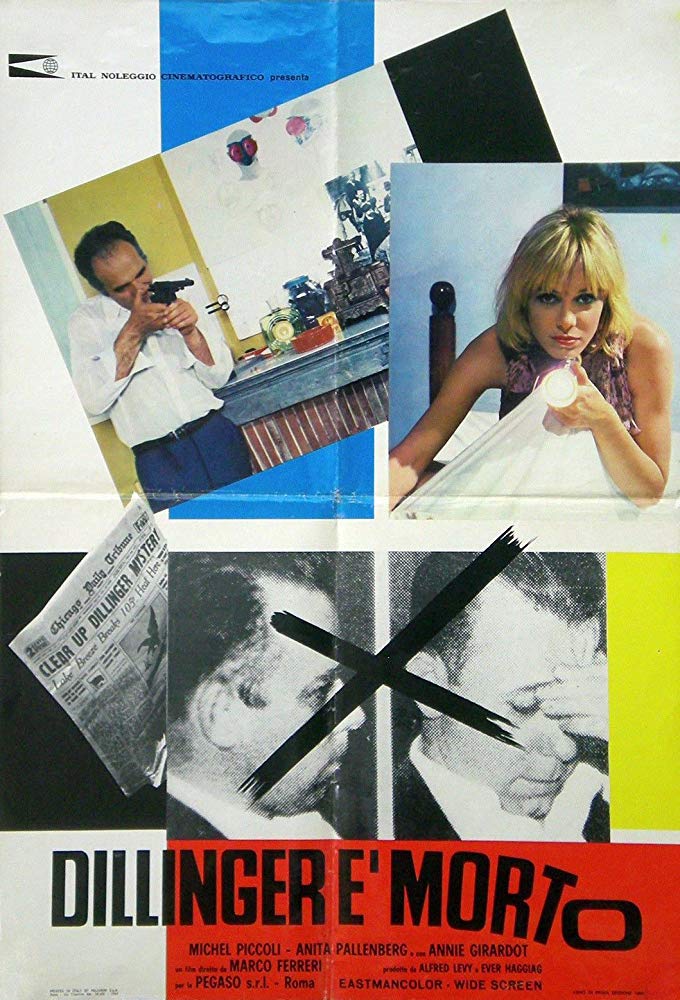

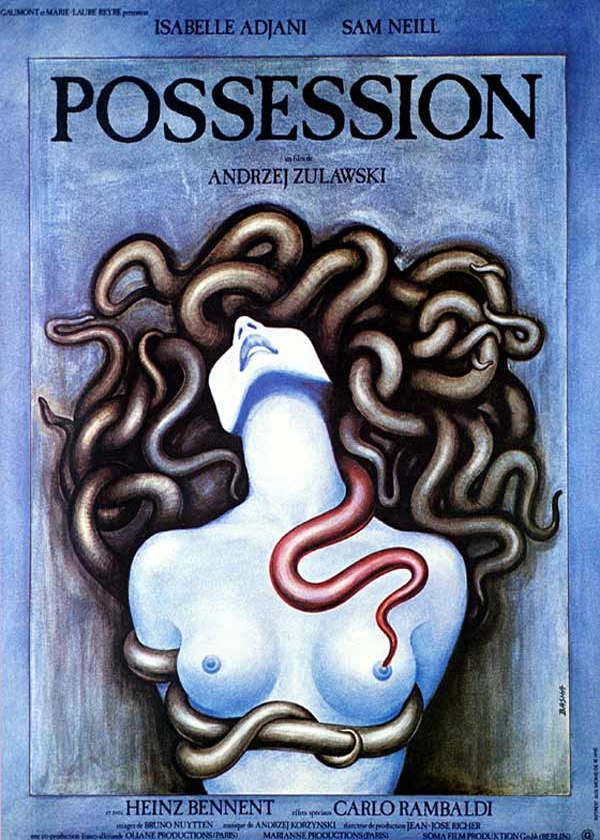

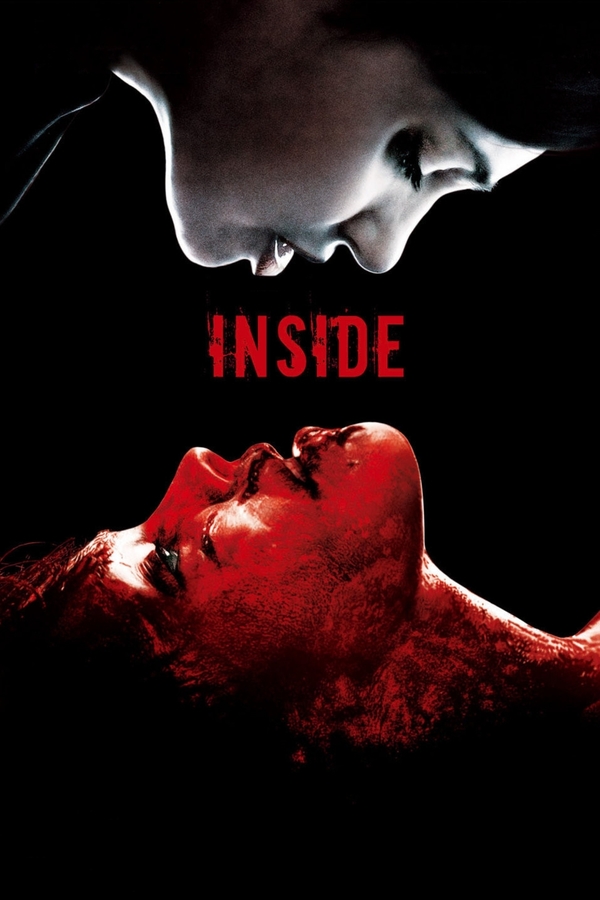

Sulla conclusione del film, quei magici 60 secondi che non sto qui a raccontare (“spoilerare“) per l’ennesima volta – anche solo per differenziarmi dalla massa di webzine e blog che l’hanno impunemente svelato – ci sarebbe da dire parecchio; a mio avviso l’effetto è notevole, ma resta vero che lo spettatore abituato a vedere film del genere (e con una certa familiarità con i colpi di scena alla Argento, per intenderci) potrebbe aspettarsi ed anticipare il tutto qualche tempo prima. Del resto è impossibile continuare a parlarne senza raccontare tutto, ed ha anche poco senso (come mi pare facciano alcuni) astrarlo dal contesto del film stesso: certamente non è un capolavoro – ma è cult, e tanto basta. Il finale di Sleepaway camp vale, come si sarebbe detto all’epoca, da solo il prezzo del biglietto, ma impallidisce rispetto al resto del film – a confronto, mediocre – e crea uno sbilanciamento a mio avviso troppo pronunciato; il rischio, di fatto, è che molti abbandonino la visione prima della fine, ed è un paradosso notevole visto che l’idea risolutiva è a suo modo geniale ed irrazionalmente spaventosa. Con un gioco di lento accrescimento della tensione al limite del subdolo, e con qualche succitato calo di ritmo, Hiltzik crea uno slasher diretto e sostanzialmente efficace, che sembra dovere più di qualcosa al cinema anni 70 senza disdegnare, a riguardo, riferimenti a certo cinema italiano, che era solito anch’esso – come viene fatto per Angela – mostrare scene oniriche per raccontare la psicologia dei personaggi (Tutti i colori del buio), che non risparmiava allo spettatore il sadismo di certe sequenze (l’uccisione con l’alveare sarebbe stata degna di Argento o Bava) e che – soprattutto – era solito, specialmente nei gialli, basare l’efficacia delle storie sulle ambiguità e sugli “scambi” di personaggio.

Hiltzik sembra aver preso quasi tutto da qui, dal cinema di genere di un decennio prima, ed il risultato si fa apprezzare per quello che è: un discreto slasher con alti e bassi, ed un sano pugno nello stomaco conclusivo.