Un gruppo di attivisti parte per il Perù, al fine di fermare le ruspe di una società che vuole radere al suolo parte della foresta e proteggere la tribù del posto: l’azione sembra riuscire, ma l’imprevisto è in agguato…

In breve. Horror ispirato e di buona fattura. Da Eli Roth normalmente escono fuori film che si apprezzano di più se si conoscono le fonti di ispirazione classiche: diversamente, passa un’idea di “cosa” poco conto, ed in questo particolare contesto, dato il richiamo ad un sottogenere come quello cannibalico, non può che essere così. The Green Inferno merita appieno la visione, e non è banale nel suo concepimento nonostante qualche apparenza contraria, e soprattutto per il finale.

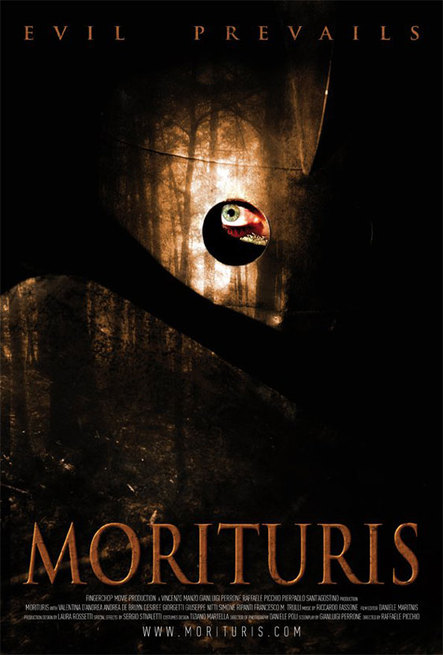

The Green Inferno di Eli Roth ha segnato il ritorno al cinema del regista americano, noto ai più per il primo Hostel (2005), un fake trailer di Grindhouse (2007) ed il meno noto (ma non trascurabile) Cabin Fever (2002). The Green Inferno è uscito nelle sale due anni dopo la sua uscita, per inciso, per via di vari problemi distribuitivi.

The Green Inferno è un horror, più precisamente appartiene ad un sottogenere molto ben delineato negli anni ’70: la tradizione cannibal (Deodato ne fu un po’ il padre fondatore), e Roth modernizza e rielabora quegli stessi canoni, sia a livello narrativo che concettuale, al netto di qualche “licenza poetica” niente male. Di fatto, la violenza dei cannibal è vivida, realistica, fuori norma rispetto a quello che si vede anche nell’horror più truce e scorretto: in certi momenti, qui, sembra di assistere ad un documentario in HD per quanto è esplicito, per quanto manchino gli eccessi snuff (sugli animali) che hanno reso celebre, nel bene o nel male, altre pellicole del genere in passato.

Nonostante questi presupposti inquietanti, The Green Inferno riesce a non essere troppo pesante, tantomeno fuori luogo (il rischio era altissimo, data la particolare venatura del sottogenere di riferimento) o privo di ritmo (come a volte accadeva anche nei cult del passato). Lo sbadiglio è prevenuto dal nuovo, onnipresente, colpo di scena, e questo è già importante di suo. Roth non delude, Lorenza Izzo (Justine) fornisce una buona interpretazione, c’è in generale un’accattivante (per quanto vagamente stereotipata) caratterizzazione dei personaggi. Non manca un certo tocco grottesco (che molti hanno frainteso come trash) che caratterizza tutta la filmografia del regista di Hostel. Intuizione molto attuale, ed in linea con l’oggi, peraltro, il riferimento drammatico alla pratica dell’infibulazione, e la presenza di una vegana dichiarata tra gli attivisti, il che creerà un bel po’ di “dilemmi morali” (dato che si parla di cannibalismo).

Roth sembra avere le idee chiare sul tipo di film da girare, mostrando di conoscerne appieno i canoni; parte da Cannibal Holocaust (1980) e lo ristruttura con elementi politici (la critica alla politica militante in certe accezioni è sostanziale), ambientandolo ai giorni d’oggi e inserendo idee fresche e innovative.

Per farlo, ha avuto bisogno di recarsi nella foresta amazzonica, e non solo: per risolvere il problema di far recitare degli indigeni che non avevano idea di cosa volesse dire farlo – e prima che venga un colpo a qualcuno, è bene specificare che non esiste alcuna tribù cannibale da quelle parti – gli ha proposto (suggerisce IMDB) la visione proprio della celebre pellicola di Deodato, in modo che avessero idea di che cosa avrebbero dovuto fare. Un modo originale che è risultato tremendamente efficace, soprattutto per i due “capi” (l’indigeno truccato della copertina, e naturalmente l’inquietante sciamana), mentre in più occasioni l’orda cannibale sembra evocare quella dei feroci non-morti di Romero e compagnia (vi risparmio i parallelismi ovvi del caso). Tra l’altro, un curioso aneddoto racconta della tribù che vive realmente da quelle parti, la quale a fine riprese avrebbe offerto un bambino di due anni come “regalo d’addio” alla troupe, se servisse dirlo, non accettato.

Del resto – e questo è sfuggito clamorosamente, secondo me, a molti recensori – Roth non vuole osannare banalmente la tribù come espressione del “buono” e l’uomo occidentale come “cattivo”: anzi, si guarda bene dal farlo. Forse sarebbe bene liberarsi delle contrapposizioni da social network, o da analoghe polarizzazioni, perchè The Green Inferno è ricco di sfumature non scontate e poco marketizzabili. Mescola le carte proprio per togliere qualsiasi punto di riferimento, al fine di esprimere la medesima disillusione che guidò Deodato nel suo film misto 16/32 mm, circa 35 anni fa. Al posto dei giornalisti a caccia di scoop facili, stavolta, c’è la pluri-osannata informazione del “popolo del web”, il citizien journalism (forse più in voga negli USA che da noi), il totem del pensiero progressista; ma anche strumento improprio, il web, con cui si diffondono messe in scena e bufale da parte di personaggi senza scrupoli.

Gli attivisti che usano cellulari connessi ad internet come “armi”, suggerisce il regista (che ha anche scritto il soggetto), finiscono per specchiare tristemente una propria auto-referenziale vanità, con la quale si limitano a lavarsi la coscienza mediante slogan politici o indossando magliette del proprio guru. Il ritratto degli attivisti, volutamente imbarazzante per certi versi, serve a mostrare allo spettatore da dove arrivino le vittime, al fine di massimizzare il contrasto con la seconda parte del film.

Da un alto, quindi, abbiamo degli attivisti intenzionati a fermare la devastazione delle ruspe, animati da ottime intenzioni (che saranno in massima parte deluse): dall’altro i cannibali, che mostrano poca o nessuna comprensione per i propri “liberatori” i quali, a quel punto, non avranno modo di far capire la propria buonafede. Eli Roth ci tiene a mostrare le massime efferatezze, lo fa con lo stile e la credibilità visiva che conosciamo, e realizza essenzialmente un film molto politico (alla Romero o Carpenter, per intenderci), più politico anche di Cannibal Holocaust (che certo non scherzava, per l’epoca), in cui – mutatis mutandis – ne fuoriescono disillusione e nichilismo.

Gli indigeni, ripresi per la prima volta in una pellicola, ben figurano in un film del genere, ed in numerose sequenze sono suggestivi e spaventosi come poche volte (o da troppo tempo) si era visto al cinema. Molte sequenze sembrano prese pari-pari da Cannibal Ferox e dal pluri-citato Cannibal Holocaust, addirittura la fisionomia e le azioni di certi attori evocano quelle dei precedenti interpreti e situazioni.

Si vorrebbe quindi far passare una certa critica ai movimenti no global, accusati di scarsa efficacia, di fare politica solo per capriccio o senso di colpa, e di accettare un idealismo cieco, quando non del tutto opportunista (le figure dell’indecisa Justine e dell’ambiguo Alejandro, paragonabile all’idolatrato Cuervo Jones di Fuga da Los Angeles, la dicono lunga in merito). Le medesime figure di attivisti, il cui “capo” mostrerà solo in seguito la propria natura, saranno vittime designate della tribù, in una sorta di vendetta rituale vera e propria. Il messaggio è quasi ovvio: devastiamo il mondo con la presunta civiltà, ci affidiamo a parti politiche ipocrite ed anticonformiste solo di facciata, la natura ce la farà pagare.

Dipende dallo spettatore, a quel punto: se apprezzate escursioni ideologiche del genere, tanto di cappello – amerete quasi certamente The Green Inferno, criticandone al più una certa estetica che non è vintage e, a confronto col passato, non sempre spaventa come dovrebbe (è molto relativo, mi rendo conto: per parecchi di noi, l’idea dei cannibali è da relegare alle vignette dei giornalini). Se non digerite questo tipo di horror brutali con tanto concetto dietro, vi conviene restare lontani, lontanissimi dalle sale (e dai DVD che usciranno), perchè alla fine prevarrebbero le solite critiche di “pesantezza”, nonchè la discussione eterna se un horror abbia o meno gli strumenti semantici (parolone) per mandare messaggi del genere (risposta breve: li ha sempre avuti, ma questo mi permetto di pensarlo personalmente).

Non abbiamo bisogno di parlare di questo, in fondo: abbiamo bisogno di buoni horror, e secondo me Roth ne ha fatto uno niente male.