Single per scelta (degli altri). Vorrei, ma non posso. Fin troppi guru su internet vendono subdolamente corsi per fare qualsiasi cosa: diventare ricchi senza lavorare, essere in forma, sedurre una donna, sedurre un uomo, sottomettere i dipendenti, farsi ascoltare quando si parla in classe e via dicendo.

Ogni cosa, su internet, diventa un how to pseudo-aranzulliano che suggerisce qualcosa di perverso, oltre che sostanzialmente falso: l’idea che chiunque possa fare qualsiasi cosa. Questa visione machiavellica e burlesca, mostruosamente sicura di sè e altrettanto difficile da confutare, sembra frutto di un’idea dominante nel mainstream durante gli anni 80 e 90: quella dell’imprenditore individualista e atomizzato, che si è fatto da solo, un po’ gangster un po’ marpione. Una visione che si è infiltrata subdolamente nelle maglie della coda lunga, la long tail delle specificità di cui si parlava dall’articolo di Wired del 2004: mille micro-mercati frammentati, ognuno specificato da una specifica chiave di ricerca, in cui chiunque può infilarsi (che poi, bisogna vedere) e provare a fare soldi (almeno, in teoria, così dicono).

Un Super-Io boomer

Le frasi utilizzate da questo tipo di comunicazione – quella di troppi guru della comunicazione che ci raccontano, specie in versione TikTok e Youtube – sono le stesse di un grottesco Super-Io boomer, sprezzante del contesto, quasi intenerito dalla nostra ignoranza, che solleva un sopracciglio e ci suggerisce come fate a non capire una cosa così semplice. Sarebbe ora di iniziare a mettere in discussione questa visione frutto, tra le altre cose, di un capitalismo deregolamentato che sguazza liberamente su internet. Non diciamo questo a casaccio, ovviamente, ma con cognizione di causa: forse non tutti sanno che gran parte dei guru sfrutta il modello detto affiliate marketing. Se hai un canale di comunicazione digitale come un sito o un canale Youtube puoi vendere prodotti e servizi di terzi, e il sistema riconosce loro una commissione per ogni vendita effettuata.

Chiaro che, a questo punto, l’impostazione più diretta e accessibile per questo tipo di attività sia puramente discorsiva: ed è il motivo per cui sembra che questi guru ci “parlino” dritto al cuore, spesso sorprendendoci per l’apparente causalità con cui certe ads appaiono sui nostri dispositivi ogni giorno. Anche nel nostro blog ne facciamo uso, del resto: molte delle pubblicità che potrebbe capitarvi di vedere su queste pagine sono frutto di algoritmi contestuali che vi mostrano prodotti e servizi che potrebbero teoricamente piacervi, frutti di gusti, preferenze e scelte espresse su internet in passato.

Corsi di seduzione for dummies

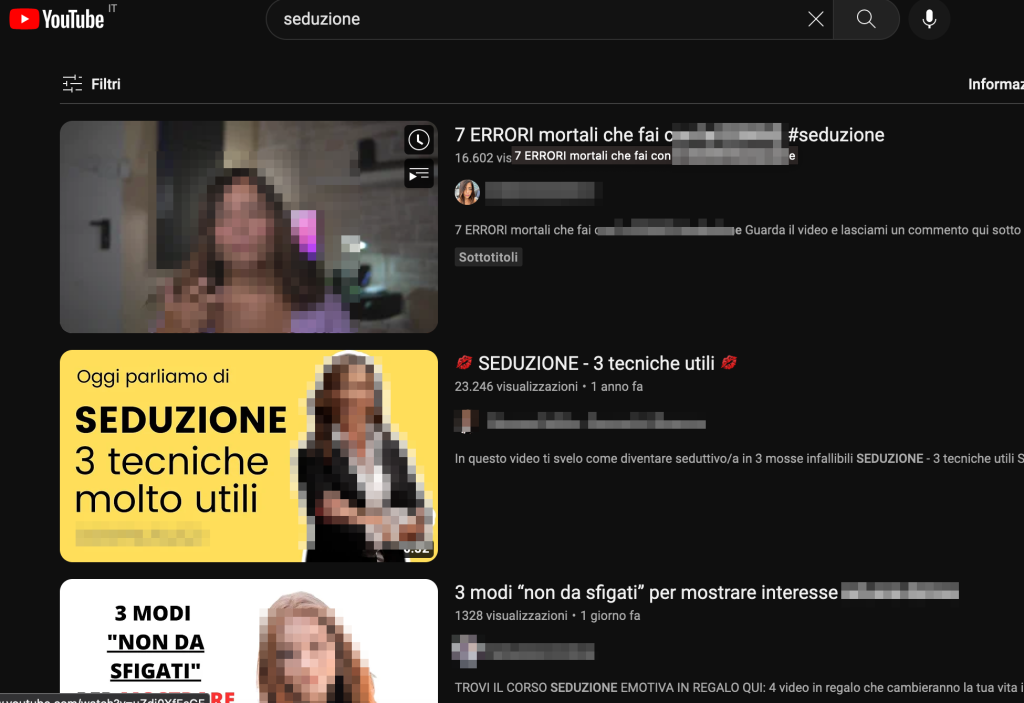

Ho provato a cercare la parola “seduzione” su Youtube per scoprire un esempio emblematico e fulminante di questa comunicazione tendenzialmente aggressiva. Al netto dell’aspetto omologante che mette nello stesso calderone sessuologi e Youtuber, in molti casi è puro content marketing con il quale si cerca di vendere videocorsi e/o infoprodotti.

Il tutto creando anteprime in odor di clickbait e/o usando espressioni come (riporto a campione):

come attrarre ciò che vuoi dalla vita, essere artisti del rimorchio (sic), 10 test femminili da superare, seduzione passiva, come rendere una donna ossessionata di te, dritto alla meta, eccitare un uomo senza toccarlo, come conquistare una donna bella, modi “non da sfigati” per mostrare interesse a una donna, regole d’oro per conquistare un ragazzo, la più potente tecnica di seduzione, come uscire dalla friendzone, la donna non cerca l’uomo ricco ma quello…, come approcciare senza essere nervoso

e così via. È un linguaggio diretto a targetizzare una buona percentuale di persone di varia estrazione sociale, accomunati dall’avere difficoltà relazionali (anche qui, non a caso, generalmente demonizzate dalla società digital-capitalista), usando un modo semplice o semplicistico, accessibile e familiare. Vale la pena osservare, peraltro, come questo linguaggio sia un retaggio o addirittura un’imitazione di quello aziendalista: si parla produrre di più implicitamente, di ostacoli da superare, di essere o sentirci cazzuti, di ostentare sicumera, di non essere più dei poveri stronzi, di sedurre fino ad arrivare all’ossessione dell’Altro (film da rivedere: Possession e Audition), ma anche di lavorarci fino allo sfinimento, di credere in quello che si fa, di rigettare abomini quali la vituperata friendzone, di seguire le regole d’oro per diventare dipendente del mese.

Verrebbe da ridere se non ci fosse da piangere: i video con queste parole chiave producono migliaia o milioni di visualizzazioni ogni mese, ed è plausibile che almeno una piccola parte di quelle keyword possieda quello che si chiama in gergo commercial intent, in italiano intento commerciale, ovvero capacità misurabile di far guadagnare qualcuno. Tanto più, sono evidentemente rivolti prevalentemente ad uomini etero della società occidentale, tendenzialmente single e frequentatori assidui di internet: tanto che viene in mente che non sia vero e proprio incel marketing. Anche se non vale per tutti e non è il caso di generalizzare, buona parte dei video che Youtube e TikTok propongono su questo argomento sono targetizzati spudoratamente sulla figura del celibe involontario: lo user medio (maschio ed etero) che non riesce ad avere relazioni sessuali pur desiderandole.

Iperstizione incel

La definizione di incel o involutary celibate (celibi involontari, un neologismo che fonde due termini in una parola macedonia) è tutta un programma: la sua etimologia risulta infatti, a ben vedere, beffarda per definizione. Si tratta di celibi (ovvero: uomini non sposati) per scelta degli altri ovvero in modo non volontario, dato che (si assume) nessuno li abbia voluti. Un termine che, comunque la si pensi, suona vagamente discriminatorio in partenza. Nessuno li abbia voluti, o nessuno mai li vorrà, in assoluto, senza appello? Viene da chiedersi come facciano a sapere che le cose non cambieranno mai, per certi versi. Gli incel sono particolarmente bersagliati da vari user che considerano deprecabili le loro argomentazioni (soprattutto nel caso delle femministe, che arrivano a considerarli parte di un problema più vasto) per quanto, a mio avviso, non sembri funzionale bersagliarli ad oltranza (le discussioni infinite sono, in fondo, l’anima dei social). Gli incel sono tendenzialmente individui disillusi che, in quanto tali, hanno perso ogni peso simbolico della realtà: se è vero che i non creduloni vagano, alla ricerca di punti di riferimento, è un pensiero di Lacan e forse, in questo ambito, si potrebbe applicare. Un incel ha perso il contatto con gli aspetti simbolici del reale e finisce per vedere la realtà peggio di come sembra, per quanto si illuda essere “la realtà”. Bisognerebbe contestualizzare quelle informazioni in un contesto di scolarizzazione spesso carente o solo presunta, dove è anche possibile che internet abbia cullato nella classica “campana di vetro” certi individui, alienandoli dal contesto. Va anche considerato che il mondo incel – per quanto innegabilmente deprecabile e shockante nella sua essenza, questo è fuori di dubbio – resta una sottocultura nato e cresciuta sul web, una forma di trolling un po’ più teorizzato (sia pur malamente, come vedremo), vittima di bias cognitivi e/o imbevuta di complottismo, non proprio un gruppo sociale, politico o filosofico univoco. Chiunque può essere incel, e soprattutto qualsiasi uomo etero potrebbe temere, prima o poi, di esserlo diventato.

Non sbaglia Andrea Cuomo a scrivere, a riguardo, che queste persone si credono respinte dalle donne, forse prima ancora di esserlo, dato che il valore della credenza nel contesto di internet ha una valenza considerevole e, come insegnano varie teorie psicologico-sociali, la credenza può essere bloccante o introdurre bias cognitivi insidiosi. Esiste una complessa terminologia legata al mondo incel, quasi sempre basata su stereotipi: i chad, ad esempio, che sono i maschi alfa dominanti (anche qui, un termine assurdamente assolutistico e senza margine d’errore), i betabux (con riferimento al fatto che i maschi beta, a differenza degli alfa, debbano pagare bucks per una relazione), cuck (che evoca il cuckold o l’eccessiva compiacenza di certi uomini che li porta, di fatto, ad essere troppo poco virili per poter fare sesso). La logica incel e le sue regole ultra-codificate addirittura su Wikipedia – regole che ricordano le 77 regole di internet e che sono nate in un contesto analogo – è parziale e assolutistica, oltre ad essere pura iperstizione (alcune cose non succedono al soggetto, secondo la psicologia moderna, perchè il soggetto stesso si impone non debbano succedere senza rendersene conto). Questo vale tanto più che non tiene conto di vari studi di genere, del buonsenso o anche solo del fatto che, banalmente, non tutte le donne sono etero (e nemmeno tutti gli uomini, a dirla tutta).

Il fenomeno degli incel resta comunque, con tutte le sue discrepanze e la sua innegabile mascolinità tossica, al centro di (pseudo)dibattiti che, di loro, tendono a lasciare il tempo che trovano. Anche perchè si orientano su posizioni inconciliabili per definizione, mentre si tende ad identificare come incel quasi tutti i membri di community online (quindi, neanche a dirlo, user) accomunati dall’essere maschi, single, tendenzialmente litigiosi con le donne, generalizzanti nel pensiero e tanto assolutistici che alcuni di loro afferiscono a teorie suprematiste o razziste, o sono stati addirittura accusati di attentati ed episodi di violenza (citiamo a campione: il massacro di Isla Vista, la sparatoria all’Umpqua Community College, l’attentato di Toronto del 2018). Le teorie incel dicono tanto dell’humus sociale in cui tendono ad attecchire: ne esiste una, ad esempio, che si chiama LMS (Look, Money, Status), per la quale il successo relazione si misurerebbe soprattutto in termini di aspetto fisico, ricchezza e status / fama sociale.

Sono le dimensioni totalizzanti ed esclusive (oltre che semplicistiche, lo ribadiamo) che verrebbero in mente a chi frequenta il college, dall’adolescenza alla prima età adulta, dato che calcolano addirittura come media ponderata di queste tre variabili il “successo” ottenibile in una relazione. Vale anche la pena di osservare che termini come “avere successo” sono ricorrenti nel vocabolario dei corsi di seduzione, a questo punto, che spesso si prodiga in calcoli pseudo scientifici sull’argomento. La matematica a cui fanno riferimento sembra essere quella dei modelli lineari o dei sistemi di equazioni in più incognite, da programma scolastico medio – il che è esattamente ciò che avviene anche sul versante RedPill: questa ulteriore teoria, mutuata da Matrix, aggiungerebbe che il 1968 e la liberazione sessuale abbia finito per sbilanciare le opportunità relazionali in favore della donna, il che la farebbe diventare una sostanziale teoria del complotto contro gli uomini. Questo ha creato un territorio ideale perchè, finalmente, potessero attecchire nel mondo dell’estrema destra e potessero, nel contempo, essere targetizzati dai corsi di seduzione di cui sopra, cavalcando l’onda di un malcontento auto-ingenerato nel quale cause ed effetti, tragicamente, si confondono. È un dato di fatto che molti di questi soggetti catalogati (sia pur indebitamente, a volte) siano accomunati da bias cognitivi, e naturalmente rabbia, misoginia, razzismo, bassa autostima; ma non c’è solo questo in ballo. Secondo uno studio dell’Università della Georgia queste persone – desiderose di fare sesso quanto incapaci di trovare partner (persone che possono essere, si badi bene, sia vergini che reduci da rapporti passati non più ripetuti) – riportano, in un gruppo da loro analizzato, esperienze difficilmente paragonabili. Se è così non ha senso catalogarli in questo modo, e tutta la questione andrebbe derubricata a mera pseudo-scienza.

Quello che è stato visto, in effetti, è che un gruppo di celibi involontari finirebbe per essere tale sia pur per motivi, circostanze e con reazioni non paragonabili, troppo diverse per garantire omogeneità al gruppo. Questo sembrerebbe invalidare la categoria al punto da farla ritenere puramente discriminatoria, oltre che paravento indebito per chi è realmente misogino, antisociale o complottista già di suo. Pur fornendo feedback diversi in fatto di barriere, pregiudizi e app di dating, nello studio in questione i soggetti risultavano accomunati da una identica reazione negativa alla constatazione dell’essere (considerati) incel. Un po’ come se, in un certo senso, essere incel fosse quella che – per Mark Fisher e altri accelerazionisti – è una iperstizione, o se preferite una profezia che si autoavvera. Ciò che avviene quando un individuo, timoroso di eventi futuri sfavorevoli (come rimanere single a vita) finisce per comportarsi in modo da favorire quella (per lui) fatale profezia.

Nel documentario Hyperstition (2015) di Christopher Roth viene data una definizione esatta del termine: il processo per cui entità immaginarie diventano reali. Più o meno quello che succede nella testa di un terrorista prima di commettere un attentato, ad esempio. pressappoco ciò che spinge un politico che non crede di essere eletto a manifestare la propria sfiducia in campagna elettorale, provocando proprio ciò che lo terrorizzava. E per quanto il senso dell’iperstizione sia dirompente quanto legato ad un contesto politico (prima che sociale), non sembra un azzardo immaginarlo collocato nel contesto sociale degli incel, una tassonomia umana che probabilmente andrebbe vista con maggiore senso critico, invece di appiccicarla addosso senza troppa cognizione di causa. Liberandolo, soprattutto, il povero presunto incel dal senso di colpa e dalle aspettative sociali familiste di essere single. Quello studio è stato illuminante proprio in questa direzione: gli incel sono più turbati dall’idea di essere catalogati come incel che dal loro effettivo feedback relazionale. E questo suggerisce, a tutti gli effetti, che essere incel sia pura iperstizione, profezia che si autoavvera come quella che “induce paura sui mercati” e spinge i broker a vendere, provocando materialmente le crisi che loro stessi paventavano.

Non fare entrare nulla nella tua vita

Dopo la parentesi doverosa sul mondo incel vale la pena riprendere la terminologia del marketing per scovarne qualche altra falla. Per provare a inquadrare perfettamente il problema può essere utile riprendere Mark Fisher in Realismo Capitalista (edito in Italia da Nero Edizioni). Un’opera che dice tanto su come andava il mondo già anni fa, e che trova conferma in quello che stiamo vivendo oggi a più livelli. Il capitolo intitolato “Non fare entrare niente nella tua vita” porta la data del 6 ottobre 1979: una linea di demarcazione ideale che segna un avvenimento importante. Quel giorno infatti il FED o Federal Reserve System americano porta i tassi di interesse al 20%, per contrastare la crisi, definendo gran parte dell’economia così come la viviamo oggi. Da allora, il modello dominante diventa quello di film come Heat – La sfida: un mondo brillantinato e deregolamentato in cui Vincent Hanna è il protagonista do it yourself con problemi in famiglia, che vive ipnoticamente assorbito dal proprio lavoro e deve fronteggiare una letterale competizione (da cui il titolo). Da un lato emerge un tòpos sociale conosciamo bene: chiunque possiede almeno un amico stressato da lavoro ben pagato quanto subumano, unito a stress familiare che sembra, per certi versi, una scoria di cui disfarsi.

Il capitalismo digitale a cui aderiscono certi guru – non tutti, si spera – sembra in fondo aver bisogno della famiglia e della tranquillità (gran parte di chi segue un corso per sedurre lo fa in ottica stabilizzante, in qualche modo), istituzioni fondanti nonchè “premio di consolazione” per una vita di tribolazioni e sfruttamento di lavoro precario. Dall’altro, in modo imprevedibile e schizofrenico, tende a minare quelle fondamenta, spingendo il soggetto a lavorare sempre e comunque, portandosi il lavoro a casa e ri-organizzando il proprio sistema nervoso sul modello produzione/distribuzione. È l’aziendalismo come corrente politica, stile di vita quotidiano, faro illuminante.

In altri termini, raccontava la penna acuta di Fisher lavoro e vita privata tendono per definizione a diventare inseparabili. Ed è proprio ciò che quei corsi o “suggerimenti” promulgano, tanto è il dilagare di corsi che spiegano non solo come fare soldi ma, in un delirio estensivo e onanista, come stare al mondo. Alcuni di quei video sono disarmanti e grotteschi: pur di marketizzare il proprio canale, ad esempio, una Youtuber ha risposto alla domanda di un iscritto “dovrei accettare del sesso orale da una mia amica?” con un lapalissiano “fai quello che ti senti“, episodio che dimostra che certe cose non si possano insegnare (invalidando la sostanza di quello che si mette online) ma anche, e soprattutto, che non ha importanza che quell’episodio sia autentico o una burla: l’obiettivo è acquisire nuovi adepti su Youtube.

Lavorava troppo, quindi l’ho licenziata

Il capitalismo digitale in ottica fisheriana si affanna ad esprimere la propria preponderanza non solo a livello lavorativo, ma anche e soprattutto a livello di vita di ogni giorno: nelle cronache recenti tutti abbiamo visto l’immagine di Ester Crawford, la dipendente di Twitter che dormiva in ufficio, prontamente licenziata.

È l’ennesima espressione delirante dell’aspetto più sprezzante e beffardo del Super-Io boomer di cui sopra: devi essere furbo, non devi avere legami familiari, stai sempre in ufficio, la buona volontà non è un valore, in fondo ci piacciono i furbi, chi fa finta di lavorare ha la meglio su chi fa sul serio. L’aziendalismo è una bestia grottesca e per molti versi psicolabile, dato che premia a singhiozzo, spesso attribuisce meriti a casaccio – in una colorita sintesi fa quel cazzo che je pare, e tanto basta.

Un mondo di troll bipolari

Sui social le reazioni a questa notizia sono state polarizzate, come sempre accade: da un lato i “sindacalisti” contestavano la scelta, obiettando condizioni di lavoro disumane e via dicendo, dall’altro i “machiavellici” sbeffeggiavano la dipendente esaltando il “genio” di Musk. Sono due faccie della stessa medaglia: sono entrambi emblemi del troll di 4chan, superbamente dipinti da libri come quello di Gabriella Coleman (I mille volti di Anonymous).

Si polarizzano perchè è il mezzo social ad imporglielo, e poi esprimono posizioni opposte (e senza sfumature) per il sol fatto che il digitale non ne prevede la possibilità. Sono bipolari perchè oggi possono essere machiavellici e domani sindacalisti, e il capitalismo digitale non se ne accorge nemmeno. Verrebbe da scrivere, a questo punto, che al capitalismo non piacciano nè interessino le sfumature, gli diano quasi fastidio, siano considerate inutili orpelli filosofici di cui disfarsi prima possibile.

L’ontologia dominante della società iperconnessa, a questo punto, consiste nel banalizzare i problemi quotidiani di cui molti probabilmente si vergognano e dovrebbero forse affrontare per altre vie (se dei corsi di seduzione online hanno tanto successo e nessuno ne coglie l’assurdità, esiste un problema, ed è anche molto serio). Del resto il compito del digital capitalismo è anche di de-contestualizzare e togliere ogni valenza sociale addirittura alla malattia mentale (anche qui, i social sono emblematici di loro: su qualsiasi gruppo Facebook in cui ci si insulta reciprocamente è un proliferare di abusi e pseudo-diagnosi psichiatriche, grottesche quanto atomizzate, mentre su Google sono sempre più popolari ricerche tipo come difendersi da un narcisista). Il successo di corsi per vivere meglio sono frutto dell’aver fatto passare la depressione come un problema individuale (quando non lo è, e la società dovrebbe teoricamente prendersene carico), ogni tormento interiore degli user connessi come misterioso o mistico frutto di problematiche individuali, accentuando l’isolamento dell’individuo.

Fisher presenta un’intuizione in merito poco considerata, a questo punto, ovvero che una forza politica di sinistra debba prendersi carico dell’idea che la malattia mentale e le forme di depressione debbano essere ri-politicizzate, messe in circolo secondo linee di transito che riguardino la sfera sociale, politica e del contesto quotidiano.

Ancora Incel, maschi etero frustrati e altre storie

Del resto saggi epocali come l’Antiedipo di Deleuze / Guattari – di difficilissima lettura quanto, implicitamente, simbolo di tempi complessi da decifrare o esprimere in poche frasi, come invece vorrebbe il capitalismo stesso – parlavano di schizo-analisi e schizofrenia come condizione limite del capitalismo, si arriva ad un punto cruciale analizzando da vicino la natura stessa del capitale digitale. L’attuale capitalismo digitale presenta in effetti una natura bipolare, oscillando tra momenti di esaltazione (le “bolle” speculative) e momenti di cupa depressione (le crisi che periodicamente attraversa).

Esattamente come avviene agli individui incel – con tutte le riserve di cui sopra – a cui succedono due cose in parallelo: da un lato vengono sballottati sulle chat di dating, tra momenti in cui sembra che ci sia l’imbarazzo della scelta per la prossima partner a quello in cui, dopo aver pagato un abbonamento di varie centinaia euro, permane solo la scelta dell’imbarazzo. Dall’altro, come se non bastasse, essere single diventa per loro una colpa, esaltata dalla sensazione che danno i social di continui potenziali e bellissimi partner che non aspettano altro lì fuori, ed in cui se rimani solo è tutta colpa tua: anche perchè sei stato un povero scemo a non farti quel corso di seduzione online. La figura mitologica degli incel, a riguardo, si colloca a meraviglia nel contesto, prodotta da questo humus digitale: sono tipicamente maschi bianchi etero, spesso associati a ideologie di estrema destra (anche se non sempre), arrabbiati sociali e tecnicamente delusi dal genere femminile che hanno, probabilmente, idealizzato troppo. Rientrano in tutto quello che abbiamo raccontato finora, in effetti:

sembra essere frutto del brutale accoppiamento tra Il Joker di Phillips è diventato il simbolo dei single su internet

Questo mood non è esclusivamente colpa di chi fa impresa o di chi mette in circolo app (ed idee) funzionaliste quanto illusorie. Secondo autori come Olivier James (Il capitale egoista) il capitalismo (digitale, nello specifico9 istiga nell’individuo l’idea perversa che ogni sogno e ogni aspettativa possa essere realizzata, anticipando esattamente il mood “vincente” di fin troppi guru e motivatori su internet. Puoi vincere, basta che ci credi, è la pseudo-motivazione per eccellente di qualsiasi coach che provi a spiegarti

In una qualsiasi fantasiosa società imprenditoriale – scrive James – la delusione è alimentata dalla convinzione che chiunque possa essere Alan Sugar o Bill Gates, indipendentemente dal fatto che tale eventualità sia andata diminuendo dagli anni Settanta in poi. Il capitalismo egoista foraggia spudoratamente l’idea che la ricchezza materiale sia la chiave per la realizzazione personale, che i ricchi siano i vincenti e che per puntare in alto basti lavorare sodo, indifferentemente dal retroterra familiare, sociale o etnico.

Ancora più inquietante e significativa la sua conclusione: se poi non riesci, l’unico da biasimare sei tu.

Foto di copertina e a corredo dell’articolo: vari incel “immaginati” dall’intelligenza artificiale di DALL E.