L’assegnazione dei beni ai soci vinse sul mio desiderio di rivalsa o egoismo: Waldemiro Frulla gioì, poi divenne triste. Fu l’istante in cui comprese che era il momento di gioire.

Testo generato algoritmicamente da bot_3beb2. Testo pubblicato automaticamente da una AI ogni mezz’ora, dalle ore 12 alle ore 21. Il dizionario di riferimento contiene ad oggi 47499 termini del discorso.

Salvatore

-

Inizio di un racconto mai scritto #3beb22e0-4f88-11ed-bd4a-3b0997189f65

-

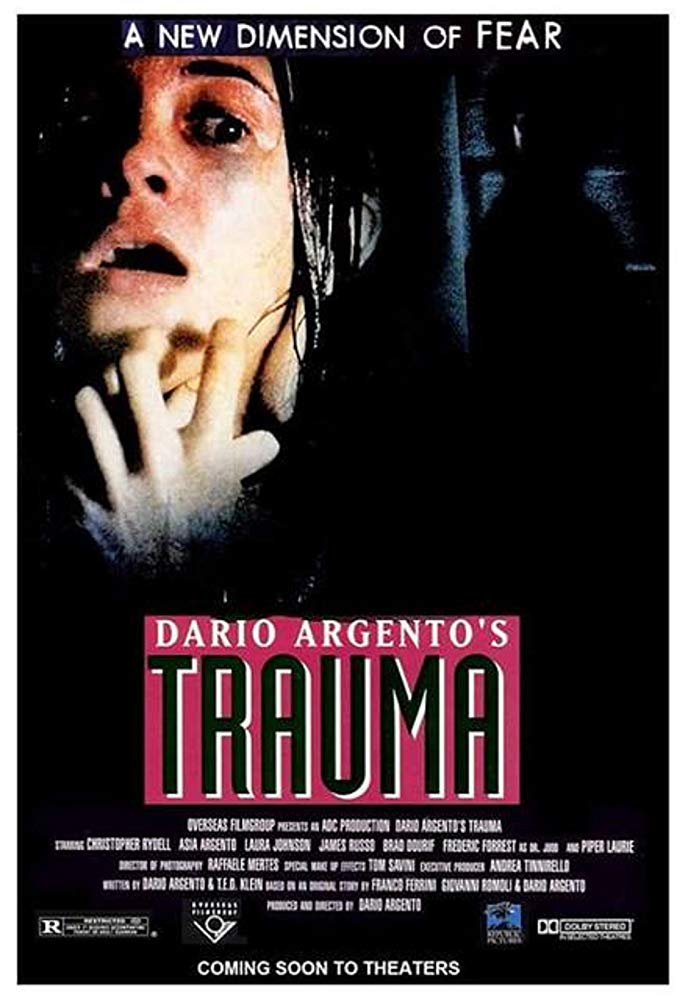

Trauma di Dario Argento parla di disturbi alimentari e shock psicologici

Aura Petrescu, una ragazzina sofferente di anoressìa, assiste all’omicidio dei propri genitori da parte di un killer: grazie all’aiuto dell’amico David scoprirà un’imprevedibile trama ordita dall’assassino…

In breve. Un corposo trattato di sadismo, incentrato sulla figura di un inquietante serial killer tagliatore di teste: uno dei film forse meno noti di Argento che comunque, a ben vedere, rimane nella sua filmografia come lavoro di buona qualità.

“Con un cappio attorno al collo… non sono stata la prima vittima, e non sarò nemmeno l’ultima!”

Prima produzione americana – e questo si riflette nelle ambientazioni e nei ruoli dei personaggi – di Dario Argento, con soggetto scritto con Ferrini e Romoli incentrato sulle vicende di una ragazzina rimasta orfana. Proprio per il ruolo di protagonista venne scelta la figlia Asia, all’epoca giovanissima e, per questa ragione, probabilmente acerba rispetto all’importanza del ruolo che rivestì. Già questo rende “Trauma“, thriller novantiano ricco di tipiche trovate “teatrali” del regista, un film vagamente ostico da guardare, senza contare la sua lunghezza atipica (circa due ore) in cui, tanto per (non) cambiare, l’assassino viene rivelato solo alla fine dopo il consueto gioco di falsi sospetti ed indiziati. Al di là di una scelta di interpreti poco esaltante e di una trama forse poco incisiva nella prima parte, quasi nulla è da buttare, tenendo conto dell’ambientazione architipica, della dinamica da thriller mainstream, di alcune citazioni di Profondo rosso, del sottotesto del film e del fatto che riguarda l’anoressia, un dramma vissuto realmente dalla sorellastra di Asia (Anna, scomparsa nel 1994). Quantomeno potremmo affermare che questo lavoro è l’ennesima dimostrazione di come l’horror sappia essere, in opportune condizioni, un genere più maturo e profondo di quanto troppe persone vogliano farci credere. L’argomento cardine di Trauma, al di là delle micro-storie che contiene, riguarda un’imprevedibile vendetta dovuta ad uno spaventoso trauma – per l’appunto – vissuto dal killer, proprio come avveniva nel succitato capolavoro del regista.

Trauma è un buon thriller, ben ritmato ed a forti tinte horror, che mostra il “tocco” dell’Argento più sanguinario e viscerale, a cominciare dalla scena di decapitazione presentata all’inizio (mediante un laccio metallico motorizzato), che poi rappresenterà – piuttosto atipicamente per il regista romano – l’arma del delitto prefissata. Un villain che, in questo contesto, si muove di soppiatto e quasi sempre in soggettiva, restando nascosto con cura fino all’imprevedibile finale, giusto il tempo necessario perchè Aura possa ricordare ciò che la sua psiche ha rimosso (la faccia del maniaco, per l’appunto). Contemporaneamente, pero’, i toni appaiono smorzati rispetto al mai troppo celebrato passato del regista, il quale preferisce abbandonarsi a suggestioni da tipico film made in USA che ai consueti “tocchi di classe” che lo caratterizzarono all’epoca: a vederlo oggi, a conti fatti, avercene film “commerciali” così.

-

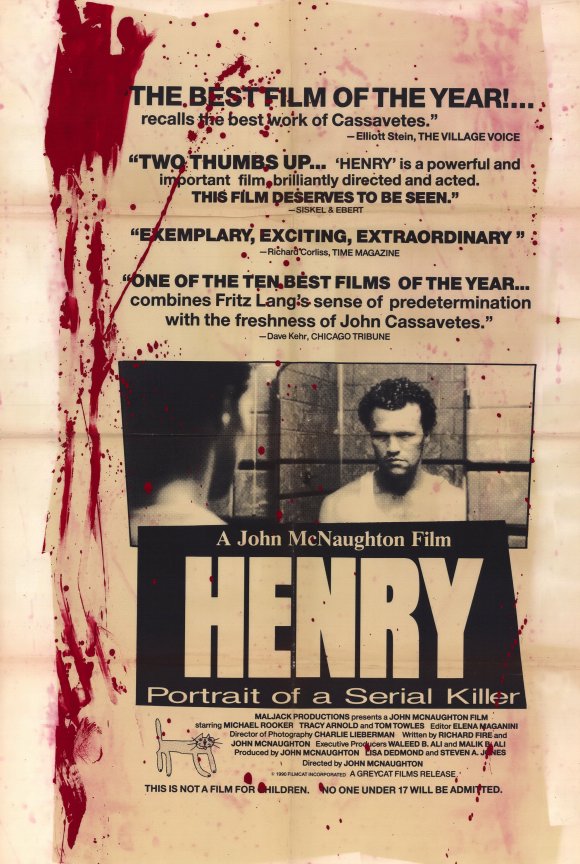

Henry – Pioggia di sangue: il film su un serial killer che ha fatto scuola

Probabilmente uno dei ritratti di serial killer più realistici mai realizzati nel cinema.

“Henry, pioggia di sangue” è un violentissimo tributo alle gesta di un efferato (ed immaginario, come specificato all’inizio) serial killer: il film è noto a molti fan di Nanni Moretti, che conoscono a menadito la sua opinione negativa a riguardo. In realtà la critica del regista italiano sembrerebbe rivolta non tanto al film, bensì alla critica sterili sullo stesso: un po’ improvvisata, un po’ vuotamente intellettualistica oltre che penosamente giustificativa (Henry descritto come il “buono”, francamente, è una favoletta per gli stessi bambini che non dovrebbero mai vedere l’opera).

Il film, girato nel 1986 ma uscito quattro anni dopo per problemi di distribuzione, viene presentata come una sorta di mockumentary in 4:3, nel quale osserviamo, sin dall’inizio, un taglio da film quasi amatoriale: ed il distacco dal canone è evidente perchè i protagonisti (tre in tutto) sono dei normali esseri umani che potrebbero far parte delle conoscenze di chiunque. All’inizio vediamo alternarsi scene statiche in cui viene ripreso il cadavere di qualche vittima (con quasi sempre il sottofondo delle urla della stesse), ed altre – dinamiche – che mostrano Henry che finisce di mangiare, spegne una sigaretta, viaggia in auto. Intuiamo subito la sua natura omicida e perversa: Henry appare normale, gelido, ma anche dotato di un certo spessore psicologico, tanto che il suo salutare la cameriera del ristorante con la confidenza di un vecchio amico fa quasi paura di per sè.

Conosciamo quindi la mite Becky, che ha appena divorziato dall’ex-marito ed è tornata a casa del fratello, l’apparentemente rassicurante Otis, amico dello psicopatico Henry.

Il resto del film si sviluppa nei termini del “triangolo” di conoscenza instaurato dai tre: Henry di aver ucciso la propria madre per via dei maltrattamenti che subiva, la ragazza riconosce vari punti di contatto con la propria infanzia, visto che il padre cercava di violentarla. I presupposti per una morbosa empatia tra i due, quindi, ci sono tutti. Nel frattempo scopriamo che la natura di Otis non è certo meno crudele di quella del protagonista: impiegato ad una pompa di benzina, l’uomo si mostra cinico, approfittatore, scansafatiche e, come se non bastasse, dedito al traffico di droga. E, come se non bastasse Henry, Otis usa uccidere senza un perché, compiacendosi del gesto e quasi dimenticandosene qualche istante dopo.

Dopo la rottura della TV di casa i due si decidono a procurarsene una low-cost, utilizzando metodi decisamente spiccioli e poco convenzionali (la famosa scena dello schermo prima sfracellato in testa della vittima, e successivamente attaccato alla presa di corrente!). Sul posto i due maniaci si procurano una telecamera con la quale filmeranno le proprie gesta, e lo spettatore le vedrà attraverso il formato – ancora più sporco dell’originale – di un vero apparecchio amatoriale. La scena conclusiva, o meglio gli ultimi 10-15 minuti del film, con un crescendo insostenibile di tensione alimentata dalla gelosia che l’incestuoso Otis nutre contro l’amico, sono momenti insani e crudeli, destinati a rimanere impressi nella memoria degli spettatori.

Questo film contiene inoltre una trappola, un qualcosa che lo rende veramente spaventoso e meritevole a pieni titoli del “cult” che gli è stato affibiato: a parte la solida regia, l’ottima scelta dei tempi (il film dura un’ora e un quarto circa) e la caratterizzazione precisa dei personaggi, vi è uno degli inganni più subdoli visti in un film del genere. E’ scontato pensarci alla fine, ed ovviamente la cosa credo sia soggettiva, ma posso garantire che qui nulla è quello che sembra e che, in un certo senso, “più le cose cambiano più restano le stesse” (citazione carpenteriana per un film che eredita parte del feeling cinico anche da Distretto 13 – Le brigate della morte).

In altri termini l’identificazione spontanea che il pubblico effettua con Henry – ci sono “cascato” anch’io, la prima volta che l’ho visto – sembra architettata dal regista per fare scalpore alla fine, concludendo il film nel modo meno rassicurante possibile: quindi abolizione dei finali consolatori, perchè Henry potrebbe essere in mezzo a noi.

A confronto l’Hannibal de “Il silenzio degli innocenti” sembra una storiella senza spessore, ed è tutto un dire: il realismo di Henry rinuncia a qualsiasi pretesa di liricità della figura del killer, rappresentato in tutta sua crudele efficacia. “Henry…” è anche zeppo di macabri dettagli, di violenza inaspettata (una delle decapitazioni più crude e realistiche ma viste) e di un lugubre pessimismo di fondo: eppure i momenti in cui la coppia visiona in una stanza il violentissimo snuff sul divano, quasi come fosse la replica del loro programma preferito, o comunque l’idea stessa che i due riescano a compiere massacri senza che la sorella si accorga mai di nulla, fa sorridere anche se, a dirla tutta, si tratta di uno humor nero che non tutti potranno cogliere. Un film che, non lo nascondo, stavo per rivedere una seconda volta di fila dopo aver terminato la prima – ed è un caso davvero raro, per questo.

-

La frusta e il corpo: il capolavoro gotico di Mario Bava

Il nobile Kurt, cacciato dal proprio castello per via della propria vita dissoluta, viene freddamente riaccolto dai familiari: ha alcuni conti in sospeso ed è ossessionato dall’amore negato di Nevenka, la quale ha dovuto sposare il fratello di lui su imposizione del padre. In realtà i due sono amanti segreti, e vivono un rapporto sado-masochistico clandestino: un giorno Kurt viene trovato morto ed il suo fantasma, almeno apparentemente, inizia a tormentare la famiglia…

In breve. Uno dei capolavori di Mario Bava: gotico puro dall’immenso stile, ritmo e livello registico-recitativo, senza esplosioni di violenza (quasi sempre solo accennata) e con una trama molto ben delineata. Alcuni elementi della storia (i tradimenti tra benestanti apparentemente irreprensibili, ad esempio) saranno ripresi dai migliori gialli all’italiana, che usciranno di lì a qualche anno.

“La frusta e il corpo” rientra tra i film più importanti di Mario Bava: il maestro di Dario Argento, infatti, già nei primi anni 60 propose una trama incentrata sulla sottomissione ed il sadomasochismo, esplicitato nel rapporto morboso tra Nevenka (Daliah Lavi) e Kurt (Cristopher Lee). Una storia in cui l’aspetto psicologico finisce per farla da padrone, e che rimane tanto semplice quanto suggestiva – per non dire archetipica: l’uso del Technicolor, un castello a due passi dal mare, l’espressività inquietante di Lee e pochi personaggi appartenenti ad una sorta di nobiltà decaduta sono tutti elementi che bastano a creare un film di culto totale.

E si tratta di elementi che risultano autosufficenti anche per via del marchio registico: l’artefice de “La maschera del demonio” per una volta deve rinunciare a Barbara Steele e concentrare l’attenzione sul personaggio della Lavi, riuscendo a risultare sempre all’altezza della situazione con grande continuità. Come sempre la storia viene abilmente “decorata” dai dettagli, che sono letteralmente dipinti sulla macchina da presa (il pugnale sotto la teca o il labirintico castello con i suoi segreti ed i suoi passaggi misteriosi).Tutto questo basta per creare un film indimenticabile (ovviamente contestualizzandolo al periodo in cui è uscito) e garantendo l’implementazione di un meccanismo perfetto di definizione dei personaggi.

Lo possiamo vedere, per fare un esempio, durante i funerali di Kurt: il regista propone gli sguardi in primo piano di tutti i protagonisti, e dal volto di ciascuno di essi traspaiono chiaramente i sentimenti e la personalità di ognuno: lo sprezzante rancore di Giorgia, l’indifferenza mal celata di Cristiano ed il dolore di Nevenka. Una cosa non troppo comune, a questo livello di dettaglio, all’interno del cinema del terrore successivo e che, bisogna sottolineare, riesce a far salire il enormemente il livello. Tale delinare la trama in modo teatrale e quasi “pittorico”, del resto, sarà una delle caratteristiche delle migliori produzioni argentiane (oltre ad alcune fulciane),questo a prescindere dalla trama che – come accennato – è piuttosto semplice e lineare. Il dolore della bella Nevenka, alla fine, ed il suo compiacimento per le frustate del sadico Kurt di cui è innamorata saranno la chiave di lettura del film: costruendo lentamente i presupposti della storia, infatti, senza svelare mai troppo e soprattutto senza mai annoiare lo spettatore, facendo uscire fuori una verità che, come sempre, è stata sotto i nostri occhi dall’inizio. A Bava, poi, bastano una finestra spalancata durante una tempesta, una mano che proviene dal buio (“come un ragno”, verrà detto nel film), un corridoio vuoto o dei semplici cambi cromatici per creare paura, tensione, anche solo atmosfera. E questo si ricollega, oltre alla perizia registica, alla validità dello script e del cast, oltre che al lavoro fotografico semplicemente superlativo operato dal regista e da Ubaldo Terzano (David Hamilton) – quello che ha ispirato il nome di Ubaldo Terzani nel film di Albanesi.

Un must assoluto per gli amanti del gotico e non solo.

-

From beyond – Terrore dall’ignoto: l’horror lovecraftiano sulla ghiandola pineale

L’assistente di uno scienzato non troppo sano di mente viene rinchiuso in un manicomio: il professore è stato trovato decapitato, dopo che i due hanno tentato uno strano esperimento di stimolo della ghiandola pineale, il “terzo occhio” citato a partire da Cartesio. Ipotizzando che si tratti di un organo completamente addormentato, i due protagonisti sono convinti che possa esistere una macchina capace di stimolarne l’uso e permettere così all’uomo di entrare in una dimensione del tutto nuova. Ma tale scopo apparentemente nobile nasconde una realtà fatta di mostri ed incubi terrificanti…

In due parole. A tanti fan dell’orrore non è piaciuto, e francamente non riesco a capire il perchè. Interpreti al di sopra delle righe, anche piuttosto ben fatto (ma gli eccessi gore non appartenevano allo scrittore): si fa guardare con un certo interesse anche oggi. Ha ispirato almeno altri due successi dell’horror mondiale: Hellraiser e Society.

Il film è un horror ottantiano per ambientazioni e riprese, e possiede più di un richiamo alle dimensioni parallele, ai mondi raggiungibili mediante porte realizzate dall’uomo e – visto che si tratta di un horror – agli eccessi che ne potrebbero conseguire, in chiave prettamente splatter-gore. Non manca il riferimento all’immaginario del sesso e del sadomaso, e non è da escludere che Clive Burker abbia preso da questo film molto del suo Hellraiser, uscito l’anno successivo. Barbara Crapton vi fa la sua bella figura, sebbene non appaia troppo convinta sulla scherm. Perfetto invece il solito Jeffrey Combs, nella parte dell’uomo che indaga e ne paga le conseguenze.

Affascinante, inoltre, l’idea dell’esistenza di un risonatore come ponte di contatto tra una dimensione aliena ed il mondo così come lo conosciamo: sebbene non ci sia il piglio scientifico del body horror de La mosca, si tratta comunque di un film imparagonabile a quello appena citato (come qualcuno impropriamente ha fatto), certamente dignitoso nella propria specificità. Bella, in particolare, la sequenza dedicata al tema della follia (i “normali” non fanno altro che negare l’evidenza), ripresa dalla tradizione sci-fi ed esaltata meravigliosamente nove anni dopo ne “Il seme delle follia”.

“Voglio vedere di più… più di quanto un uomo abbia mai visto!”

Prodotto dal geniaccio di Brian Yuzna, che attingerà da questo film a piene mani, almeno apparentemente, per il suo Society, e diretto praticamente con le stesse dinamiche di Re-animator da Stuart Gordon, che si fa ricordare per uno dei suoi prodotti più convincenti. Nonostante qualche piccola forzatura – come la Crampton in abito sadomaso, buttata lì quasi per caso – rimane una piccola chicca del periodo ottantiano dell’orrore, quello che rimpiangiamo in tanto quando ci lamentiamo che il genere è morto e che non fanno più certe produzioni. Nel cast è presente, tanto per restare in tema di nostalgia, il Ken Foree rimasto nell’immaginario di chi ha visto decine di volte Zombi di George Romero.

Mentre un po’ di diatriba su H. P. Lovecraft in altri ambiti avrebbe probabilmente senso, sono convinto che – dopo aver visto tanti horror – una discussione omologa in ambito cinematografico non ne abbia per nulla. Sebbene “From beyond” sia uno dei racconti forse più fedeli agli scritti originali (ed abilmente rielaborato dalla sceneggiatura), persino Wikipedia fa notare che lo scrittore di Providence non avesse grande stima per le proiezioni audiovisive. Credo che sarebbe rabbrividito nel sapere dell’attuale 3D e nel fatto che le storie spesso contino poco o nulla, sebbene forse ricostruire una delle sue ambientazioni ciclopiche con quella tecnologia non sarebbe affatto male. Quindi la discussione sulla “fedeltà del film allo spirito dello scrittore di Providence”, che anche qui non c’è, sarebbe già finita da un pezzo.

Con buona pace di Lucio Fulci, che ci ha costruito almeno due film sopra (sulle atmosfere, più che altro: L’aldilà e Paura nella città dei morti viventi, dove si prende qualcosa da Nyarlathotep e dallo pseudo-culto del Necronomicon), con buona pace di John Carpenter (La cosa, almeno in parte parallelo de “Le montagne della follia”, ma anche l’immenso Il signore del male) e senza citare tutti gli altri che credono di aver capito Lovecraft e si sono sentiti autorizzati a riprodurlo. Uno scrittore che è molto meno filmabile di tanti altri, e che non lo è neanche in questo buon “Terrore dall’ignoto“, e questo perchè non scriveva per il cinema: un assunto estremamente semplice che risparmierebbe molteplici discussioni sul tema, almeno secondo il mio parere. Fatta questa precisazione, il film rimane come un qualcosa certamente da riscoprire anche oggi, per il buon livello di intreccio ed effetti splatter.