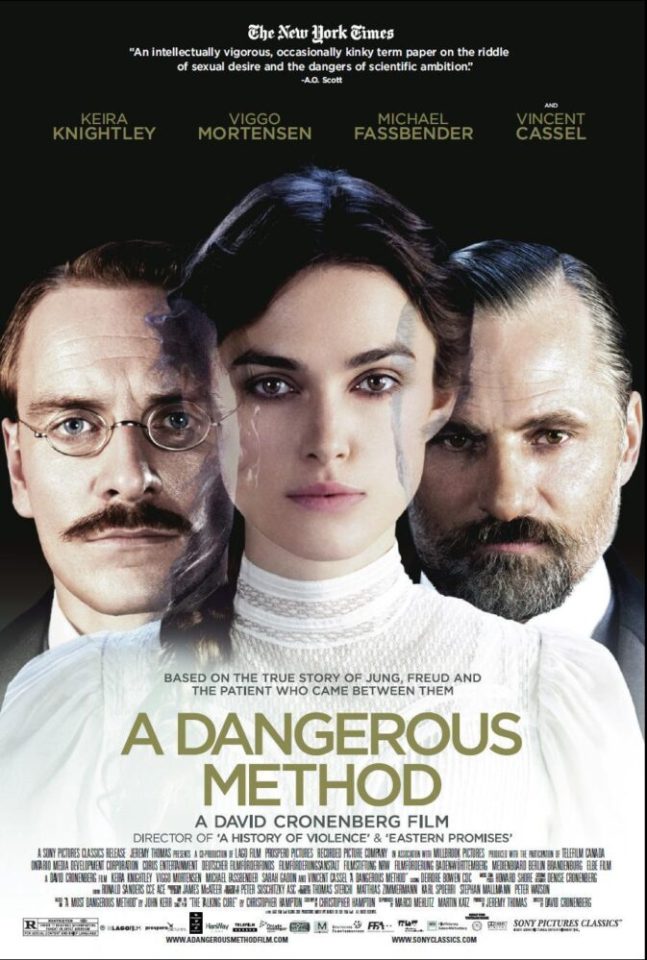

La storia dell’incontro tra Carl Jung e Sigmund Freud fa ufficialmente nascere la psicoanalisi, e mette in evidenza una relazione controversa tra il primo e una sua paziente – la futura psicoanalista Sabina Spirlein.

In breve. La nascita della psicoanalisi secondo David Cronenberg, secondo la sua consueta poetica tragico-razionalista, qui ad uno dei suoi zenith espressivi (almeno nella fase recente della sua produzione).

A dangerous method di David Cronenberg si basa sul romanzo quasi omonimo di John Carr, A Most Dangerous Method, incentrandosi sul tema della controversa relazione tra Carl Gustav Jung e Sabina Spielrein. Il tutto fa da filtro, in qualche modo, perchè si possa delinare la storia della psicoanalisi in tre possibili declinazioni: quella scientifica di Freud, quella più visionaria e misticheggiante di Jung, quella intimamente rivoluzionaria della Spielrein.

La medesima storia che viene delineata da un altro classico, peraltro, ovvero il Diario di una segreta simmetria di Aldo Carotenuto, e tra i quali si frappone la fredda lucidità scientifica di Sigmund Freud, il padre della psicoanalisi. Sarebbe limitativo ridurre a questo triangolo la visione del film di Cronenberg, che ritaglia una quantità di pellicola relegandola a delinare la figura di Otto Gross, storicamente critico nei confronti di Freud e “demone tentatore” nel suggerire a Jung di assecondare i propri stessi desideri sessuali repressi.

La narrazione delinea due piani differenti: da un lato ciò che istituzionalmente le quattro figure rappresentano (si potrebbe pensare a razionalismo, misticismo, innovazione e trasgressione), dall’altro ciò che i personaggi sono nella realtà (repressi, introversi, traumatizzati dall’infanzia, nichilisti o pragmatici). Su questa ambivalenza si fonda gran parte della psicoanalisi, del resto, oltre a porre uno dei dilemmi morali più controversi (e tabù, se vogliamo), ovvero una relazione sessuale tra due persone “incastonate” in ruoli, per loro natura, subordinati (sarebbe lo stesso se la relazione fosse tra allievo e insegnante, ad esempio). Nell’idea di Cronenberg tale relazione sembra non potersi che sviluppare a livello sado-masochista, per quanto poi la relazione tra la Spirlein e Jung sia mostrata in questi termini più che altro per i vissuti traumatici della donna, in relazione alla violenza coercitiva e gli abusi sessuali da parte del padre di lei.

Quel ricordo traumatico sembra aver costituito le basi della sua stessa sessualità, ed in questo la storia sembra ricondursi alle teorie espresse dallo psicologo contemporaneo Michael Bader nel suo saggio Eccitazione, secondo il quale le nostra fantasie sessuali non qualificano nè possono catturare l’essenza di una persona, ma sono spesso costruite e contrapposte ad un trauma infantile regresso. Non è strano, in altri termini, che una femminista abbia fantasie di dominazione passiva nei confronti di un uomo potente, o che un manager sicuro di sè si ecciti facendo lo slave, proprio perchè si tratta di immagini mentali che fanno trasudare un probabile vissuto traumatico (genitori autoritari, ad esempio) a cui, in qualche modo, si prova a risolvere costruendo sicurezza. E dato che – conclude Bader – senza sicurezza non sembra realmente possibile esprimere la propria sessualità, appare chiaro come la relazione oggetto del film fosse in qualche modo ineluttabile.

Del resto, tornando al film, Jung appare felicemente sposato con una donna mite, affidabile e riservata negli atteggiamenti, ma lo vediamo coltivare un’attrazione inconfessabile per una paziente schizofrenica: attrazione che troverà sbocco in una relazione tra padrone sadico e paziente sottomessa, alla luce delle informazioni che la stessa ha riconosciuto durante la propria terapia.

Rapportato ai tempi una cosa del genere era (e rimane ancora oggi) inconcepibile, chiaro oggetto di gossip nella migliore delle ipotesi: il problema che fa emergere il regista è che rischia pure di minare la credibilità della psicoanalisi stessa (tanto che la storia della relazione è uscita fuori, a quanto pare, solo postuma, mediante il carteggio ricostruito nel libro di Carotenuto). La ricostruzione cronenberghiana è in questo frangente semplicemente perfetta, proprio perchè mostra un dramma irrisolvibile: per quanto uno psichiatra possa fare appello alla propria etica professionale, infatti, l’amore e il sesso sono soprattutto istinto, ed è come se il film suggerisse che da certi sentimenti erotici tempestosi non si possa sempre evitare di essere travolti (su questo bisognerebbe scrivere un romanzo, probabilmente, o affidarsi ai riferimenti bibliografici su transfert e contro transfert).

Che A dangerous method sia un film banale, a questo punto, dovrebbe essere chiaro che è l’esatto opposto, per quanto lo stile narrativo sia tutt’altro che inaccessibile o da film d’essai. Ancora oggi gran parte dei dilemmi posti rimangono, per quello che vale, profondamente dibattuti – o del tutto irrisolti.

Cronenberg prova a mettere ordine tra le varie componenti, senza schierarsi esplicitamente con nessuno dei soggetti, per quanto si ravvisi una piccola empatìa verso Otto Gross, l’elemento di rottura tipico delle storie del regista canadese, interpretato da un mefistofelico Vincent Cassel.

Nella valutazione complessiva dell’opera non si possa prescindere dall’aspetto bibiliofilo (come anche da una conoscenza, anche solo scolastica, del mondo della psicoanalisi), accettando alcune parti chiaramente romanzate rispetto alla storia reale. Ovviamente un film si può guardare senza avere conoscenze specialistiche, e rimarrà comunque la parvenza di una tragedia in tre atti. Nel primo si prova a costruire qualcosa, nel secondo si cede alle passioni umane e nel terzo, in un climax ascendente, si arriva a temere che un singolo episodio possa distruggere completamente l’intera scienza.

È questo il focus che sembra interessare il regista, che resta in grado di mostrare il proprio punto di vista senza orpelli inutili e, soprattutto, raccontando una storia drammatica quanto coinvolgente della più classica delle passioni impossibili. Nello specifico la passione medico-paziente appare inaccettabile (e inevitabile, nello specifico) perchè da un lato le pressioni sociali diventano prima o poi insostenibili per il professionista, mentre dall’altro la paziente rimane nella propria posizione di richiedere aiuto e, di fatto, la sua vita sarà segnata per sempre da quel “primo amore”.

Per una volta il Cronenberg razionalista di altri film cede il passo ad uno più narrativo, più vicino al pubblico generalista e – non per questo – meno valido. Del resto, non è affatto la prima volta che il regista affronta un argomento prettamente clinico, per quanto ovviamente siamo lontani dagli orrori biologici di Rabid, Brood o – dire soprattutto – Inseparabili, dove era presente un dilemma etico di natura quasi analoga.

E se in molti hanno pensato a A dangerous method come ad un film incentrato sulla nascita della psicoanalisi è, certamente, una lettura ammissibile, ma credo che sia anche limitativa. Esso infatti non solo esalta le doti dei tre personaggi storici (il razionalismo di Freud, il misticismo propositivo di Jung, la devozione e lo scrupolo scientifico della Spielrein), ma ne propone anche un ritratto umano, con tutti i limiti, mostrando che di fronte ad un tabù c’è poco a cui potersi opporre. Un tabù generale che riguarda la risoluzione e l’opportunità dei rapporti dettati dalla gerarchia, che far deflagare liberamente come suggerito da Gross (peraltro di fede anarchica, a quanto ne sappiamo) rischia di far deflagare una autentica bomba sociale.

Se il regista canadese ci ha abituato alla rappresentazione più esplicita e orrorifica di queste tematiche, bisogna specificare che A dangerous method fa parte della sua produzione più recente, quella che risulta essere avulsa dal cyberpunk e dalla derivazione body-horror. Non per questo, ovviamente, il film perde il proprio potenziale narrativo, soprattutto nella rappresentazione dell’amore impossibile Jung-Spielrein, da paziente ad amante in un’oscillazione insostenibile e discontinua, fino a degenerare nel più crudele degli amori impossibili (forse dai tempi de La mosca che Cronenberg non proponeva un romanticismo disperato talmente vivido).

Premesso che la totalità dei riferimenti intimi tra gli amanti Jung e Speilrein sono, ovviamente, di natura speculativa – come Cronenberg stesso specificò alla stampa all’epoca dell’uscita del film – è interessante notare come la narrazione della sessualità repressa del personaggio femminile riguardi un trauma infantile, che poi si traduce in una fantasia sessuale incentrata su quel tema. In questo va anche sottolineata la prova attoriale magistrale di Keira Knightley, che interpreta il delirio del proprio personaggio frapponendo varie pause, respiro ansioso e parole frammentate nel proprio discorso. Cosa che, peraltro, continuerà a fare ogni volta che entrerà nel discorso un qualche riferimento alla sessualità, da lei vissuta in modo ansioso e che solo con Jung riusciva a liberare (da qui il legame nuovamente ansiogeno che ne risulterà in seguito).

Nello specifico, è proprio la trascrizione della prima seduta tra la Spielrein (all’epoca in cui soffriva di crisi schizofreniche) e Jung (all’epoca devoto sostenitore del metodo freudiano) a descrivere precisamente una sia fantasia erotica (con i tratti di un incubo, per molti versi). Vale la pena riportarla per intero – la traduzione di alcuni passaggi è orientativa, proprio per via dello stile recitativo adottato – perchè serve, a mio avviso, già da sola a spiegare gran parte del senso del film.

Può spiegarmi perchè le sue notti sono così difficili?

Ho paura.

Di cosa?

C’è qualcosa nella stanza. Qualcosa come… un gatto, solo che può parlare. Entra nel letto assieme a me. L’altra notte ha iniziato a sussurrarmi qualcosa nell’orecchio. Non riuscivo a sentire. Ma poi.. lo sentivo … l’ho sentito contro la mia schiena. Qualcosa di viscido, come una specie di mollusco, che si muoveva sulla mia schiena. Ma poi quando mi sono girata non c’era più niente.

Si muoveva sulla sua schiena?

Sì.

Era nuda?

Sì.

Si stava masturbando?

Sì.

Mi racconti della prima volta in cui ricorda di essere stata picchiata da suo padre.

Suppongo che sia stato quando avevo quattro anni. Per sbaglio ho rotto un piatto, e lui mi ha detto di andare nello stanzino e di togliermi i vestiti e poi… è arrivato lui. E mi ha sculacciata. Ed ero così spaventata che mi sono bagnata, e lui mi colpiva ancora. E allora io…

Quella prima volta… come si sentiva riguardo a quello che stava succedendo?

Mi piaceva.

Può ripetere per favore? Non ho sentito bene.

Mi piaceva. Mi eccitava.

E continua a farlo?

Sì! Sì! E allora ogni volta che mi diceva di andare nello stanzino cominciavo ad essere bagnata. Quando andava dai miei fratelli … solo… li minacciava… mi bastava quello. Dovevo andare sotto, dovevo stendermi e toccarmi. Più tardi a scuola, qualsiasi cosa… l’avrebbe scatenata, qualsiasi… qualsiasi tipo di… umiliazione. Ho cercato qualsiasi… umiliazione. Anche qui quando tu… colpisci il mio… il mio cappotto con il tuo bastone. Dovevo tornare subito, ero così… emozionato. Non c’è… non c’è speranza per me. Sono abietta… e… oscena e… sporca! Devo… non devo mai essere lasciata uscire di qui!