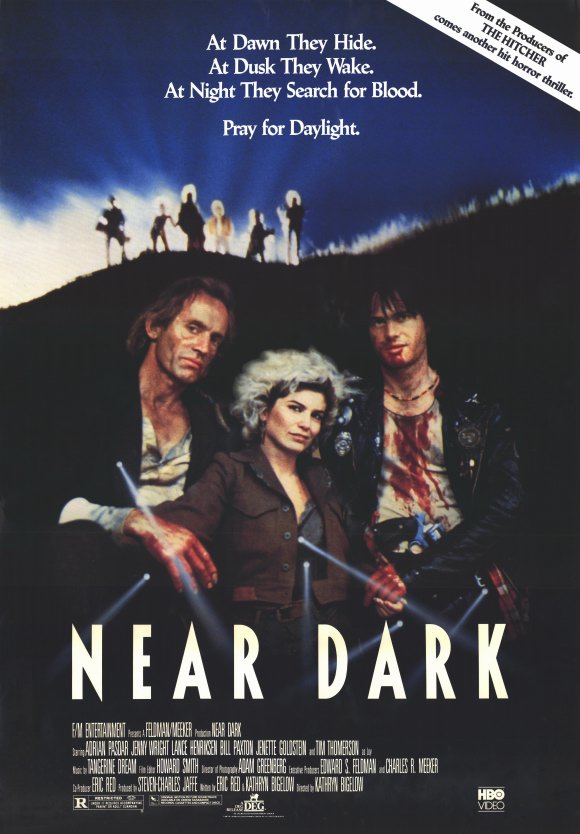

Un giovane della provincia americana conosce una vampira ed il suo gruppo di compagni…

In breve. Storia di vampiri mix di road-movie, horror e western, in una delle prime riedizioni modernizzate (cioè private di ambientazione ed elementi classici) mai viste sullo schermo (non la prima in assoluto, come scritto da qualche parte sul web); le idee ci sono, lo stile pure ed il risultato è senza dubbio considerevole, soprattutto considerando il periodo. Resta la considerazione che si tratta di un film che cerca una propria dimensione ma che riesce, di fatto, a convincere solo in parte.

Anni prima di Rodriguez (Dal tramonto all’alba) e Carpenter (Vampires) Kathryn Bigelow – nota anche per Point Break e Strange days, qui al suo esordio alla regia (se si esclude The loveless del 1982) – confeziona una variazione sul tema vampiri in chiave western: decide di ambientarla nella provincia americana, con gli immancabili hillbilly, bettole malfamate e oscuri individui che si aggirano in essa a caccia di nuove vittime. Sarebbe l’ennesima banalità su un tema, ad oggi, forse troppo abusato, oltre che con poche pellicole davvero degne di attenzione: eppure le idee qui ci sono, molto prima dei ben più noti epigoni anche dello stesso, succitato, John Carpenter, che pure – a dirla tutta – non era esente da difetti. Tra le curiosità del film, il fatto che la parola “vampiro” non venga mai pronunciata da nessun personaggio,

Sul fronte puramente storico, si tratta di una trasfigurazione del mito del vampiro in chiave moderna – se per moderna, ovviamente, intendiamo l’America degli anni ’80: collocando la storia nella provincia, e dando l’incipit all’intreccio sulla base del flirt tra il giovane Caleb e l’affascinante Mae, vampira che contamina il ragazzo e lo introduce forzatamente nel suo gruppo. Emblema dell’americano d’epoca – con un chiaro riferimento all’eroe stereotipato alla John Wayne, che diffida dal vampiro/”diverso” e si fa trovare pronto a trarre in salvo le proprie donne – “Il buio si avvicina” è un multi-genere ben scritto, ben recitato (si racconta ad esempio che Lance Henriksen girovagasse in zona, nelle pause delle riprese, rimanendo calato nel suo personaggio, rischiando quasi di essere arrestato da un poliziotto che lo aveva fermato) ed altrettanto ben diretto, innovatore e senza timori di violare le “regole del gioco” (sulla pistola di uno dei vampiri è presente una croce, come a simboleggiare che certe regole sono cambiate per sempre) ma con un unico difetto di fondo, legato ad un piano narrativo a tratti scontato e prevedibile. La stessa mitologia del vampiro resta volutamente vaga, tanto che non riusciamo mai a vedere se ad esempio possano riflettersi nello specchio, o essere danneggiati da una croce: abbiamo solo testimonianza che sono difficili da uccidere, che temono la luce e che naturalmente cercano sangue.

Il film si sviluppa secondo le tecniche narrative e visuali tipiche del western, una componente di road-movie (i vampiri sono dipinti come una specie di reietti, perennemente in fuga), una discreta componente horror ed una storia che si fa preferire nella prima che non nella seconda porzione. Potrebbe sembrare un aspetto positivo in termini di originalità, ma il climax di tensione e l’esasperazione del conflitto vampiri-umani viene brutalmente tramortito dall’happy end che la regista ha imposto alla storia, il che tende – a mio parere, s’intende – a disinnescare l’opera, nonostante tutti gli aspetti positivi ed il contesto che sto cercando di considerare. Diversamente – con un tocco di nichilismo e disillusione in più, in un certo senso, “obbligatori” per una storia di vampiri – sarebbe potuto essere per i film sui vampiri tranquillamente ciò che, ad esempio, Hardware – Metallo letale è stato per l’argomento cyberpunk nel cinema. Nella realtà delle cose, in questa sede resta la sensazione di aver visto qualcosa di parzialmente riuscito, che peraltro un regista come Tony Scott (nonostante la produzione si fosse intromessa nella realizzazione, imponendo di cambiare il finale) aveva meglio concretizzato anni prima col suo Miriam si sveglia a mezzanotte.

Il film è basato a buoni personaggi – la triade di vampiri in copertina, uniti alla figura del giovanissimo Homer, è da manuale del genere – mostra una visione certamente originale sul tema, e focalizza soprattutto i tormenti di un “neofita” nel dover “andare a caccia” ed uccidere per poter sopravvivere. Finisce pero’, a conti fatti, per essere penalizzato dalla volontà di far finire la storia in maniera, se non altro, necessariamente rassicurante, quasi conformista: il vampirismo, dalla visione di Near dark, risulta essere una specie di malattia da cui è possibile (o addirittura indispensabile!) guarire.

Nonostante tutto, siamo al cospetto di un cult del suo genere, e troviamo scene notevoli e sequenze epiche degne del miglior cinema dell’epoca, o se preferite una rilettura del genere più che apprezzabile, soprattutto a confronto di epigoni smielati e fuori luogo spopolati sugli schermi in anni recenti. Sul piano musicale la colonna sonora è impreziosita dai contributi dei Tangerine Dream.