Le “Grida manzoniane” sono una locuzione utilizzata per riferirsi alle lamentele e ai lamenti tipici dei personaggi femminili nei romanzi di Alessandro Manzoni, in particolare nel suo capolavoro “I Promessi Sposi”. Questi personaggi femminili, come Lucia e Agnese, spesso esprimono il loro dolore e la loro sofferenza attraverso grida, lamenti e suppliche che riflettono la condizione di oppressione e subordinazione delle donne nell’epoca e nel contesto sociale in cui è ambientata la storia.

Le “Grida manzoniane” sono diventate un archetipo letterario che rappresenta il ruolo tradizionale della donna nel contesto dell’opera di Manzoni e, più in generale, nella letteratura del periodo romantico. Esse riflettono la visione della donna come figura fragile, vulnerabile e spesso sottomessa agli eventi e alle decisioni degli uomini.

Tuttavia, è importante notare che le “Grida manzoniane” non vengono sempre percepite in maniera negativa, ma sono spesso interpretate come espressioni di autenticità emotiva e umanità da parte dei personaggi femminili. Esse contribuiscono alla caratterizzazione dei personaggi e alla creazione di tensione emotiva nei romanzi di Manzoni, conferendo profondità e realismo alle loro interazioni e alle loro storie.

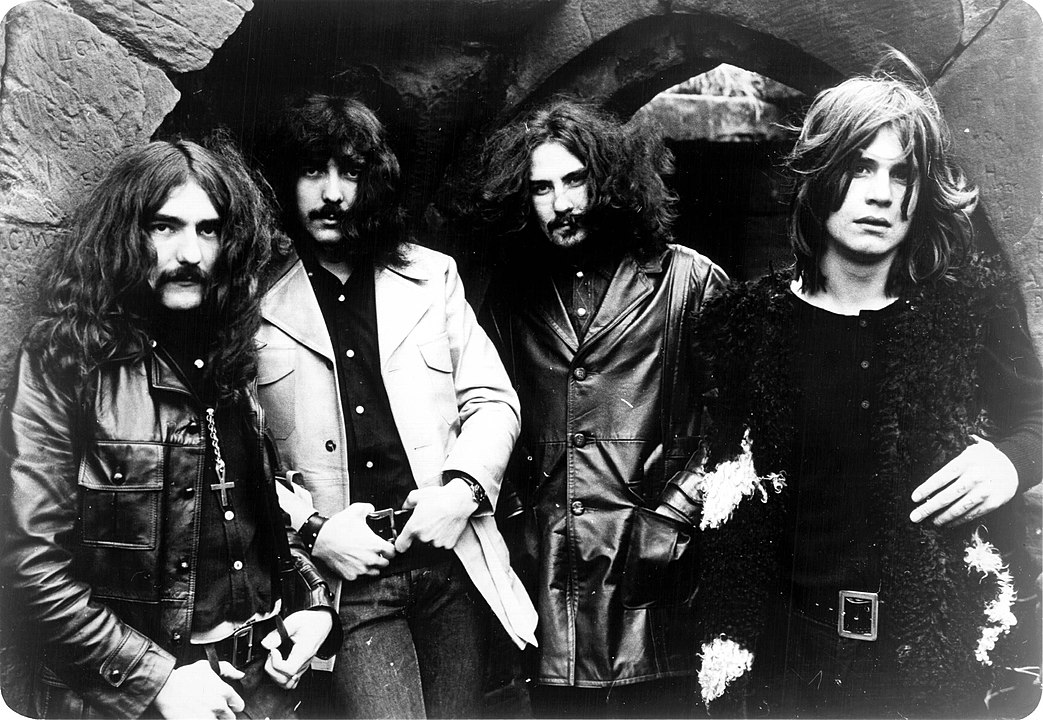

In sintesi, le “Grida manzoniane” rappresentano un elemento distintivo e significativo della scrittura di Alessandro Manzoni, che ha contribuito a definire il suo stile narrativo e la sua rappresentazione dei rapporti umani e sociali nel contesto della società italiana dell’Ottocento. Foto di Von Francesco Hayez – The Yorck Project (2002) 10.000 Meisterwerke der Malerei (DVD-ROM), distributed by DIRECTMEDIA Publishing GmbH. ISBN: 3936122202., Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=152617