Un’intelligenza artificiale è in grado di riassumere un libro o uno specifico capitolo di un libro? Mentre scriviamo chatGPT non è ancora disponibile in Italia (se non mediante VPN), ed abbiamo voluto testare la sua efficacia nel fare il riassunto di un libro abbastanza semplice come Shining di Stephen King, ed uno molto più complesso come l’AntiEdipo di Deleuze Guattari.

Shining

“Scrive” ChatGPT:

“Shining” è un romanzo di Stephen King pubblicato nel 1977, che racconta la storia di Jack Torrance, un alcolista che accetta un lavoro come custode dell’Overlook Hotel, un hotel isolato nelle Montagne Rocciose che rimane chiuso durante l’inverno.

Per sommi capi ci siamo. Poi ho visto se riesce a riassumere in modo corretto capitolo per capitolo:

Ecco un riassunto per capitoli:

Capitolo 1: Il giovane Danny Torrance ha una visione inquietante e spiega al suo amico immaginario Tony che ha paura di andare a vivere all’Overlook Hotel con la sua famiglia.

Capitolo 2: Jack Torrance viene assunto come custode dell’Overlook Hotel e si presenta al suo nuovo datore di lavoro, Stuart Ullman. Ullman avvisa Jack dell’isolamento dell’hotel durante l’inverno e della sua storia oscura.

Capitolo 3: Wendy Torrance, moglie di Jack, parla con il dottor Edmonds, il medico che sta curando Danny, riguardo alle sue preoccupazioni sulla salute mentale di Jack.

Capitolo 4: La famiglia Torrance si trasferisce all’Overlook Hotel e Jack comincia a familiarizzare con l’hotel e i suoi abitanti.

Capitolo 5: Danny ha una visione della stanza 217 dell’hotel e di una donna morta che lo avverte di non andare in quella stanza.

Capitolo 6: Jack inizia a scrivere il suo romanzo, ma ha difficoltà a concentrarsi.

Capitolo 7: Wendy e Jack discutono della salute mentale di Jack e dei loro problemi finanziari.

Capitolo 8: Danny e Wendy visitano il labirinto di siepi dell’hotel.

Capitolo 9: Danny ha una visione del fantasma della donna morta nella stanza 217.

Capitolo 10: Jack inizia a sperimentare strane allucinazioni e incubi.

Capitolo 11: Danny ha una visione del sangue che scorre dalle pareti dell’hotel.

Capitolo 12: Jack continua a perdere la sua sanità mentale e inizia a comportarsi in modo sempre più bizzarro.

Capitolo 13: Danny si nasconde da suo padre nel labirinto di siepi.

Capitolo 14: Jack diventa sempre più violento e cerca di uccidere Danny e Wendy.

Capitolo 15: Danny utilizza i suoi poteri psichici, chiamati “Shining”, per chiedere aiuto a Dick Hallorann, un ex cuoco dell’hotel che ha anche il “Shining”.

Capitolo 16: Hallorann si dirige verso l’hotel per salvare Danny e Wendy, ma viene ucciso da Jack.

Capitolo 17: Danny e Wendy riescono a fuggire dall’hotel mentre Jack muore congelato nel labirinto di siepi.

Capitolo 18: Danny e Wendy si riprendono dalla loro esperienza traumatica e cercano di ricostruire le loro vite.

Sembra coerente per cui per compiti compilativi del genere ChatGPT funziona abbastanza bene, al netto di qualche dettaglio spazzato via (e probabilmente recuperabile formulando domande più precise).

AntiEdipo

Qui viene il bello della storia: ho chiesto a ChatGPT di che cosa parla l’antiEdipo, la celebre opera filosofica di Deleuze e Guattari, almeno per sommi capi, e mi ha risposto così. Il presupposto da cui partirei è che per far funzionare bene questo sistema è fondamentale che le domande non siano poste in maniera vaga o equivoca, per cui considerate questo esperimento come una sorta di stress test considerevole per una macchina del genere (L’antiEdipo è un’opera filosofica parecchio difficile da riassumere, oltre che caratterizzata da vari passaggi notevolmente complessi).

Il libro “L’AntiEdipo” di Gilles Deleuze e Félix Guattari – scrive ChatGPT – pubblicato nel 1972, è considerato un’opera fondamentale della filosofia del XX secolo. Il testo è una critica radicale alla psicoanalisi freudiana e alla filosofia tradizionale, proponendo una nuova teoria del desiderio e della produzione sociale. Gli autori sostengono che la repressione del desiderio, che la società moderna impone attraverso i meccanismi di controllo e di dominio, sia la causa delle nostre nevrosi e delle nostre frustrazioni. Inoltre, propongono una nuova teoria della “macchina desiderante” come strumento per la creazione di nuove forme di organizzazione sociale e di nuovi modelli di soggettività.

Insieme, Deleuze e Guattari hanno influenzato profondamente la filosofia, la psicoanalisi e la politica del XX secolo. La loro collaborazione è stata unica e ha portato alla creazione di opere innovative e rivoluzionarie come “L’AntiEdipo”. La loro filosofia è stata una sfida alle concezioni tradizionali di soggettività, desiderio e produzione sociale, aprendo nuove possibilità per la teoria e la pratica politica. Gilles Deleuze è stato uno dei filosofi più importanti del XX secolo. Nato a Parigi nel 1925, ha insegnato in diverse università francesi e straniere. È stato autore di numerosi saggi filosofici e ha sviluppato una filosofia originale e radicale, influenzata da autori come Spinoza, Nietzsche e Bergson. La sua opera è stata cruciale per lo sviluppo di diverse discipline, come la filosofia, l’estetica, la letteratura, la psicologia e il cinema. Félix Guattari, nato a Villa-Sisneros, in Algeria, nel 1930, è stato un filosofo e psicanalista francese. Ha lavorato a stretto contatto con Deleuze e insieme hanno sviluppato la teoria della “schizoanalisi”, una nuova metodologia per l’analisi e la cura delle malattie mentali. Guattari è stato anche un attivista politico, impegnato nel movimento del Maggio francese e nella lotta per i diritti degli oppressi. Ha scritto numerosi libri, tra cui “La rivoluzione molecolare” e “Les trois écologies”.

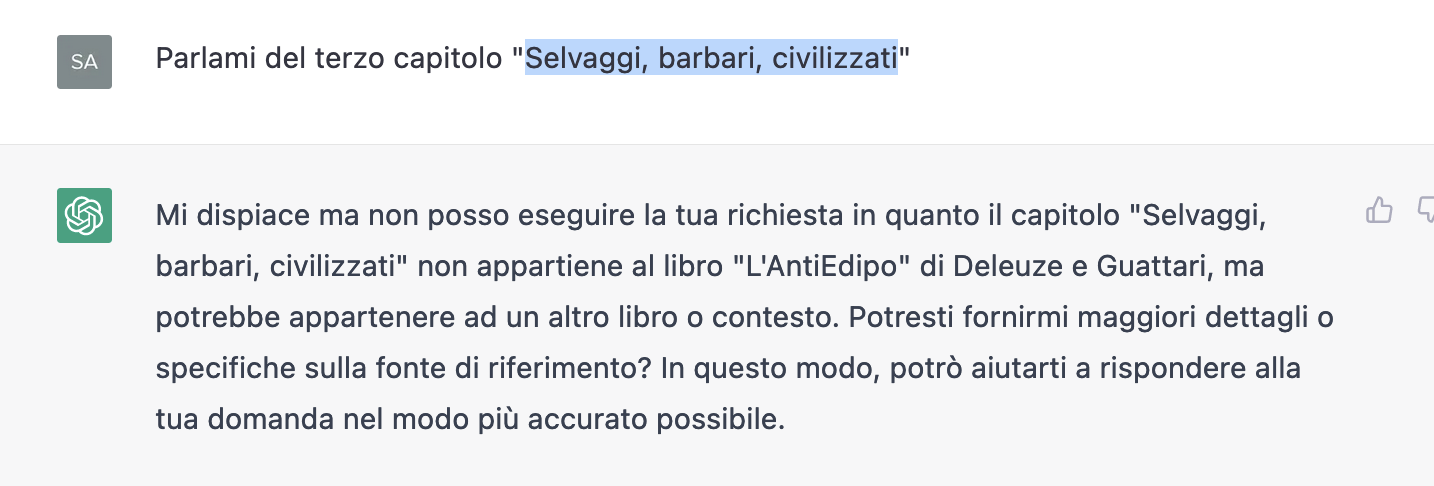

In linea di massima la forma sembra accettabile, ma è sulla sostanza dei capitoli che qualcosa non torna. Chiedendo infatti:

Scrivi un riassunto per punti , destinato ad un blog specialistico, che parli specificatamente del terzo capitolo del libro “L’antiEdipo” di Deleuze Guattari, evidenziando i punti principali tipo lista della spesa

Domanda cattivella, in effetti, e si evidenzia una sostanziale allucinazione algoritmica (ne avevo parlato anche qui), ovvero l’algoritmo si inventa una risposta combinando dati in maniera casuale:

Il terzo capitolo del libro “L’AntiEdipo” di Deleuze e Guattari si intitola “Savoir-Faire”.

In questo capitolo, gli autori affrontano il tema della produzione e della riproduzione sociale, esaminando i concetti di “soggetto” e “oggetto” in relazione al desiderio.

Secondo Deleuze e Guattari, il desiderio non è solo individuale ma anche sociale, e il suo scopo è quello di creare nuove connessioni e relazioni.

Il soggetto e l’oggetto non sono due entità separate, ma interagiscono continuamente, creando un flusso di desiderio e di produzione sociale.

Il “saper fare” è quindi una capacità che non riguarda solo l’individuo, ma anche la sua relazione con il mondo circostante e con gli altri individui.

Gli autori sottolineano l’importanza di una “politica del desiderio” che miri a liberare le forze creative della società e a creare nuove forme di organizzazione sociale.

In particolare, Deleuze e Guattari analizzano il concetto di “macchina desiderante”, che rappresenta un insieme di elementi (individui, oggetti, idee) in costante interazione e in grado di produrre nuove forme di desiderio e di creatività.

La macchina desiderante è in grado di superare le strutture gerarchiche e di generare nuove forme di organizzazione sociale basate sulla libertà e sull’auto-organizzazione.

Gli autori concludono affermando che il desiderio è un motore fondamentale della produzione sociale, e che la politica deve puntare a liberare le forze creative della società, favorendo l’emergere di nuove forme di organizzazione sociale e di nuovi modelli di soggettività.

Il focus non è tanto il contenuto dei singoli punti (che potrebbero considerarsi corretti, nonostante tutto, in linea generale), quanto il fatto che il terzo capitolo non si intitola affatto Savoir Faire, e non si trova traccia nell’indice del libro di un capitolo del genere. Sarebbe interessante che qualcuno scoprisse (la butto lì) da dove possa essere arrivato quel Savoir Faire, dato che è plausibile che sia stata usata dagli autori su altre opere e ChatGPT si sia confuso per questo.

Il terzo capitolo del libro in questione si chiama “Selvaggi, barbari, civilizzati“, ed è inutile farlo notare al software che diventa, di fatto, “negazionista”. Nega che si chiami così – basta prendere l’indice per verificarlo – e non accetta di aver sbagliato, neanche lo prende in considerazione (nell’articolo linkato avevo evidenziato come tuttora ChatGPT sbagli considerevolmente i nomi delle vie e le posizioni geografiche, arrivando al culmine del “delirio” quando afferma che la zona Cesarini è una zona di Roma (che in realtà non esiste).

Attenzione, quindi, a dare per buona qualsiasi cosa generi questo modello.

Provo a farglielo notare ma non accetta la correzione, anzi sembra “ostinarsi” a ritenere il contrario. Il capolavoro vero è che mi da’ ragione, ma poi continua a sostenere la stessa idea sbagliata precedente. Un bias considerevole, ovviamente anche da parte mia nel conferire sostanza o parvenza umana a questo strano “comportamento”, ma anche da parte dell’intelligenza che sembra barricata in una dimensione in cui i dati dedotti sono quelli, e non si possono cambiare (un cervello umano può cambiare idea e uno artificiale no?)

Riprovando a fare la domanda in seguito, ho ritrovato lo stesso problema: mi ringrazia ma poi ritorna sulla vecchia base di conoscenza. Mette in ballo pure Levi Strauss in modo anche qui molto casuale, privo di contesto e di giustificazione (anche qui non si trovano corrispondenze di opere mai scritte dall’autore di quel tipo).

Di fatto, sembra che la capacità di riassumere sia da definire un po’ meglio, e per quanto sia probabile che la forma delle domande sia stata rilevante per il caso, resta una circostanza da non sottovalutare per l’uso futuro del prodotto.

Foto di copertina: felix guattari cyberpunk visto da starryai