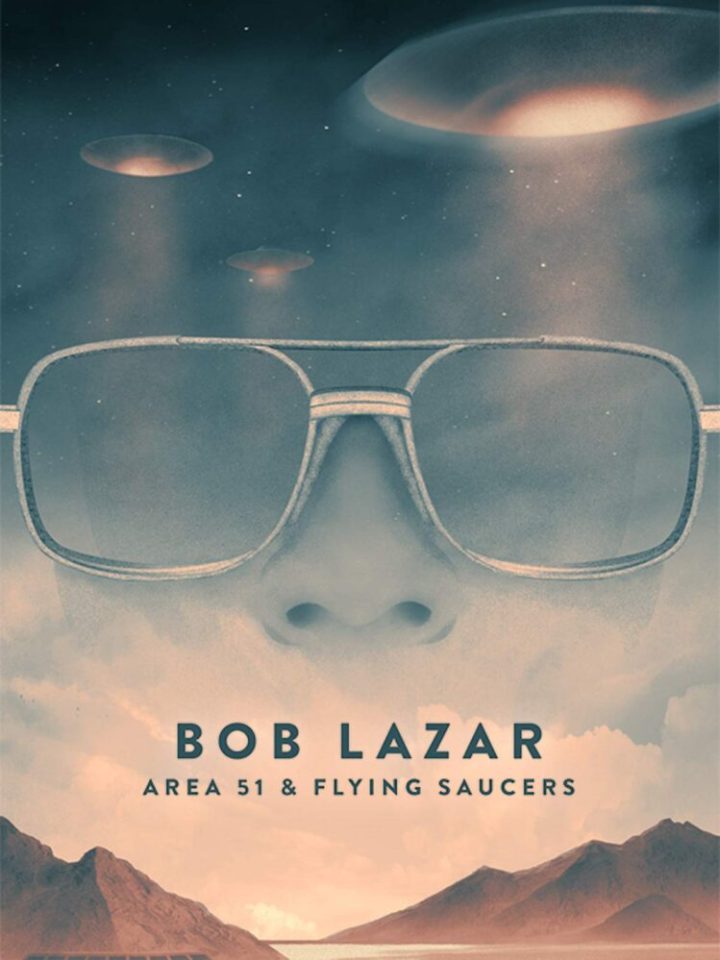

Si indaga su Bob Lazar, figura molto discussa nell’ambito ufologico: egli sostiene, fin dalla fine degli anni 80, di aver lavorato presso l’Area 51 al reverse engineering di una autentica astronave aliena.

In breve. Lazar afferma di aver visto astronavi aliene all’interno dell’Area 51, e di conoscere da molto tempo l’elemento 115. La ricerca dei suoi titoli di studio e del suo curriculum vitae, non sempre reperibili, mina la credibilità della storia. Un complotto, una macchinazione ricorsiva o che altro?

Extraordinary Beliefs è il nome della serie TV che accompagna l’episodio, in cui usualmente indagano su vari misteri, con un taglio ammiccante quanto funzionale al tipo di pubblico a cui si rivolgono. Nell’introduzione, ad esempio, la voce iniziale si interroga sul senso della vita, dell’esistenza e della formazione biologica di ciò che siamo. Subito dopo invita il pubblico a liberarsi di qualsiasi preconcetto, e a seguire l’incredibile storia che verrà raccontata.

Il contesto: UFO, Area 51 e tecnologie “aliene”

Le storie di UFO e di alieni sono da sempre al centro di controversie: esistono vari trend all’interno dell’ufologia, a cui si può dare credito o meno, e – al netto di trattazioni dell’argomento più o meno scientifiche o agiografiche – spesso la narrazione diventa puramente di impatto, sconfinando nei lidi dell’horror-fantascientifico (come avviene nei casi di avvistamenti o addirittura di presunti rapimenti da parte di alieni). Il documentario in questione, del resto, pone la questione con una certa prudenza, che nei fatti si traduce in un atteggiamento che non la mette troppo sul piano della credibilità – tant’è che premette la testimonianza dell’intervistatore (il celebre George Knapp) che lanciò per primo lo scoop con una prima intervista a Lazar, nel maggio 1989, che diede il via alle varie urban legend sull’Area 51. Il documentario affastella una serie di affermazioni e sembra più attento, nei fatti, allo storytelling che alla sostanza.

Che cos’è l’Area 51?

Area 51 è un nome che echeggia da tempo su svariati libri più o meno attendibili, annessi all’ufologia (senza contare i siti web che ne parlano in maniera soprattutto sensazionalistica). Si tratta di una struttura negli Stati Uniti di dimensioni territoriali paragonabili alla Sicilia, associata all’Aeronautica e situata nel deserto del Nevada . Zona da sempre borderline e poco pubblicizzata ufficialmente (almeno, fino a qualche tempo fa), ha finito per alimentare teorie del complotto ufologiche di ogni tipo, diventando un po’ l’equivalente del monte Kadath per generazioni di appassionati del settore. Un luogo affascinante, misterioso ed attrattivo sul quale, fino al 2013, non si sapeva nulla di ufficiale (al netto di libri e trattati sul web non sempre troppo rigorosi scientificamente, per usare un eufemismo). Solo da quell’anno in poi, per la cronaca, la CIA ha acconsentito a declassificare i documenti inerenti la zona. Nel 1947 il Roswell Daily Record pubblicò la notizia del ritrovamento di un UFO associandola all’Area 51, che si rivelò solo in seguito (metà anni 90) un sistema di rilevamento dei test nucleari effettuati dall’URSS. Nella realtà, l’Area 51 viene utilizzata soprattutto per vari esperimenti nell’ambito di tecnologie militari degli Stati Uniti.

Nove UFO presenti nell’area 51?

Veniamo introdotti nell’Area 51 mediante filmati d’epoca di fine anni 80: una zona in cui, si sospettava già all’epoca, venissero provate armi molto potenti, e si stesse provando addirittura a costruire un veicolo imitando una tecnologia aliena. Si procede con la prima intervista a Lazar, che si presenta non inquadrato chiaramente, e con lo pseudonimo Dennis, il quale parla con KLAS-TV e racconta di aver visto, durante il suo lavoro nell’Area 51, nove veicoli alieni che venivano, secondo lui, dettagliatamente analizzati. Il suo compito, nello specifico, era quello di provare a capire come alimentarli, in modo da rendere quella tecnologia riproducibile. Le affermazioni dell’uomo sono colossali, ed il giornalista Knapp (che vinse all’epoca un premio dalla United Press Internation per il suo lavoro) racconta di aver indagato sulla credibilità della storia. Nel farlo, ricostruisce un puzzle nel quale – a ben vedere – mancano dei pezzi: ad esempio, non risulterebbe alcun titolo di studio acclarato a Lazar, ed alcune aziende dove era stato dipendente hanno dichiarato di non conoscerlo. Nelle liste dei dipendenti di altre aziende, tuttavia, il suo nome risulta (senza un titolo di studio universario, evidentemente, era impossibile entrarci), e senza entrare ulteriormente nel dettaglio si evince che la sua figura potesse essere – quantomeno – quella un tecnico specializzato che aveva operato nell’ambito della fisica avanzata, senza chiarire se a livello junior, senior e via dicendo (come diremmo oggi). Il documentario spiega tali discrepanze in maniera alquanto blanda, sottintendendo la possibilità che possa essere stato vittima di una macchinazione e ribadendo più volte di credere implicitamente alla sua storia.

Bob Lazar e gli UFO

Bob Lazar, classe 1956, al centro della narrazione, afferma di aver lavorato per anni nell’Area 51 e che viene riferito da Wikipedia come “cospirazionista” o “sedicente fisico“. Stando allo scaltro storytelling presentato, Lazar avrebbe lavorato ad un progetto riservato presso il sito S-4, dall’atmosfera cupa e militaresca, neanche ci trovassimo dentro The running man di Stephen King (la trascrizione di un’intervista suggestiva è sopravvissuta sul web grazie ad archive.org). Alcune affermazioni in merito, tra cui quella di aver visto due persone lavorare su un autentico alieno, vengono pero’ smentite e ridimensionate.

Lazar avrebbe anche prelevato – in via non ufficiale – un campione dell’elemento 115, utilizzato secondo lui dai veicoli alieni per compiere viaggi interstellari, e finendo nei guai per averlo fatto (ritrovandosi varie forze di polizia ad ispezionargli casa). Nel documentario sentiamo molto le sue parole, ovviamente, supportate dal succitato Knapp, dalla moglie e dalla mamma di Lazar, a volerne evidentemente umanizzare la figura. Il tutto a voler suggerire – come è prassi per questo format, del resto – una sorta di “argomento” a supporto delle sue affermazioni.

Cosa cambia crederci o meno, oggi, in tempi pandemici ed imprevedibili come quelli che viviamo? Poco o nulla, penso, ma al tempo stesso la gente rimane incollata alla poltrona a vedere documentari del genere. E fermo restando che, ovviamente, non credere a Bob Lazar non significa essere scettici a prescindere verso l’esistenza di forme di vita extraterrestri, il documentario è certamente gradevole e ricco di suggestione. Certo è che, come in qualsiasi film di fiction, è bene fare affidamento sulle massime doti di sospensione dell’incredulità, prima di vederlo, anche perchè il target di pubblico è chiaramente incentrato sul mood “I want to believe” (parafrasando il titolo del film di Chris Carter del 2008 tratto dalla serie X-Files).

Bob Lazar: Area 51 and Flying Saucers è disponibile su Netflix per chiunque fosse interessato a guardalo. La suggestiva voce narrante, per inciso, del documentario (disponibile con sottotitoli in italiano) è di Mickey Rourke.