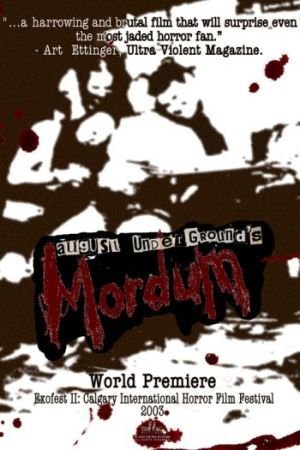

August underground’s Mordum è il secondo capitolo della serie di August underground e secondo alcuni è considerato il più inquietante della saga. Sì, perchè esiste una saga horror USA (distribuita dalla Toetag Pictures) di nome August underground che magnifica le gesta di un killer (interpretato dal regista Fred Vogel) di nome Peter, ponendo le basi ideali dal punto di vista narrativo per film successivi (altrettanto controversi) come The last horror movie, S&Man e l’elenco potrebbe continuare all’infinito.

Si presenta come un filmato amatoriale a tutti gli effetti, girato dai (finti) serial killer Peter Mountain, la fidanzata Crusty e il fratello Maggot. Sono i presupposti della famiglia perversa su cui si basa anche Non aprite quella porta, in effetti, e parte di quel mood sporco quanto amatoriale viene a ritrovarsi in questa sede. La prima sequenza è già emblematica: Peter si imbatte in Crusty che lo tradisce con Maggot, e scoppia una lite feroce. In seguito inizierà un delirio di omicidi e sadiche torture che non potrà che concludersi con una nichilistica conclusione.

La visione composta è volutamente compromessa da una telecamera traballante (si tratta di un finto snuff a tutti gli effetti, e anche uno dei più famosi e citati), dal fatto che il protagonista urla ossessivamente la parola fuck, ma è ancora più interessante notare come, visto oggi, un film del genere possa evocare un reality show di oggi particolarmente infimo e pieno di protagonisti isterici e/o urlanti, tanto da conferire al film (mai considerato esattamente nell’olimpo dei capolavori del genere, ovviamente) quantomeno dei tratti sociologicamente coerenti o più grotteschi di quando il film uscì.

Contestualizzando, era uno di quei film rivolti ad un certo pubblico “adulto e vaccinato”, che aveva visto almeno Cannibal Holocaust, e che cercava singolari strane emozioni da un horror, con lo spirito con cui (mi viene da scrivere) si fanno le ricerche più strane ogni notte su Pornhub. Un horror che si sforzava ad essere massimamente realistico, mostrando, senza filtro e senza evitare alcun dettaglio, protagonisti fuori di testa. Di più: August Underground Modrum era uno di quei film a cui devi credere per forza, nonostante sapessi del finto snuff, questo per dare un senso alla visione, e che rappresenta forse una delle esperienze più spaventose mai ingenerate da un film (almeno per l’epoca, siamo nel 2003).

Tra killer omofobi, atti autolesionisti e feticistiche perversioni sessuali di ogni genere, August Underground Modrum è un unicum che forse, oggi, non dovrebbe più vedere nessuno (non si avverte realmente la necessità di farlo, a ben vedere), e che dovrebbe rimanere lì, nascosto, nella collezione segreta dei filmati non raccontabili che in molti custodiscono su dischi rigidi criptati con su scritto (magari) “Backup vari”.

Ecco alcuni video correlati al film.