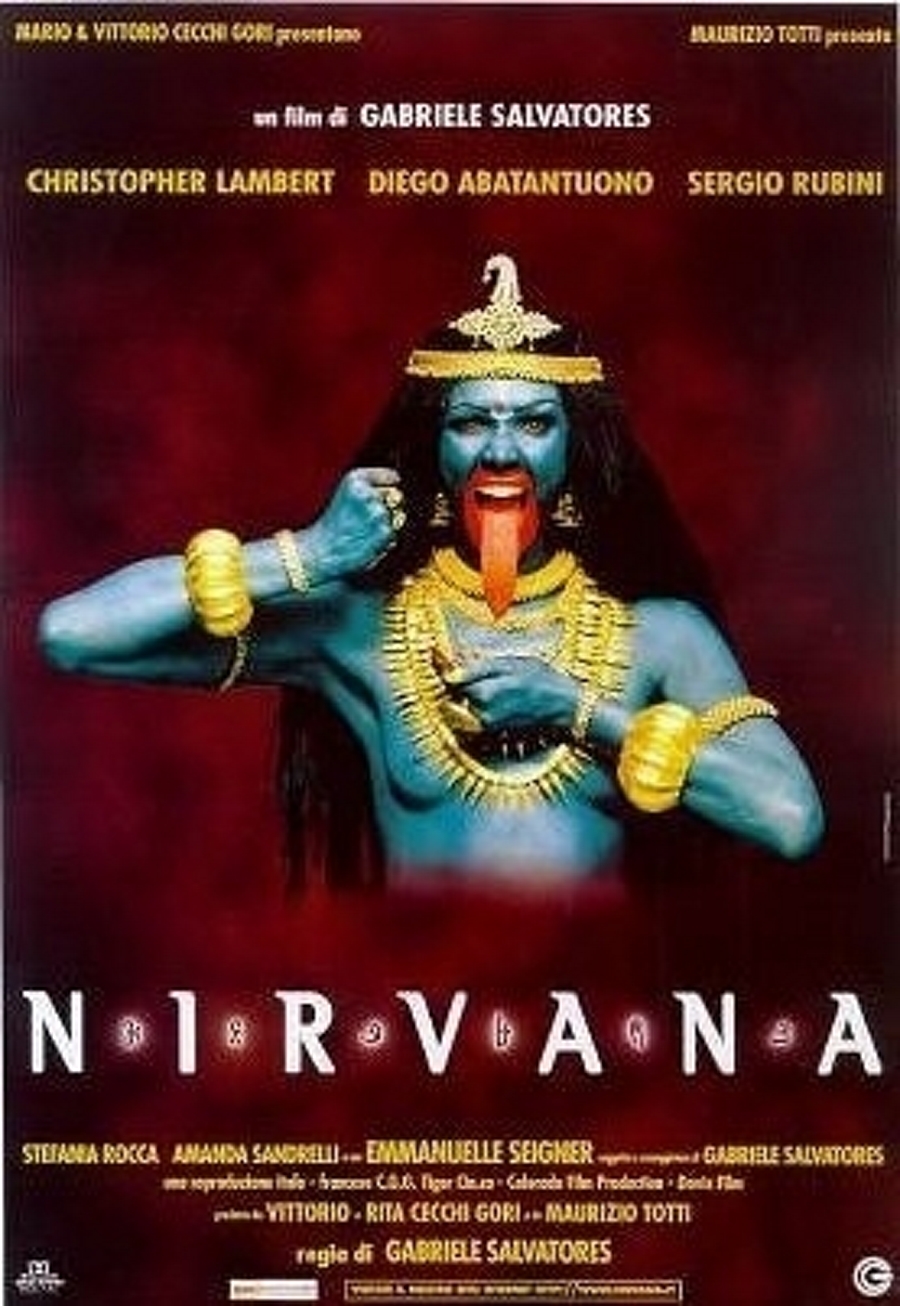

Zigoviaggiare è il neologismo / supercazzola che riassumeva, nelle intenzioni di Nanni Moretti nel film Aprile, l’atteggiamento perplesso del pubblico di cultura classico-analogica alle prese con le trovate del cinema di fantascienza. Un genere, la fantascienza, che in Italia è stato quasi sempre corsaro. Più di altri, più del thriller e dell’horror di sicuro, e meno male che Salvatores ha pensato di dirigere Nirvana.

Siamo nel bel mezzo degli anni Novanta.

Internet sta per diventare un mezzo di diffusione di massa, ma ancora non lo è diventato.

Gran parte delle persone non capisce cosa stia succedendo in quell’ambito.

I virus sono più popolari in forma biologica che in quella digitale, e forse è meglio così.

Abituato a scorpacciate di cinema d’autore de na vorta, il pubblico da cineforum non apprezza particolarmente la fantascienza, a meno che non si tratti di microfestival dedicati al tema. La considera astratta, incomprensibile, a volte scandalosa (da ricordare le reazioni violente a Crash di David Cronenberg, ad esempio: in UK il ministro Virginia Bottomley ne chiese la censura, Irene Bignardi parlò di “baracconata disonesta”, il comune di Napoli si attivò per vietarne la diffusione senza neanche averlo visto). Il personaggio di Moretti che cantilena ossessivamente i dialoghi futuristici del film ha probabilmente espresso – meglio di chiunque altro – la diffidenza dello spettatore nei confronti di certo cinema di sci-fi. Cinema non banale, simbolico, a volte sofferente di overload di significati, spesso e volentieri relegato alla nicchia dell’essai.

Del resto Strange days è una fantascienza cyberpunk, esattamente come quella di Nirvana – e azzardiamo pure a scrivere che il primo sembra quasi peggio del secondo. Una diffidenza che, per quello che vale, ha radici lontane, fa fatica a scomparire ancora oggi, ed è lungi dall’essere puro pregiudizio a priori: ci piacciono i mattoni d’epoca, Star Trek e Star Wars (spesso li confondiamo), amiamo ovviamente Dune, ci sono orde di fan di Nolan e la cosa essenziale della fantascienza “bella” è che ci sia la spettacolarizzazione delle ambientazioni.

Resta altresì sottinteso che un film non è valido / degno di nota se non si registrano i soliti nerd che hanno qualcosa da eccepire sulla credibilità di ciò che guardano. La forza di gravità è rispettata? Come ha fatto l’astronauta a stare senza casco? Ma le astronavi fanno davvero rumore nello spazio? Come se il cinema perdesse brutalmente il requisito di sospensione dell’incredulità giusto per uno dei generi che ne dovrebbero, in teoria, farne da capisaldo.

Hai mai jackato? Hai mai zigoviaggiato? No, mai. Ah, un cervello vergine… ti faremo cominciare bene! Sei proprio sicuro che vuoi essere collegato? Sì, lo voglio (Aprile, Nanni Moretti)

Nirvana di Gabriele Salvatores è una fantascienza che (al contrario di Strange Days, osiamo scrivere) avrebbe fatto divertire Nanni Moretti (come personaggio, s’intende), e che non avrebbe sfigurato come film di riferimento al posto del succitato. Non fosse altro che è uscito un anno prima (1997). Un unicum del genere che registrò incassi record al cinema: 15 miliardi di lire, secondo le stike di Wikipedia, cinque milioni di spettatori nonchè l’undicesimo incasso assoluto della stagione cinematografica 1996-97, se si pensa che all’epoca dominavano futuri cult quali INDEPENDENCE DAY, Il paziente inglese e Il ciclone. Un film che si trova ad essere qualcosa di molto diverso dal solito riassemblamento “per intenditori” sulla falsariga di Hardware – Metallo letale. Quella di Salvatores in Nirvana è una fantascienza solida, sostanzialmente per tutti, priva di fronzoli, con un uso accurato degli effetti speciali (e giusto qualche pecca interpretativo-narrativa).

Nirvana ha subito critiche per lo più immotivate negli anni, e per quanto non sia un film perfetto (la parte centrale sembra troppo diluita e poco incisiva), resta uno dei principali e più fondanti film italiani degli anni Novanta: dicevamo essere un unicum del genere, tanto più che è stato distribuito in un panorama dove il genere viene bistrattato e sono ben pochi a vantare primati del genere. A differenza di generi come l’horror, del resto, per i quali abbiamo avuto sempre autentici maestri (Argento, Bava, Avati, Fulci), la fantascienza italiana è stata relegata ad una dimensione più che altro di nicchia, da cine-fanta-festival, puramente imitativa, con quel moto d’orgoglio che solo un b movie può darti (ad esempio L’arrivo di Wang), avvezza storicamente all’imitazione del canone famoso (Alien 2 di Ciro Ippolito), frammista di quel benedetto, infallibile horror che (gira e volta) viene sempre sfruttato pur di fare cassa.

E dire che nel 1976 era uscito un piccolo capolavoro quale L’invenzione di Morel, in grado di inventare una nuova fantascienza italiana senza che ciò tuttavia abbia contribuito all’affermazione del genere (per chi non lo ricorda, l’invenzione in questione era una macchina in grado di registrare la realtà in forma olografica e proiettarla in loop nello spazio tridimensionale: l’illusione supremsa era che l’uomo potesse controllare, ripetere e rivevere le situazioni). Nirvana parla invece di un programmatore di videogame depresso per via di una donna che lo ha lasciato, e che sembra aver trasferito il mood esistenzialista anche al protagonista del videogioco a cui sta lavorando. Che un bel giorno bussa allo schermo e, meraviglia delle meraviglie, chiede cortesemente di essere cancellato dalla banca dati: non ne può più di vivere la routine di quel gioco.

Nel nostro cinema si fatica, a quanto sembra, ad accettare la fantascienza come genere dotato di spessore – o addirittura dignità: in questo va riconosciuto lo spirito precursore e innovativo di Salvatores nel girare questo film, facendosi peraltro aiutare da volti noti del cinema comico italiano, da Paolo Rossi “Joker” (!) a Bebo Storti. Opera di spessore e profetica, per quello che vale sottolinearlo: pura fantascienza concettuale con ambientazione alla Blade Runner e vari spunti tratti dai romanzi di William Gibson (un autore complesso e multisfaccettato, archetipo della fantascienza accelerazionista), senza contare che Nirvana anticipa qualcosa addirittura da Matrix (che a sua volta, nel gioco a ritroso delle ispirazioni, traeva spunto da Razzi amari: il fumetto cult di Disegni e Caviglia).

Forse – ipotizzo – non ci sono (ad oggi) autori nazionali di fantascienza che abbiano avuto un successo da prima serata al TG, al netto dei soliti noti (vengono in mente, in primis, Dino Buzzati e Valerio Evangelisti, ma dovremmo citarne molti altri): già in Italia si legge poco, e probabilmente questo non aiuta la diffusione di generi come questo. Tanto più che un film cyberpunk oggi non potrebbe più essere girato come questo, perchè sono cambiate molte cose e anche Terminator inizia a sembrare datato. Nirvana di Gabriele Salvatores si colloca in questa dimensione fantascientifica senza paura e senza tentennamenti, oltre che nel bel mezzo degli anni Novanta, quando (anche in Italia) aveva senso divagare sulla realtà virtuale, sugli abusi tecnologici, sulle storie di hacker e sui “possibilismi” tipo Matrix (della serie viviamo in un mondo reale o in una simulazione?).

Nirvana per il resto va gustato, apprezzato in ogni fotogramma, cogliendo i numerosi Easter Eggs presenti (Silvio Orlando in un ruolo davvero irresistibile, ad esempio). Fa probabilmente strano vedere Claudio Bisio nelle vesti di un personaggio gibsoniano (un tassista che ricorda molto da vicino quello di Hardware), ma vogliamo pensare che si tratti di semplice snobismo pensarla così e che, a conti fatti, non ci siano troppe differenze tra questa ed altri tipi di fantascienza mondiale. Di più: l’incursione hacker che vediamo nel finale avviene mediante un virus informatico, ma è di natura meditativa, quasi ascetica (il colpo di genio della trama, in effetti): come se violare un sistema digitale richiedesse una concentrazione superiore alla norma. Raggiungere il Nirvana, per l’appunto.

E non mancano le perle di cui il film è cosparso: i cameo vari nei personaggi più fantasiosi e grotteschi, l’aspetto sentimentale ben dosato e mai abusato, la trovata della backdoor nascosta nell’armadio del videogame, che un personaggio vorrebbe sfruttare come via di fuga – il tema è stato già trattato in Mediterraneo in forma “analogica” – mentre un altro arriva a rifiutare l’idea, mostrando che alla questione della senzienza degli avatar andrebbe affiancata l’idea che essi non fanno che imitare i nostri comportamenti (o quelli di chi li ha programmati). Non si può nemmeno dire che gli effetti speciali siano di basso livello o che si tratti di un bmovie, perchè l’uso delle tecnologie è adeguato all’epoca e sostanzialmente coerente. Si potrebbe al limite avere qualcosa da eccepire sulle interpretazioni, soprattutto quella di Lambert che in alcune sequenze sembra poco amalgamato alla storia. La ragione del suo sembrare “estraneo” sta probabilmente nel fatto che recitò in inglese e fu l’unico a farlo, per poi essere doppiato in seguito.

A Salvatores del resto bastano quindici minuti dall’inizio del film per mettere le cose in chiaro: Christopher Lambert / Jimi è un programmatore di videogiochi che vive in una casa superaccessoriata (smart home, diremmo oggi), mentre Diego Abantuono / Solo è il protagonista del suo gioco più recente. Come in eXistenZ di David Cronenberg (che sarebbe uscito due anni dopo), il videogame è indistinguibile dalla realtà. È tanto realistico da sembrare il mondo in cui viviamo, con il rischio di rendere blanda la distinzione tra i due – oltre che scatenare crisi esistenzialiste nei personaggi del gioco stesso (come se l’avatar di un gioco di calcio sentisse realmente dolore in seguito ad un fallo durante una partita). Jimi sta cercando una donna della quale possiede solo un’immagine/video digitale, mentre Solo desidera semplicemente essere cancellato dal gioco, al fine di evadere da una routine che trova insopportabile.

Ovviamente il titolo Nirvana fa riferimento – oltre alla band di Kurt Cobain – al noto concetto religioso e filosofico, utilizzato da religioni come il buddismo e l’induismo, per descrivere la pace mentale, corporea e dell’anima che si può raggiungere una volta che tutti i desideri (da sempre fonte di sofferenza) sono scomparsi. Forse quello che desidera Solo (ma anche Jimi), sempre più soli e disorientati all’interno di un videogioco/realtà di cui non hanno mai scelto di far parte.

Come nelle migliori opere di William Gibson, c’è la figura di un hacker che prova a violare un sistema informatico per trarne vantaggi, o magari scongiurare il peggio per l’umanità. Non sembra un azzardo pensare che Nirvana, scritto da Salvatores assieme a Pino Cacucci e Gloria Corica, sia stato ispirato dalla Trilogia dello Sprawl, a cominciare dall’ambientazione cyberpunk a finire ai dettagli tipicamente gibsoniani (uso di tecnologie frammisto a quello di droghe, hacker contrapposti ai programmatori delle multinazionali, riferimenti continui al mondo giapponese, ambientazione periferica e degradata e così via). Niente male, insomma, se si considera la rarità della circostanza (il cinema cyberpunk è un sottogenere delle fantascienza, in voga quasi esclusivamente negli anni Novanta), e che sia un film italiano lascia il segno. Un cinema evocativo, profetico, accattivante, coinvolgente, e che è stato pure accusato di semplicismo nella trama – un assurdo, se si pensa che il limite più grosso di questo tipo di film risiede proprio nell’eccessiva stratificazione della narrazione (è un limite tipicamente gibsoniano, peraltro).

Le tematiche di Nirvana sono molto attuali oggi: si parla di ricordi impiantati all’interno di banche dati, persone che vivono ricordi di altri (tema anche questo archetipico), di intelligenze artificiali potenzialmente aggressive, di vite che si ripetono come in un videogame, del quale uno dei personaggi assume consapevolezza della propria esistenza. E c’è l’ambientazione italiana, con tantissimi attori caratteristi (da Bebo Storti a Paolo Rossi), in un ruolo abbastanza insolito e gradevole rispetto alla media. Il viaggio conclusivo di Jimi nel mondo virtuale per manomettere il sistema è epocale soprattutto perchè la regia ha reso in modo perfetto il senso della sua battaglia tecnologica (che è prima di tutto mentale, poi fisica). Non c’era tutto quello che offrono le tecnologie oggi, ma molte cose sono state effettivamente ben previste (il metaverso, la realtà aumentata, le intelligenze artificiali manipolative, l’uso di internet come una droga che è un leitmotiv gibsoniano puro).

E per fortuna a nessuno è venuto in mente di far dire ai personaggi termini avanguardistici come jackato e zigoviaggiato (per i soliti pignoli è bene ricordare che il termine originale di Strange Days era filoviaggiato). Perchè il pregio principale di questo sottovalutato (e ingiustamente maltrattato) film di Salvatores sta proprio nel suo mantenersi in equilibrio tra narrazione e azione, tra misticismo e simbolismo, senza mai eccedere nell’uno o nell’altro. E per una fantascienza cyberpunk è sicuramente qualcosa di essenziale.

Con buona pace di chi, ancora oggi, non riesce proprio a stare dentro questo tipo di film, e che potrebbe ripartire da qui per riconciliarsi con quelle tematiche e (se possibile) riflettere sulle nuove tecnologie.

Cast

- Christopher Lambert nel ruolo di Jimi Dini

- Sergio Rubini nel ruolo di Joystick

- Diego Abatantuono nel ruolo di Solo

- Stefania Rocca nel ruolo di Naima

- Emmanuelle Seigner nel ruolo di Lisa

- Amanda Sandrelli nel ruolo di Maria

- Claudio Bisio nel ruolo di Red Rover

- Gigio Alberti nel ruolo di Dr. Ratzenberger

- Antonio Catania nel ruolo di Venditore di Paranoia

- Ugo Conti nel ruolo di Turista Siciliano

- Leonardo Gajo nel ruolo di Gaz-Gaz

- Silvio Orlando nel ruolo di Receptionist Indiano

- Paolo Rossi nel ruolo di Joker

- Baskaran Pillai nel ruolo di Il Guru

- Bebo Storti nel ruolo di Uomo in meditazione

- Alessandro Cremona nel ruolo di Poliziotto