Un film che ci porta alla scoperta delle antiche cerimonie giapponesi di preparazione dei defunti, il “Nokanshi”

Una pellicola che ha diviso critica e spettatori in due opposte fazioni. La prima che lo considera un capolavoro cinematografico che tocca il cuore, con tutti gli ingredienti giusti: bellezza, musica, morte e abbandono. E la seconda che lo ritiene sopravvalutato. Se le uniche due certezze nella vita sono la morte e le tasse, allora Departures, di Yojiro Takita, film vincitore dell’Oscar 2008 come miglior pellicola straniera, è una certezza fondamentale, arricchita di profondo e macabro umorismo.

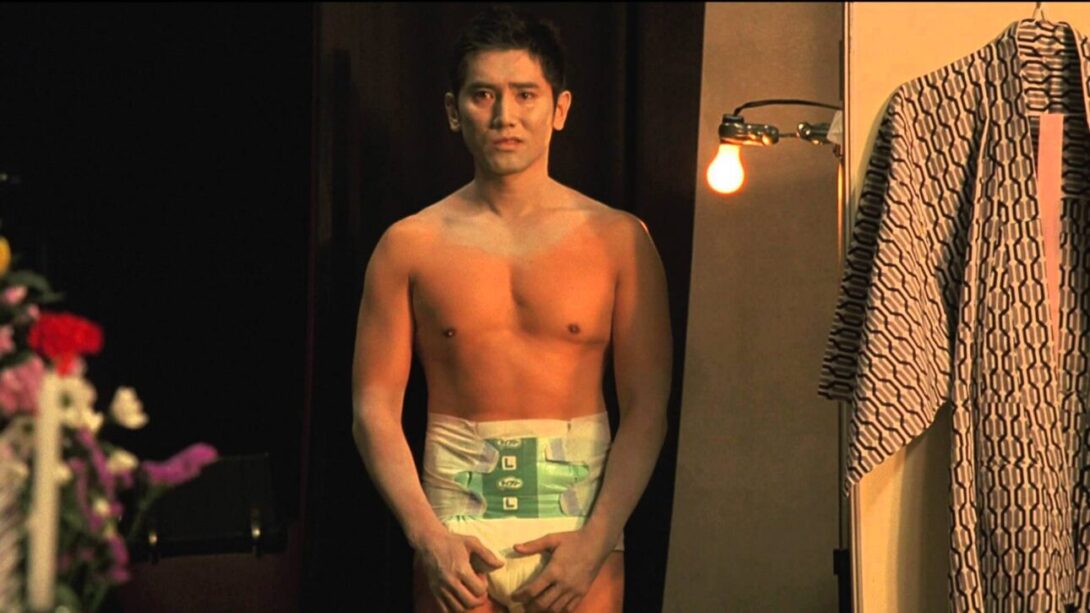

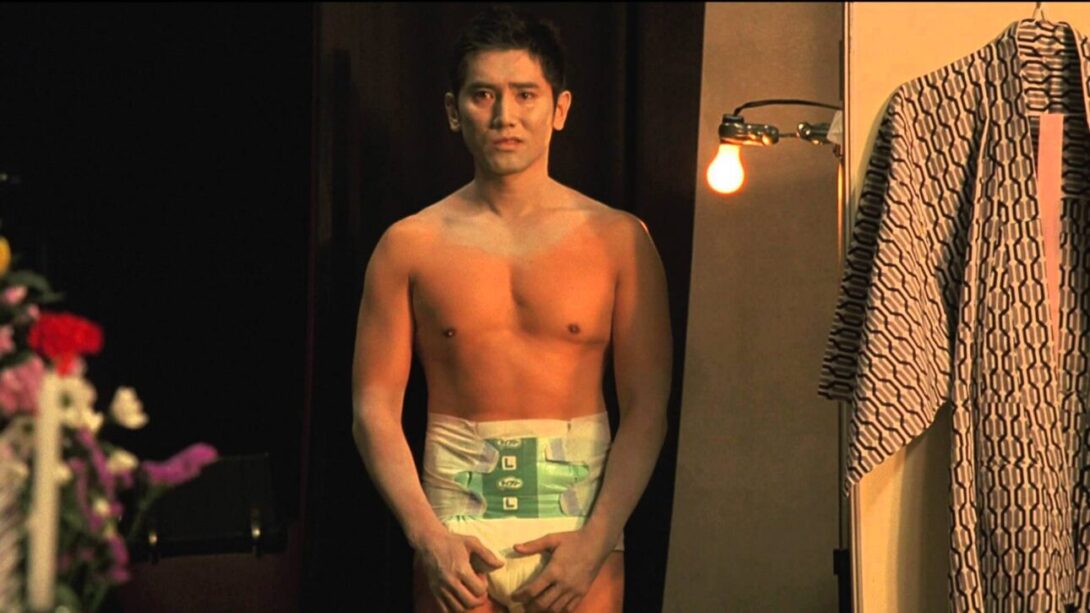

Al centro della vicenda c’è Daigo (interpretato da Masahiro Motoki) giovane violoncellista costretto a lasciare il suo agognato lavoro in un’orchestra sinfonica di Tokyo, che viene sciolta per mancanza di fondi. Distrutto e deluso ammette, con riluttanza, a sua moglie, Mika (Ryoko Hisosue), di essere sprofondato nei debiti per l’acquisto del suo violoncello. Senza vedere all’orizzonte nessun’altra via d’uscita vende lo strumento, e torna alla sua sonnolenta città natale, nella casa che gli ha lasciato la defunta madre.

Mika accoglie con gioia questo grande cambiamento nelle loro vite. È affascinata dalle storie e dai ricordi che la vecchia casa contiene. Soprattutto cerca di capire i motivi che si celano dietro all’allontanamento del padre di Daigo, che ha lasciato la famiglia quando lui aveva solo sei anni. Abbandono che lo ha profondamente turbato. Alla ricerca di una nuova carriera, Daigo risponde a un annuncio intitolato “Departures” (partenze), pensando si tratti del settore viaggi – in effetti lo è, ma si riferisce soltanto all’ultimo viaggio! ;-) Al momento del colloquio realizza, invece, che l’annuncio ha un errore di stampa: avrebbe dovuto trattarsi di “The Departed” (defunto).

Il proprietario della società, Sasaki (Tsutomu Yamazaki – già presente in The Funeral di Juzo Itami), un uomo di poche parole, è un artista maestro del “nokanshi”, cerimoniale funebre tipico giapponese. Attratto da un lauto stipendio e costretto dalla necessità, fa buon viso alle difficoltà iniziali e – pur inizialmente inorridito dalla realtà del suo lavoro – decide di accettare. Vergognandosi della sua nuova posizione, lo tiene segreto a moglie ed amici, fino al momento in cui Yamashita (Tetta Sugimoto), uno dei suoi amici d’infanzia, lo scopre e comincia ad evitarlo, stigmatizzandolo come a volerlo declassare ad un livello sociale inferiore. Anche Mika lo umilia e gli chiede di dimettersi perché lo trova “impuro”; vuole che abbia un lavoro “normale“, affermazione alla quale lui risponde “la morte è normale”.

In questo passaggio è evidente la sostanziale differenza di concezione della morte, tra occidente ed oriente. Se fosse in occidente nessuno ci presterebbe particolare attenzione, e tutto si risolverebbe con una “toccatina” apotropaica e qualche battuta usurata. In Giappone, invece, la cosa ha ben altro senso: il rituale funebre, il legame con i morti, il tessere intorno a loro una specie di seconda vita con la cerimonia del “nokanshi”, è parte integrante e forte di quella cultura (da vedere, per esempio, la bellissima sequenza di Vivere di Kurosawa).

Dopo il primo momento di rifiuto e disgusto, quasi una paura di contaminazione che forse ci detta anche l’istinto di sopravvivenza, che vuole allontanare il più possibile il contatto con la morte, Daigo comprenderà non solo l’importanza della compassione, ma anche quanto sia sottile la linea che separa vita e morte, anzi quanto facilmente si possa annullare la divisione per arrivare a capire che sono complementari: due facce della stessa medaglia. Emblematica in tal senso è la scena dei due salmoni che risalgono a fatica il fiume sfidando la corrente contraria, mentre uno, morto, ridiscende. Daigo si domanda il perché di tanto sforzo solo per andare a morire, e l’anziano che gli è accanto risponde che i salmoni vogliono morire laddove sono nati. Ogni cosa finisce dove è iniziata: Daigo diventerà un abile tanato-esteta.

L’accurato cerimoniale inizia con la pulizia-purificazione del cadavere (senza che chi assiste veda anche un solo lembo di pelle), per prepararlo a iniziare il suo nuovo percorso, e proseguire riportando la bellezza della vita nei volti sfigurati dalla morte: come un ultimo gesto d’amore sia verso i defunti, che così manterranno la loro bellezza per sempre, ma soprattutto per coloro che li avevano amati, che potranno mantenere il ricordo di com’erano in vita i loro cari. Per completare il viaggio alla ricerca di se stesso e dell’armonia a Daigo manca un ultimo passaggio, quello della riconciliazione con il padre che lo aveva abbandonato da piccolo, e contro il quale mantiene il forte rancore di chi si sente rifiutato.

Tra le scene ricorrenti c’è quella di Daigo bambino che suona il violoncello in riva al fiume, e dello scambio di due sassi tra padre e figlio, con la promessa, poi non mantenuta, che ce ne sarebbe stato uno ogni anno. Il significato di questo scambio di sassi resterà indelebile nella sua memoria, a differenza del volto di suo padre, che pur sforzandosi Daigo non riuscirà a ricordare.

Ed è qui che appare evidente che Departures è anche un bell’esempio di come possa evolvere il complesso paterno. Questo spiega, a sua moglie mentre le porge un sasso:

“Nell’antichità, quando gli uomini non avevano la scrittura, per comunicare cercavano un sasso la cui forma esprimesse i loro sentimenti e lo inviavano ad un’altra persona. Chi lo riceveva, dalla sensazione al tatto e dal peso capiva i sentimenti di chi lo aveva inviato. Un sasso liscio, per esempio, per comunicare serenità d’animo e felicità. Uno ruvido e spigoloso trasmetteva preoccupazione per l’altro”.

Era questo che gli aveva spiegato suo padre: e quel sasso avvolto nello spartito e conservato con il violoncello era il sasso parlante che lui gli aveva dato.

Daigo è arrabbiato: “Il fatto era che ci saremmo scambiati un sasso parlante ogni anno, alla fine, solo quella volta. Che idiota!”. Mentre ascolta la musica preferita del padre ha quel sasso tra le mani, ci giocherella, non riesce a staccarsene. L’energia è tutta lì, sia per odiare, ma anche per una specie di speciale attrazione che lo fa stare lì, su questa sua parte non risolta. “Mia madre mi ha allevato completamente da sola” dice Daigo. “Mio padre non è altro che un verme. Gestiva un piccolo caffè, ma poi è fuggito con la cameriera ed è scomparso: un padre inesistente.” Alla domanda “chissà cosa farà ora” lui risponde: “sarà già morto da tanto tempo” – “Se tu lo rincontrassi?” – “Lo picchierei”. Daigo racconta la sua ferita, ed i suoi commenti sul padre sono carichi di rabbia. La signora del bagno pubblico, vecchia amica di sua madre, confida alla moglie di Daigo:”Quando i suoi si sono separati, davanti alla sua mamma lui non ha mai pianto, mai, neanche una volta. Ma quando veniva qua ed era solo, piangeva, vedevo le sue spalle ossute scuotersi per i singhiozzi.”

Un dolore vissuto da solo, non condiviso, che ha scavato nel profondo e si è incistato chissà dove. Una ferita alimentata negli anni non solo dalla perdita del padre, ma anche dal dolore vissuto dalla madre. È tutto fermo lì. Fino al momento dell’incontro con il padre defunto. Quello che all’inizio era una negazione, diventa una possibilità. Arrivato a cospetto del cadavere di suo padre, un pescatore gli rivela aspetti di quell’uomo a lui sconosciuto. Un uomo che è arrivato da solo, ed è sempre stato solo.

“Non so da dove venisse. Era comparso in città un giorno. Era solo. Qua al porto si è sempre dato un gran da fare… era taciturno… era difficile strappargli una parola.”

Daigo si interroga:

“Che significato avrà mai avuto la vita di quest’uomo? Ha vissuto per più di settant’anni, e quello che lascia è una scatola di cartone”.

All’arrivo degli addetti delle pompe funebri, che approcciano il defunto con i loro modi frettolosi e irrispettosi, si infastidisce e li ferma. Decide di preparare lui la salma.

E qui l’incontro.

Quei gesti di accudimento lo portano a scoprire, che suo padre è morto stringendo tra le mani il sasso che lui, bambino, gli aveva dato tanti anni prima. E qui si sciolgono tutte quelle emozioni rimaste congelate per anni, scendono le lacrime, cautamente, con pudore, Daigo finalmente sente il dolore di tutto quello che è mancato, a lui e a quest’uomo che ha appena incontrato. Pian piano il volto del padre si ricompone anche nel suo ricordo. Adesso che ha rincontrato suo padre, potrà anche lui essere padre.

Questa pellicola, è innegabile, ha una sua originalità e una gradevolezza che viene da una piacevole mistura di umorismo e malinconia, soprattutto nelle prime scene. Nei primi piani del viso di Daigo, nelle sue smorfie, nei suoi continui spiazzamenti rispetto agli eventi della vita, nella ricostruzione puntuale del rito del “nokanshi”, nei tipici paesaggi nipponici (ciliegi fioriti che contrastano cime innevate, e l’immancabile monte Fuji).

Si tratta di un’opera ben diretta, senza dubbio in grado di coinvolgere e commuovere lo spettatore. L’impianto narrativo studiato da Kundo Koyama, autore della sceneggiatura, segue perfettamente i dettami classici di scrittura: il percorso di crescita morale e di maturazione del protagonista procede attraverso un’ininterrotta sequela di ostacoli da superare.

Unica pecca di questa pellicola: il netto contrasto tra incipit convincente e finale riscattato da un pathos in grado di coinvolgere anche i cuori più pietrificati, e un lungo segmento centrale eccessivamente statico, che inceppa il marchingegno narrativo e poi frana nella lunga digressione musicale che vorrebbe segnalare al pubblico lo scorrere del tempo. Per quanto la componente antropologica e sociale a cui fa riferimento sia intrisa fin nei minimi dettagli di cultura giapponese, Departures potrebbe definirsi un film hollywoodiano, nella sua perfetta parabola umana di caduta e rinascita, nonché di accettazione della propria memoria e della propria storia.

Qualcuno ha addirittura definito questo film “politicamente scorretto”, perché osa parlare della morte in una società che tenta in ogni modo di allontanarla dall’orizzonte umano. Uno scandalo, in un mondo alla ricerca della ricetta dell’eterna giovinezza. Per questo è stata coraggiosa la scelta dei giurati dell’Academy Awards di premiare Departures con l’Oscar come miglior film straniero, avendo in lizza pellicole importanti come “La classe” (Palma d’oro a Cannes) e “Valzer con Bashir” (Golden globe).

Coraggiosa anche la decisione di Takita di girare un film in cui la vera protagonista fosse la morte. Takita, regista che non definirei indimenticabile, con questo film sforna la sua creatura migliore, la più compatta ed evocativa. Affronta l’estrema nemica da un punto di vista originale, mettendo sul piatto della bilancia un carico di emozioni con le quali diventa veramente arduo non empatizzare, un perfetto equilibrio di tragedia compassionevole e umorismo grottesco molto ben raffigurato e sapientemente gestito.

Un film sulla morte che riconcilia con la vita e con il ricordo dei propri cari che non ci sono più. È a loro che va l’ultimo pensiero, con le parole del regista Yojiro Takita:

“è destino di tutti accompagnare qualcuno, è destino di tutti essere accompagnati”

Il funerale in Giappone

Le usanze funebri giapponesi variano molto da regione a regione, anche se alcuni aspetti sono standard in tutto il paese. Il 91% dei funerali giapponesi viene celebrato secondo la tradizione buddista.

Subito dopo la morte, i parenti inumidiscono le labbra del defunto con acqua. Quando si verifica un decesso, i santuari all’interno delle abitazioni giapponesi vengono chiusi e coperti con carta bianca, per tenere lontani gli spiriti impuri. Talvolta viene posto un pugnale sul petto del defunto per scacciare gli spiriti maligni.

Vengono posti anche un kimono bianco tradizionale, una fascia bianca con un triangolo al centro, sandali e soldi per pagare il pedaggio attraverso il fiume dei tre inferni, come vuole la tradizione buddista.

Il corpo viene sistemato davanti all’altare di famiglia, mentre il parente più prossimo veglia accanto ad esso, fino al momento della sepoltura, senza lasciarlo mai da solo. Gli ospiti che giungono alla veglia per offrire le loro condoglianze lasciano una busta speciale avvolta da un nastro bianco e nero, contenente soldi: l’importo varia a seconda del grado di parentela dell’ospite e viene indicato all’esterno della busta, poi si avvicinano al feretro, suonano il campanello dell’altare e pregano.

Una tavoletta di legno con inciso il nome del defunto viene posta sull’altare o davanti ad esso: si tratta del nome postumo assegnato dal sacerdote. Il nome postumo, o kaimyo, è un nome diverso da quello che la persona ha avuto in vita, e che si suppone aiuti ad evitare che il defunto ritorni ogni volta che viene pronunciato il suo nome. La lunghezza del nome dipende anche dalla durata della vita della persona, o più comunemente, dall’entità della donazione dei parenti al tempio: non è raro che alcuni templi facciano pressione sulle famiglie per l’acquisto di un nome più costoso. Le salme vengono cremate.

I membri della famiglia assistono mentre la bara procede verso il fuoco e attendono che venga comunicata l’ora per andare a ritirare i resti. La famiglia torna poi a casa facendo un percorso modificato, per evitare che lo spirito del defunto segua la famiglia verso casa. Al momento stabilito, ad ognuno dei membri viene dato un set di bacchette per raccogliere i resti e posizionarli nell’urna. L’addetto di solito indica quali sono i pezzi importanti da raccogliere. Le ossa dei piedi vengono raccolte per prime, per ultime quelle della testa, questo per garantire che il defunto non sia a testa in giù nell’urna.

Questa operazione viene effettuata contemporaneamente da tutti i membri della famiglia; questa usanza spiega il perché, quando due persone prendono un pezzo di cibo allo stesso tempo con le bacchette, esse tendano a ritrarsi immediatamente, in quanto ciò avviene unicamente per porre i resti di un defunto nell’urna.

Titolo originale: Okuribito – (おくりびと)

Traduzione letterale: “Persona che accompagna alla partenza”

Genere: drammatico, psicologico

Paese: Giappone

Durata: 130 minuti

Anno di uscita: 2008

Tratto: storia originale, ma liberamente ispirata dal libro “Coffinman: The Journal of a Buddhist Mortician” di Shinmon Aoki

Regista: Yojiro Takita

Sceneggiatura: Kundo Koyama

Musiche: Joe Hisaishi