Un tornado in Ohio uccide numerose persone e le rispettive famiglie: quella che si vede è la storia dei sopravvissuti.

In breve. Ispirato all’idea di girare un film su dei ragazzini sopravvissuti ad un terremoto, si basa su un’atmosfera post-apocalittica ineditamente di provincia: dopo un tornado, una piccola comunità prova a ricostruire le proprie esistenze sulle macerie. Ma che riescano davvero a farlo, è tutto da vedere.

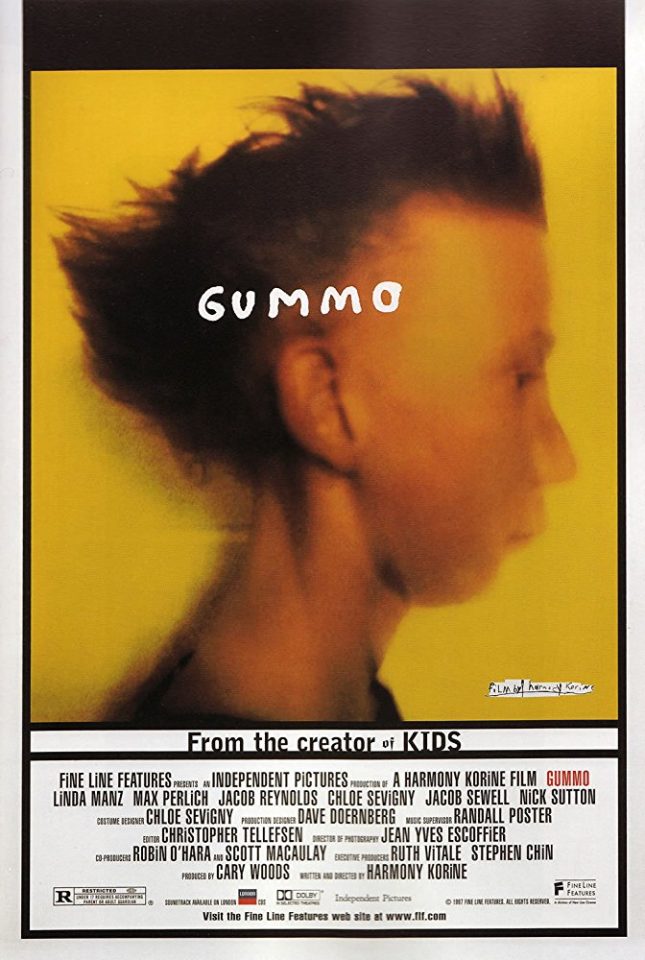

Opera prima di Harmony Korine (già noto per Kids), qui regista ed autore della sceneggiatura, Gummo racconta a suon di death-black metal le solitarie ed alienanti vite dei sopravvissuti ad un tornando in Ohio, ridotto ad un deserto di degrado, noia, spazzatura, nichilismo e perversione. La trama racconta, in modo frammentato, la crudele vita a cui sono costretti i vari ragazzini protagonisti, in particolare due: il cinico Tummler (nomen omen: significa “agitatore” o ribelle in lingua Yiddish) ed il mite Solomon (Jacob Reynolds, che compare pure sulla locandina ed è diventato noto per questo personaggio).

Girato in soli 20 giorni con un budget di poco più di un milione di dollari, peraltro da un cast di attori non professionisti in larga prevalenza (solo cinque avevano in minimo di esperienza), si ispira apparentemente ai fatti realmente accaduti a nell’Ohio (Xenia) nella metà degli anni ’70, sfruttando parecchie luci fluorescenti che servono a conferire un particolare feeling ossessivo, a tratti giallastro e con parvenza di snuff in molte sequenze.

Una narrazione che procede sulla falsariga del flusso di coscienza, ereditando qualche meccanismo narrativo da Slacker (uscito 6 anni prima) e ponendosi quasi come una sua rielaborazione degradata. Se nel film di Linklater, infatti, il ritmo era concatenato ad un susseguirsi di eventi continui (quantomeno nello spazio), mentre il montaggio rivestiva un ruolo secondario, in quello di Korine esce fuori una componente più spezzettata e frenetica, ancora più realistica e cruda – tanto da far pensare ad un mockumentary (falso documentario).

Gummo è anche decisamente grottesco a partire dai passatempi e dalle movenze dei singoli personaggi, tanto goffi quanto – spesso di puro ripiego – inutilmente crudeli. Uno scenario che evoca il post-apocalittico, almeno come scenario, dotandolo di una parvenza di pesante realismo, tanto da far sospettare allo spettatore che addirittura le morti degli animali siano snuff (nonostante le apparenze a nessun animale, come dichiarato il regista, è stato davvero fatto del male in questo film). Come se non bastasse, molte sequenze sono tanto sconnesse da apparire surreali ed illogiche, con personaggi che vivono in un proprio, rispettivo micro-mondo in cui è quasi impossibile rapportarsi con gli altri in modo socialmente normale. Neanche fossimo all’interno di un teatro di strada dell’assurdo, insomma, ed il soggetto non fosse stato concepito da Beckett o, meglio ancora, da Bernhard. Gran lavoro è stato fatto su questo frangente, ed anche se visto oggi per la prima volta Gummo rimane un film indimenticabile, di quelli che turbano e fanno sentire sporchi pur esercitando una chiara funzione catartica (se non vi piacciono i paroloni: guardarlo può essere, a suo modo, rigenerante per lo spirito).

Decisamente marcata, e non poteva essere diversamente, la componente horror di Gummo, certo non legata al folklore, allo splatter o ai classici villain-tritacarne bensì, in modo decisivo, all’orrore insito nell’animo umano: tanto più che si tratta di personaggi dai tratti primordiali, quasi elementari, spesso al limite della follia, in grado comunque di fare più di una considerazione straziante o esistenzialista. Nella sequenza forse più incisiva e spaventosa della pellicola, ad esempio, assistiamo al monologo davanti allo specchio di Tummler (un suicidio simulato), seguito da una sorta di rituale satanico, intermezzato da un anonimo che si incide a sangue il logo della band thrash metal Slayer.

Caro mondo, sono confuso dalle oscure elucubrazioni del mio cervello. Ho cercato… ho cercato in tutti i modi di farcela in questo schifoso mondo, ma credo che il primo errore sia stato quello di nascere. Non ho nessun senso di colpa per il mio suicidio. Ho provato… alla vostra maniera, ho sempre lavorato fin da quando avevo 13 anni. Lavorare per vivere non è mai stato un problema per me. Il problema è che sono circondato dall’oscurità. È buio! È buio! È buio! Ora mi punto la pistola alla testa e sparo.

Una narrazione in cui non si risparmia qualche considerazione sensata (La vita è bellissima, davvero: lo è. Piena di bellezza e di illusioni. La vita è grandiosa), sarcastica (…senza la vita saresti morto) o caratterizzata da una rassegnata ironia di fondo (Conoscevo un ragazzo dislessico, ma era anche strabico: così è venuto fuori bene, tutto sommato). L’ironia corrosiva del regista, peraltro, è abbastanza chiara sia dalla conclusione (la ragazza in disgrazia convinta di essere madre di un bambolotto, e che canta sconnessamente “Gesù mi ama“) che dalla geniale comparsata dei due ragazzini africani, che fingono di raccogliere fondi per curare il cancro e progettano come spenderli: “Ehi, stiamo facendo un mucchio di soldi. Non è meglio che andare a scuola? Così ci compriamo gli insegnanti e non dobbiamo più andare a scuola. Ci compriamo pure la gente? Sì, ci compriamo tutti. Avremo un sacco di amici, e se ci rompiamo ci compriamo degli amici nuovi. Tutti quelli che vogliamo: diventeremo ricchi. E ci compreremo anche delle belle donne“. Menzione particolare per la figura del ragazzo vestito da coniglio (Jacob Sewell), un simbolo che si presta a varie interpretazioni (finge di farsi cacciare da due coetanei vestiti da cowboy, e si indugia sulla sua morte apparente per diversi fotogrammi), salvo poi liberare inaspettatamente la propria sessualità nella sequenza in piscina con le due ragazze bionde. Musica di sottofondo: Crying di Roy Orbinson, che dopo tutto questo bel black metal è un contraltare liberatorio e profondamente originale: un film coi contro-fiocchi, ammesso che sia lecito ed opportuno fargli un complimento del genere.

Di fatto, Korine lascia parlare parecchio i suoi personaggi, senza degenerare in masturbazioni mentali intellettualoidi: a volte in forma di dialoghi auto-conclusivi e connotati da humour nero, ma anche nella forma di monologhi concepiti come deliranti risposte ad un’immaginaria intervista – e qui interviene una componente introspettiva, caratterizzata da riprese di tipo amatoriale, veri e propri filmini in 16mm alternati con riprese tradizionali.

Lo sai cosa faccio domani?

Cosa?

Vado in un manicomio.

In un manicomio?

Mi troverò una bella pazza furiosa.

Non c’è speranza di redenzione per i protagonisti, peraltro, tanto da nullificare il mantra conclusivo di Slacker (“Ma più il dolore aumenta, piu’ questo istinto per la vita in qualche modo si riafferma.“) e rendere Gummo (che nello slang è usato per per riferirsi ad individui, generalmente razzisti, concepiti da un incesto) un film indipendente dai tratti molto cupi, privo di compromessi con il “grande pubblico” (ma mai pesante o vuotamente “di nicchia”) e, per quanto suoni stereotipato leggerlo: un film per pochi ma buoni, come davvero pochissimi sono stati realizzati.