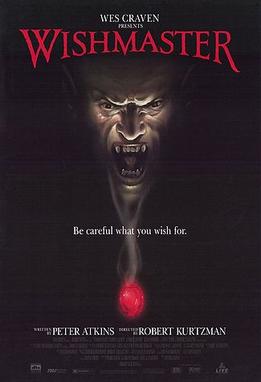

1127: in Persia viene evocato un demone jinn, in grado di esaudire tre desideri a chi lo evoca per poi, finalmente, avere il dominio del mondo. Fermato per tempo da un sacerdote dell’epoca, viene rinchiuso in una gemma rossa. La stessa che, secoli dopo, verrà trovata accidentamente dalla protagonista…

In breve. Horror di marchio USA sulla base di modelli particolarmente consolidati e di successo qualche anno prima (su tutti, Hellraiser). Ci sarebbero tutti gli ingredienti del film perfetto, soprattutto a livello visuale, se non fosse per un finale vagamente didascalico e qualche crepa nello script.

Alla regia del primo Wishmasher troviamo Robert Kurtzman, molto a proprio agio con gli effetti speciali – che infatti vengono sfoggiati fin da subito – oltre ad avere una considerevole esperienza con il mood dell’horror. Ha lavorato, ad esempio, a Misery non deve morire, La casa 2 e Nightmare 5. Wishmaster, primo film di una saga di discreto successo prolungatasi fino al 2002, è anche una delle sue rare occasioni di poter lavorare alla regia, con un soggetto di Peter Atkins che si ispira alla demonologia classica, ovvero la figura del jinn. Nella tradizione, infatti, i jinn si fanno risalire all’epoca pre-musulmana, e sono entità malvage simili ai goblin o al “genio” reso popolare da Le mille e una notte, tant’è che nel film si esplicita ironicamente che il tutto non ha nulla a che vedere con Robin Williams (che nel cartone animato Aladdin, targato 1992, aveva dato la propria voce al Genio della lampada). Del resto è assodato che la tradizione favolistica abbia preservato soltanto gli aspetti rassicuranti del “genio”, rendendolo simile all’ironica figura disneyana che abbiamo conosciuto anche in Italia ai tempi, ed occultandone la natura tradizionale che lo rendeva, di fatto, più simile ad un beffardo demone.

Il jinn di Wishmaster è molto più fedele alla tradizione – per quanto ciò avvenga in una azzardata chiave splatter – e sì, esaudisce ogni desiderio, ma lo fa spesso e volenieri a svantaggio della vittima, spesso raggirandola come avviene con la commessa trasformata in un manichino per assecondare la sua volontà di rimanere giovane & bella a vita. Il demone protagonista di questo horror alquanto scenografico, ricchissimo di splatter e compatto, è un muta-forma che si nutre dei desideri espressi dai malcapitati che incontra, fino ad assumere la parvenza di un uomo d’affari, potente ed affabulatore, che vorrebbe chiudere il cerchio per dominare il mondo. Alla malvagia creatura si opporrà Alexandra, protagonista classica di questo sottogenere dell’orrore, personaggio discretamente caratterizzato quanto vagamente fiacco per certi aspetti.

I jinn rappresentano una sorta di demone sempre esistito, vagamente lovecraftiano, scaltro e imprevedibile nell’esaudire i desideri altrui e sempre mirato ad accrescere il proprio potere. Desideri che, inciso, ricadono in due casistiche fondamentali: vanità (soldi, bellezza) o addirittura la morte di qualcun altro, un po’ come avveniva anche in Death Note. Desideriamo spesso le peggiori nefandezze contro i nostri nemici, la vita lunga, la ricchetta o la bellezza eterna – salvo poi pentircene, rimanere travolti dal senso di colpa, ingannati e via dicendo. L’analisi psicologica è un po’ didascalica nei toni, ma sostanzialmente regge e non appesantisce la narrazione.

Il personaggio più emblematico in tal senso è peraltro proprio Alexandra (Tammy Lauren), alle prese con un passato traumatico (ha perso i propri genitori in un incendio, riuscendo a salvare solo la sorella) e per cui il contatto con il jinn, evocato accidentalmente, si prefigura come un autentico incubo ad occhi aperti, a intermittenza.

C’è anche da dire che, nonostante la scenaggiatura sia quasi perfetta, è presente qualche piccola forzatura, tra cui il fatto che il jinn non sembra poter fare nulla che non sia espressione di volontà altrui, per quanto poi – in alcuni momenti – sembri allegramente contravvenire alla regola, senza troppe spiegazioni. D’altro canto, ed è l’unica critica sostanziale che sento di poter muovere al film, Alexandra è un po’ troppo sul mood “risolutore made-in-USA”, ed affronta il demone in modo un po’ troppo gradasso (leggasi: poco credibile), un po’ come nella gloriosa tradizione dei film d’azione / horror niente male quanto un pochino grezzi nei modi (non è un azzardo pensare a Giorni contati, a mio avviso, per capire a cosa mi riferisco).

La tagline “attento a ciò che desideri” con cui venne lanciato Wishmaster nel 1997, dal canto suo, è altamente suggestiva e sembra essere perfettamente in linea con questo spirito, che cavalca l’horror psicologico spesso e volentieri ma che, alla prova dei fatti, è un terrore più d’azione che mentale. Molte trovate sono davvero originali, su tutte la scena del party che diventa una mattanza e soprattutto le statue degli dei dimenticati che si animano ed iniziano ad uccidere. È l’horror inventato da Clive Barker, in fondo (Hellraiser), in cui creature infernali si innestano nel mondo moderno senza troppi complimenti, con la semplice e cruda finalità di infliggere sofferenza all’uomo, e qualche scampo di horror surrealista davvero suggestivo (Alexandra intrappolata nella gemma, la sorella dentro un quadro). Una metafora visiva dei mali del mondo che, col tempo, è stata sempre meno utilizzata dai registi, se si pensa che gli horror fantasy sono sempre meno sfruttati e popolari: varrebbe la pena, forse, dare uno sguardo anche a Jeepers Creepers, sempre sulla falsariga di Wishmaster, anche perchè il creeper protagonista è davvero molto simile al genio che si aggira in questo film.

È anche il caso di citare la massiccia e insistita presenza di effetti speciali, uno splatter all’ennesima potenza che rende la visione alquanto spettacolare e suggestivo al netto, forse, di una conclusione della storia vagamente semplicistica e forzosamente rassicurante quanto necessaria nella misura in cui il jinn dovrà materializzarsi nuovamente negli altri tre film della serie. Nel finale, peraltro, Alexandra opta per un desiderio che possa annullare la circostanza originaria che ha scatenato il demone, eliminando così la dimensione temporale in cui si era trovata; su questo si sarebbe potuta sviluppare qualche sottotrama interessante (tipo il colpo di genio che aveva fatto concepire, ad esempio, L’armata delle tenebre), ma si opta per la soluzione più semplice – una sola linea temporale, un solo universo pensabile, una unica dimensione. E non finisce qui: nella dimensione “ripulita” da Alexandra il jinn non solo non si manifesta, ma lei decide di concedersi all’amico che aveva in precedenza friendzonato. Happy ending e tutti a casa, insomma, in cui vediamo la vittima di un trauma che decide di lasciare spazio a sentimenti repressi, come se il pericolo scampato fosse liberatorio a prescindere, in qualche modo.

Siamo lontani dalla tradizione nichilista dei vari Nightmare, forse l’ispirazione più palese per la creazione del demone (Wes Craven peraltro lavorò alla produzione, in questo film), e c’è da riconoscere che se il jinn non è mai diventato iconico come Freddy Krueger, un motivo deve pur esserci. Rimane un’eco potente che si ispira alla serie Ai confini della realtà / The twilight zone, in cui certi episodi assumevano una valenza didattico-didascalica, e c’era una certa compatezza narrativa priva di fronzoli, al netto di personaggi non sempre convincenti al 100%. Wishmaster si avvale della partecipazioni di volti noti dell’horror e della fantascienza, a partire da Robert Englund a finire con Tony Todd, Kane Hodder e George Buck Flower, e anche Tom Savini ha avuto una parte attiva nella creazione degli effetti speciali.