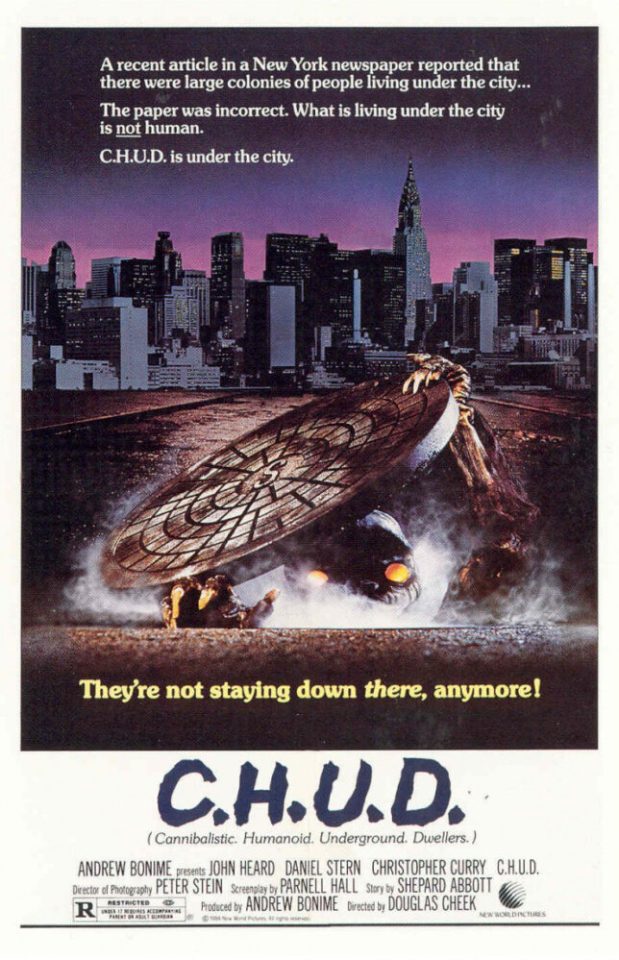

Nella città di New York si verificano ripetute scomparse di persone di ogni estrazione sociale: il capitano di polizia indaga sul caso, scoprendo progressivamente una incredibile verità.

In breve. Poco noto in Italia, probabilmente, ma rientra nelle chicche del genere completamente da non perdere. Per intenditori del genere anni ’80, e per pochi altri.

Chi si nasconde nei bassofondi delle fogne di New York? Secondo una diffusa leggenda urbana, con un fondo di verità, dei coccodrilli o dei caimani: la versione più popolare di questa storia impone che siano grandi, grossi, affamati e albini, per via della manca di luce solare. I coccodrilli nel sistema fognario di NY sono una delle urban legend più potenti mai raccontate, ed in questo film di Douglas Cheek si respira, fin da subito, aria di urban legend. Solo che non si tratta di rettili, in questo caso, bensì di creature umanoidi dagli occhi luminosi, che sembrano cibarsi degli esseri umani e che, secondo una certa opinione pubblica, non sarebbero altri se non i barboni che affollano le strade. Col tempo, un fotografo ed un poliziotto scopriranno la verità.

Le creature hanno il potere di chiudere il cielo…

C.H.U.D. – che è un acronimo che fa riferimento sia a “Cannibalistic Humanoid Underground Dweller” che a “Contamination Hazard Urban Disposal” – parte col botto, senza preamboli nè orpelli narrativi: un campo lungo su una strada desolata, con una donna che porta in giro il proprio cane. Da un tombino fuoriesce uno strano fumo; la donna si avvicina un po’ troppo e, neanche a dirlo, viene trascinata in basso da una creatura misteriosa. La dimensione è quella del classico horror anni 80 che tutti conosciamo, del resto a metà anni 80 l’horror era così: diretto, immediato, senza complimenti. Un film che, peraltro, presenta anche una certa importanza come cult, tant’è che in tempi recenti è stato apertamente citato come ispirazione per US di Jordan Peele.

Nel film si intrecciano più storie parallele, dimensione atipica per un horror del genere che, in genere, ne racconta quasi sempre una, focalizzandosi su al massimo un paio di protagonisti o di villain. I personaggi minacciosi della storia sono volutamente indefiniti, ma si intuisce senza neanche troppo sforzo che vivono nelle fognature e ogni tanto si affacciano per cibarsi di qualche essere umano. I vari personaggi saranno successivamente destinati ad incontrarsi nel seguito, mentre la trama introduce il sospetto che dietro le sparizioni possa esserci un complotto del governo americano.