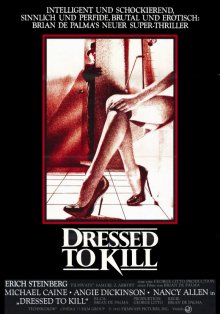

Un killer uccide una donna dentro un ascensore: unica testimone del delitto, una prostituta che si trovava casualmente sul posto…

In breve. Ottimo thriller di De Palma ispiratissimo ai lavori di Dario Argento, ma a questi livelli è quasi impossibile capire “chi” si sia ispirato a “cosa”: la trilogia argentiana era già uscita da un pezzo, Tenebre sarebbe venuto fuori solo due anni dopo. Un film, per toni e contenuti, decisamente iconico degli anni 80, uno dei migliori del genere.

Sul finire degli anni 70 Brian De Palma scrisse una sceneggiatura basata su “Cruising” (che significa “trovare partner sessuali casualmente“), un articolo del giornalista Gerald Walker incentrato sulla figura di un serial killer che sceglieva vittime omosessuali. Non riuscendone ad ottenere i diritti, lo script passò al regista William Friedkin che lo diresse nello stesso anno proprio con quel titolo, mentre alcune influenze di quella storia finirono in “Vestito per uccidere“.

Thriller forte, dai toni erotici marcati (anche se visto oggi, probabilmente, non fa lo stesso effetto) e caratterizzato da una vena tipicamente argentiana: ci sono il killer in impermeabile, il testimone chiave minacciato, il poliziotto-macchietta, l’assassinio in ascensore. Molto di questo film è chiaramente ispirato a Profondo Rosso (uscito cinque anni prima), con la differenza che i suoi toni sono molto più incentrati sulla componente erotica e sulle sue ambiguità, piuttosto che sull’atmosfera malsana. Molteplici riferimenti della storia, e a livello stilistico, rimandano al Fulci de Una lucertola con la pelle di donna, ma anche a Perchè quelle strane gocce di sangue sul corpo di Jennifer? di Carmineo.

La figura dell’assassino, un “uomo imprigionato nel corpo di una donna“, è una sorta di Norman Bates in forma più esasperata, anch’esso decisamente iconico. Il suo modus operandi prevede semplicemente l’uso di un rasoio, lo stesso che avremmo rivisto infinite volte nel seguito, quantomeno fino alle fantasiose trovate di Saw. A livello stilistico De Palma si ispira ad Hitchcock, specie in certe sequenze “virtuosistiche”: quella in ascensore (col suo indimenticabile gioco di riflessi nello specchio), la sequenza finale nella penombra (mix perfetto di erotismo e tensione), ma soprattutto quella dei due amanti occasionali al museo Metropolitan di New York, che dura ben 9 minuti. Dopo interminabili silenzi, il tutto culmina in un sesso che in Vestito per uccidere perde qualsiasi valenza liberatoria: è puro nichilismo. Il killer, in questo senso, è una sorta di giustiziere-moralista che, come si vedrà, vive per primo dei pesanti conflitti di personalità.

La narrazione di “Vestito per uccidere” intriga nella sua semplicità: De Palma dirige un ottimo giallo (diremmo quasi all’italiana, se non fosse per l’ambientazione puramente U.S.A.) rinunciando a profili psicologici troppo complessi, dettagli rivelatori improbabili e finali ridicoli. Questo serve a mantenere credibile il livello della storia senza stroncarne l’efficacia e, soprattutto, senza esagerare con l’exploitation: l’unica sequenza davvero brutale, in effetti, è proprio l’assassinio di quella che sembrava la protagonista, mentre resta anche impressa una megalopoli spaventosa nella sua indifferenza (una rappresentazione che ricorda, per certi versi, quella vista in vari polizieschi tipo Ispettore Callaghan: il caso Scorpio è tuo).

De Palma, regista ed autore del soggetto, crea di fatto l’equivalente di un thriller erotico all’italiana, un esperimento che riesce e lascia il segno ancora oggi. In “Vestito per uccidere” si respira un’atmosfera puramente ottantiana a cominciare dagli interpreti scelti: un dottore ambiguo, un poliziotto sbrigativo, una prostituta che si rivelerà la vera chiave di volta. In particolare è quest’ultima (interpretata da Nancy Allen, all’epoca moglie del regista) a caratterizzare “Vestito per uccidere” dal punto di vista narrativo e visuale: lontana duecento miglia dalla parte mascolina che l’ha resa più celebre (era l’agente Anne Lewis di Robocop), qui sprigiona la propria sensualità con classe e sicurezza. La “strana coppia” che il suo personaggio crea con il figlio adolescente di Kate Miller, nerd della prima ora deciso a scovare l’identità dell’assassino, rimane impressa nella memoria dello spettatore e colpisce per la sua carica di umanità.

Come già nei film più espliciti di Argento, anche De Palma venne accusato di aver calcato troppo la mano (più che sulla violenza, ridotta all’essenziale) su sessismo ed erotismo: del resto il film si apre (e si chiude) in un’atmosfera onirica che, probabilmente, non è stata capita da molti. Una sorta di incubo erotico diventato di culto a cui Fulci ed Argento, a dirla tutta, erano già arrivati quasi dieci anni prima. “Vestito per uccidere” è uno dei migliori thriller del periodo a livello mainstream, e merita una visione ancora oggi.