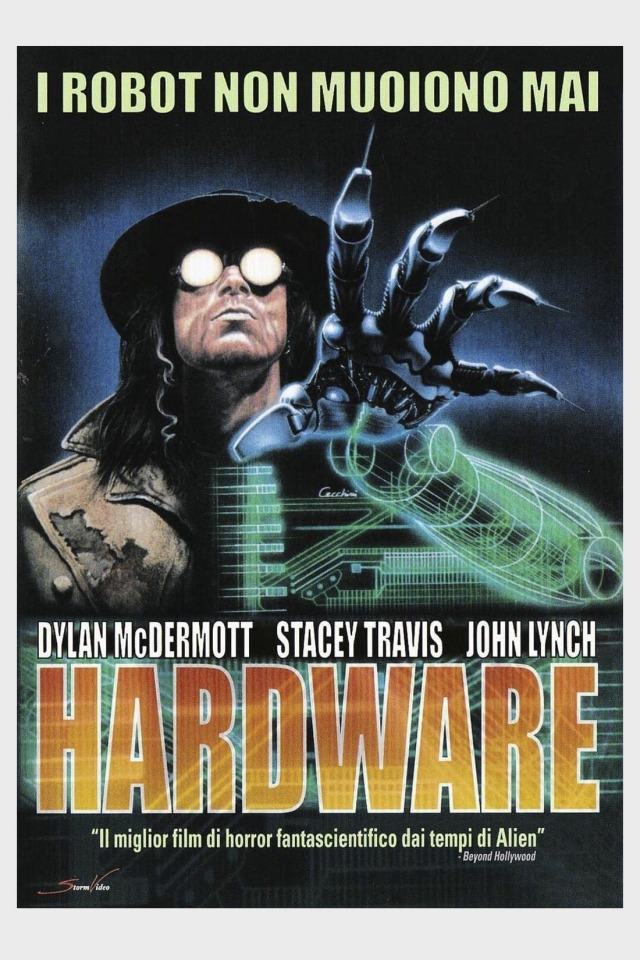

Regia: Richard Stanley

Sceneggiatura: Steve MacManus, Kevin O’Neill, Richard Stanley

Cast: Dylan McDermott, Stacey Travis, John Lynch

Anno: 1990

La terrà tremerà, e le masse avranno fame; ogni genere di dolore vi attende. Nessuna carne sarà risparmiata.

Personaggi di Hardware

Come previsto la legge sul controllo delle nascite è stata approvata, ed entrerà in vigore dal primo dell’anno.

Moses è il protagonista, piuttosto atipico, di questa storia: per quanto non abbia nulla di apparentemente diverso dal protagonista maschile che vediamo in media dentro quasi ogni film, mostra alcuni lati oscuri della propria personalità. Inevitabile: il mondo è corrotto, cambiato, irreversibilmente inquinato, cinico, insopportabile, e non si poteva non includere un qualche contagio emotivo. Possiede una mano meccanica, una protesi che gli è stata impiantata a causa di un incidente e che riesce a muovere autonomamente.

Lo spirito più cyberpunk del film è probabilmente espresso (al netto delle sequenze di combattimento uomo -macchina, che sono comunque numerose, molto scure come tonalità e quasi sempre cruente) dalla scena della doccia con Jill, in cui viene esibito chiaramente il dettaglio della protesi dell’arto destro, innestato per sempre nel suo organismo. Shades è la controparte di Moses, abbastanza sulla falsariga di un personaggio puramente gibsoniano (ha una dipendenza da allucinogeni) e ne rappresenta una sorta di co-protagonista.

Jill è un’artista creativa e indipendente, che lavora su particolari sculture meccaniche guidata da un’idea singolare: usare ferraglia trovata in giro per il mondo e farle assumere forme organiche, più vicine possibili a quelle degli esseri viventi. Che la meccanica fatta di ferraglia riciclata possa costituire una forma umana, o quantomeno biologica, è il sogno più profondo dell’era in cui è ambientato il film, ammesso ovviamente che i confini tra i due non siano nel frattempo diventati labili. Il personaggio esprime per tutto il film creatività e sensualità in eguale misura, facendone sfoggio in diverse occasioni. È un personaggio significativo anche perchè, in un momento specifico del film, afferma di non volere figli, ergendosi come anti-eroina indipendente e suscitando il fastidio di Moses.

Lincoln è il vicino di casa di Jill, cinico e maschilista, ossessionato dalla donna al punto di aver installato un telescopio a infrarossi in casa per spiarla: vede tutto, è un panottico umano in piena regola e si spingerà ad andare più volte a casa sua. Per quanto possa sembrare un personaggio secondario è, in effetti, uno dei più carichi di significato del film, in quanto rappresenta lo spettatore, il suo guardare per definizione, che sarà punito da un Super Io meccanizzato e implacabile nel modo più atroce. È il simbolo di ciò che i social network, per certi versi, sono diventati per noi oggi: pura ossessione voyeur regolamentata dalla tecnocrazia.

Il misterioso Nomade è, ancora una volta, un personaggio simbolico: si nutre della situazione contingente, vaga nel deserto a caccia di frammenti di androidi da rivendere sul mercato e guadagnarci. Rappresenta probabilmente l’istanza più ambientale del film, se vogliamo, in quanto è causa della storia, la apre e la chiude agendo da autentico mastro burattinaio. Viene interpretato dal cantante dei Fields of the Nephilim, Carl McCoy .

Mark 13: forma bio-meccanica auto-indipendente dotata di intelligenza artificiale

Trama

È Natale a New York, ed è ora di ricongiungersi con amici e parenti: l’unico dettaglio è che ci troviamo in un prossimo futuro, l’America è diventata un gigantesco deserto e la civiltà è quasi regressa allo stato primordiale. In un mondo contaminato dalle scorie nucleari, dal disastro climatico e da una politica sempre più cinica e indifferente, si muovono vari personaggi: un misterioso nomade a caccia di pezzi di robot da rivendere al mercato nero, un viaggiatore dotato di una protesi meccanica (una mano fatta di metallo), una scultrice che crea lavori su commissione sfruttando ferraglia di seconda mano, un proto-hacker che scopre che alcuni dei pezzi di androide che possiede sono, in realtà, armi militari avanzate. Stiamo parlando di Hardware di Richard Stanley, fantascienza d’epoca datata 1990: una fantascienza che deve parecchio all’horror, e che dall’horror prende ispirazione per le ambientazioni, il mood ed il ritmo generale (Stanley è fan dichiarato di Dario Argento, e racconta di essersi ispirato ai suoi film della prima era, oltre che a Deliria di Michele Soavi). Non mancano le suggestioni legate agli innesti metallici nei corpi umani, cosa che può avvenire in senso sia benevolo che malevolo: tali suggestioni sembrano pesantamente condizionate da alcune sequenze di Tetsuo, uscito nelle sale qualche mese prima di Hardware.

Hardware che non è, peraltro, uno dei film di fantascienza più noti al mondo, ma rientra a pieno titolo (e nel miglior senso possibile) nel panorama dei b-movie: le tematiche che tratta sono ancora attualissime, vivide, per quanto si possa parlare di una singolare retro-fantascienza, che deve parecchio al thriller/horror a livello di forma. I temi che tocca sono tipici della sci-fi più di concetto, le allegorie sono numerose ma non si tratta neanche della fantascienza filosofico-saggistica alla Cronenberg, per intenderci. Il tema del film è quello della rinascita, vista in modo originale attraverso gli “occhi”, la “percezione sensoriale” digitalizzata di un androide costruito segretamente come arma militare, che viene inavvertitamente riassemblato per poi rinascere, auto-alimentarsi, rigenerarsi e auto-ripararsi. È l’epitomo della tecnologia che non muore mai, è la macchina che non sente dolore, esegue freddamente il proprio compito, con esito inevitabilmente positivo: sia che si tratti di salvare una vita umana con la chirurgia robotizzata che, al contrario, di uccidere gelidamente un essere umano. È la macchina che – quando finalmente si spegne – induce il nostro sollievo, per quanto non possa aver razionalmente provato dolore nel morire.

Il cuore della trama ruota attorno all’androide, inizialmente scambiato per un semplice addetto alla manutenzione, che si rivela essere il feroce MARK 13 da combattimento. Un androide che si trova in casa della vittima e che si “sveglia” dal torpore per ricominciare ad uccidere: incredibile come quella che era soltanto una suggestione d’epoca possa tramutarsi, oggi, quasi in una minaccia concreta. Nei tempi di Alexa e dei robot avanzati della Boston Dynamics, questo ed altro. Il riferimento al Vangelo di Marco è il tocco di tecno-misticismo del film, il quale assume un significato profetico e, ancora una volta, allegorico: “La terra tremerà e le masse avranno fame; questi dolori vi aspettano, e nessuna carne sarà risparmiata.” è un chiaro riferimento all’intreccio, alla più classica delle profezie autoavveranti: il mondo è allo sbando, ma questo solo perchè siamo stati noi a volerlo.

Hardware è una gemma avvenieristica novantiana, un unicum assoluto al netto di un doppiaggio italiano forse un po’ grossolano, ma che resta di culto anche perchè il regista non esita a esporre le proprie riflessioni, soprattutto nella parte conclusiva del film, dove MARK 13 diventa una metafora del potere oppressivo, del potere che manipola l’opinione pubblica e sacralizza l’idea di utilizzare gli automi per il controllo delle masse. L’idea alla base del film, peraltro, presuppone un’invasione di androidi finanziati dal governo su larga scala per ridurre la presenza umana e porre un limite alla sovrappopolazione mondiale, all’epoca una delle più grandi preoccupazioni che l’intreccio ha contaminato, neanche a dirlo, con le paure appena vissute da Guerra Fredda. Estremizzando, si potrebbe immaginare un mondo a venire interamente presenziato dalle macchine, in cui l’uomo possiede un ruolo sempre più marginale e che realizza la filosofia accelerazionista formulata in particolare da Nick Land, nella sua accezione più apocalittica. Come al solito, la fantascienza di ieri è diventata neanche troppo difficilmente l’eventuale ipotesi di complotto di domani.

MARK 13 è, dal canto suo, un androide quasi più feroce di Terminator, subdolo e imprevedibile, un insetto letale che ti ritrovi in casa e non riesci a mandare via, e sei ancora più terrorizzato dall’idea di ucciderlo a tua volta. Hardware esprime l’eterna lotta uomo-macchina con spirito pioneristico e coraggioso, e facendo ricorso a scene quasi sempre nella semi oscurità, scelta che ha reso cult l’opera e, per dirla tutta, abbastanza insopportabile per alcuni spettatori. Una lotta che, come sappiamo, continua implicitamente fino ad oggi, e che abbiamo probabilmente interiorizzato da allora.

La TV del futuro

In Hardware – Metallo letale troviamo un mondo contaminato dalle radiazioni, per cui le trasmissioni del futuro si sono adeguate all’andazzo: telegiornali che annunciano la morte di centinaia di persone come se nulla fosse, si vedono pubblicità kitsch di carne non radioattiva e predicatori religiosi che si augurano pubblicamente di poter schiacciare tutti gli hippie e i beatnik. Ancora una volta, profezia del passato che si auto-avvera nel presente, nella realtà in cui viviamo, col virtuale del film che è diventato in gran parte realtà. La rielaborazione mediatica fatta da Stanley vede tra gli altri Iggy Pop che interpreta un grottesco speaker radiofonico che ironizza cinicamente sulla sorte sciagurata del genere umano.

Da un punto di vista tecnologico, questa fantascienza di inizio anni Novanta presenta varie primizie tecnologie: si lavora ancora con i circuiti in voga fino agli anni Ottanta, ma si prevedevano sia le videochiamate che la vera e propria domotica, ovvero elettrodomestici programmabili dall’uomo. Per certi versi MARK 13 assume quasi la valenza di un elettrodomestico “impazzito” perchè ritenuto innocentemente tale. L’interpretazione della sua crudeltà innata, a mio parere, non va intesa in senso letterale, semplicistico ed esternalizzante: non è la macchina che si ribella all’uomo, bensì è l’uomo ad averne sottovalutato la portata.

Le macchine non hanno alcuna fantasia, eseguono schemi fissi.

Il telescopio

Hardware potrebbe tranquillamente definirsi un film retro-futurista: questo per via del curioso connubio tra tecnologie elettro-meccaniche e scenari futuribili, i quali oggi appaiono più minacciosi che mai. Questo perchè la rovina del mondo è stata determinata dalla siccità che ha reso mezzo mondo un deserto, dal cambiamento climatico che ha costretto i tassisti della città a dotarsi di barche, da una guerra nucleare che ha contaminato radioattivamente la terra: sono le preoccupazioni che viviamo ogni giorni, inesorabili, a cui assistiamo spesso inermi, deprivati dell’idea di una qualsiasi reazione.

Il voyeurismo di Hardware

La società di Hardware non è solo degradata, oscura e post-apocalittica: è anche una società in cui guardare è un piacere feticistico che sostituisce, in molti casi, il contatto fisico interpersonale. Le radiazioni rendono i contatti tra estranei poco consigliabili (lo vediamo quando Jill accoglie sss inizialmente con diffidenza, sottoponendolo a scansione), per cui guardare con un telescopio come fa il personaggio di sss evoca due aspetti: quello legato al voyeurismo e al cybersesso, naturalmente, ma anche ad una forma di stalking della vittima, che qui viene “profetizzato” nel momento in cui il vicino guardone bussa al videocitofono di Jill mostrando solo un occhio, dopo essersi eccitato a spiarla nell’intimità.

Sono aspetti, peraltro, destinato ad auto-avverarsi ancora nel nostro presente: le webcam che subiscono attacchi informatici e diventano strumenti per spiarci nell’intimità, il sesso a distanza offerto dalle sex worker nel periodo della pandemia, la minimizzazione mediatica della complessità delle problematiche politiche, sociali e ambientali in nome della divina audience (che oggi rivive sulla pelle di ognuno, rendendoci narcisisti sui social network).

Interpretazione e spiegazione del film

Non sembra casuale, a questo punto, che il Super Io robotico (figurativamente rappresentato dall’androide MARK 13 programmato per sterminare il genere umano, iniettandolo un veleno che uccide all’istante) faccia giustizia sull’Es perverso e corrotto del voyeur, mentre l’Io di Jill assiste inerme alla macabra esecuzione. È la rivalsa simbolica della tecnocrazia sul genere umano, ormai sregolata ad ogni latitudine (da quella politica a quella sociale e sessuale), e si erge a spaventoso monito sulle nostre esistenze fino ad oggi. Possiamo – e dovremmo – accettare il progresso tecnologico, perchè opporsi significa ignorare gli aspetti positivi e più progressisti, concedendoci tragicamente in pasto alla macchina.

Al tempo stesso, poi, non possiamo ignorare le profezie macabre di Stanley, costruendo un mondo nuovo in cui l’umano abbia il proprio posto nel mondo senza mai cedere agli istinti egoistici di dominio sull’altro, alle pulsioni guerrafondaie di ogni ordine e grado nonchè, naturalmente, alla distruzione programmatica dell’ambiente in nome del capitalismo.

Cos’è il robot Mark 13

Mark 13 è un’arma robotica progettata per la guerra, che si trova accidentalmente attivata e riattivata in un mondo desolato e decadente. È un monito potente a fare attenzione alla tecnocrazia, che squillava con vigore già all’epoca.

Il Mark 13 è un’entità robotica aggressiva e apparentemente inarrestabile, creato con lo scopo di uccidere l’uomo per ridurne la capacità di riproduzione, anche grazie ad una specifica legge per il controllo delle nascite. Il robot incarna la paura dell’eccesso tecnologico e delle conseguenze negative della creazione di armi avanzate che possono sfuggire al controllo umano.

C’è anche l’idea paranoica – che oggi è diventata ipotesi di complotto, ancora una volta – che il governo abbia deciso di risolvere il problema della sovrappopolazione mondiale ricorrendo ad una serie di robot killer, i quali possano dare fine al genere umano e rimpiazzarlo con macchine (come nella visione apocalittica espressa dal primo Nick Land, per intenderci). L’unica salvezza, ovviamente, è non perdere la propria umanità. Nel tentativo di accelerare l’evoluzione sociale attraverso una catastrofe pianificata, il governo concepisce il Mark 13 come un’arma di distruzione di massa in grado di annientare le masse sovraffollate.

Questo robot letale viene attivato in modo deliberato e guidato verso le zone più densamente popolate del pianeta, dove svolge un ruolo chiave nell’implementazione del genocidio, e il sospetto viene alimentato da uno dei personaggi mediante un versetto biblico (Marco, 13:20; nessuna carne sarà risparmiata, citazione che possiamo leggere all’inizio del film).

Musicisti presenti nel film

Tra gli ospiti speciali del film ci sono alcuni musicisti:

- Iggy Pop: il disc jockey radiofonico nel film.

- Lemmy Kilmister: il tassista che sfoggia “Ace of spades” nell’autoradio.

- Carl McCoy: Il frontman della band goth Fields of the Nephilim appare nel film nella veste del Nomade post-apocalittico.