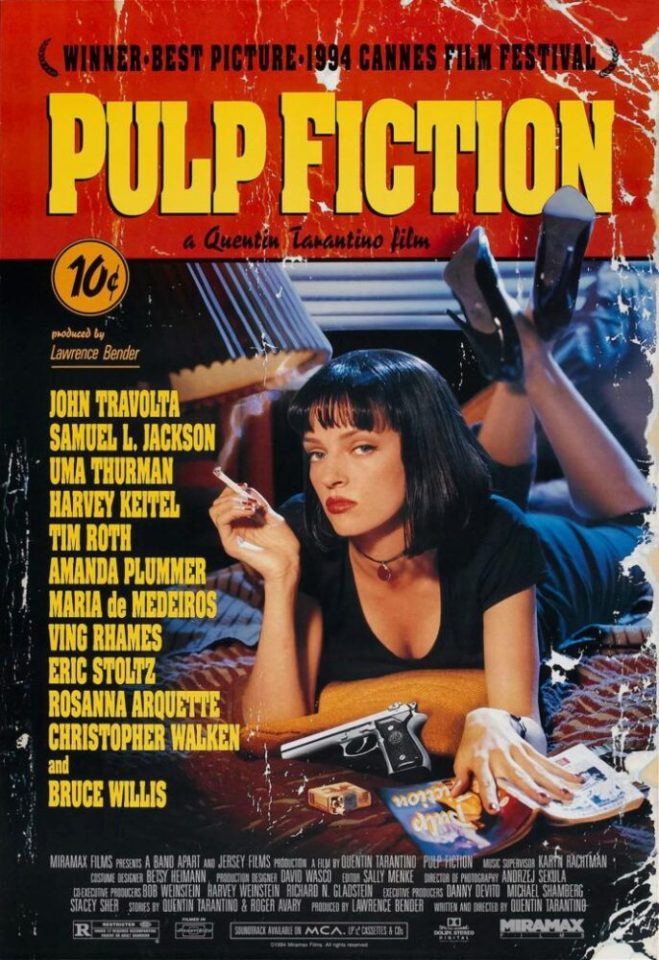

La definizione dell’autorevole urban dictionary a riguardo della parola Pulp, difficile da tradurre in italiano, non lascia adito a dubbi: un film, un libro o una pubblicazione di altro tipo di argomento lurido e oscuro, come ad esempio un crimine. In molti casi gli argomenti di natura shockante sono affrontati come se fossero ordinari.

Lìessenza di Pulp fiction è forse tutta qui, in quelle due frasi così incisive, a patto però che non diventi uno dei tanti film più discussi che visti, come tradizione cinefila imporrebbe subdolamente. Pulp fiction va visto, rivisto e assimilato per poterne apprezzare la bellezza antica, novantiana ed ovviamente pulp.

Capolavoro di Quentin Tarantino del 1994, e non per modo di dire: diventato oggetto di cult per la fluidità fuori norma, per gli omaggi cinematografici e la molteplicità di riferimenti (Rocky Horror Picture Show e I guerrieri della notte, tanto per citare i più noti). Un film costruito su riferimenti da veri cinefili, capace di stordire, appassionare, spaventare e divertire: certamente l’opera “di cassetta” forse meglio riuscita di ogni tempo da parte del regista. Un regista che all’epoca era saldamente ancorato sulla rielaborazione del cinema di genere anni 70, prima della svolta pop recente che lo avrebbe consacrato al famigerato “grande pubblico”.

La storia è sostanzialmente divisa in tre parti, e il regista ha deciso di spezzattarla e rimontarla in modo anti-casuale, stravolgendo l’ordine cronologico e riuscendo comunque a chiudere il cerchio in modo anticonvenzionale.

In fondo non ha alcuna importanza che il regista ritagli per sè una parte minima (neanche troppo rilevante per la trama), e non importa neanche troppo che ci sia un cast di tutto rispetto (John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman, Harvey Keitel il “risolvi-problemi” e Bruce Willis): il vero protagonista del film è il cinema amato dal regista, e declinato in decine di “salse” diverse, fatto di riferimenti – per la verità non sempre ovvi e spesso molto di nicchia.

In ordine cronologico i fatti sono i seguenti: Vince (Travolta) si procura dell’eroina da uno spacciatore (Lance), e successivamente deve accompagnare la moglie cocainomane del suo capo (Mia, Uma Thurman) a trascorrere una serata in un caratteristico locale (Jack Rabbit Slim’s). La serata si conclude drammaticamente: la donna va in overdose per aver sniffato la dose appena procurata, e Vince la riporta al suo spacciatore al fine di praticarle in’iniezione di adrenalina al cuore. La donna si risveglia e concorda di non raccontare l’accaduto al marito.

In questa fase viene fuori il “pulp” del film: dialoghi surreali, sarcastici, sul filo del rasoio ed estremizzati come da tradizione del cinema di genere. Il dialogo tra Mia e Vince, fatto di allusioni, imbarazzi ed nevrosi dei due personaggi è quasi l’archetipo dell’appuntamento tra due persone che sanno di non poter “spingersi oltre” pur essendo attratte l’uno/a dall’altra/o. Visivamente la scena più forte è quella della siringa al cuore, un capolavoro di tensione degno di Dario Argento, che Tarantino fece eseguire al contrario per rimontarla all’inverso.

Successivamente Vince, assieme al suo collega Jules (S.L. Jackson), si reca in macchina da alcuni spacciatori, i quali possiedono una valigetta appartenente al loro capo (Wallace) dal contenuto misterioso (mai chiarito dal film). Nessuno sa cosa ci fosse nella valigetta: diamanti, soldi, quello che penso che sia (cit.), Sto cazzo™️… Che importa. Ha importanza solo che ne dibattiamo ancora oggi, forse. Dopo aver discusso (e dopo essere scampati miracolosamente all’aggressione da parte di un quarto spacciatore fino ad allora nascosto), i due uccidono senza pietà tutti i presenti nell’appartamento tranne uno, che porteranno con sè: poco dopo Vince gli sparerà a morte per errore all’interno della macchina. Jules si rivolge a Jimmie Dimmick (Tarantino) per avere un luogo dove fermarsi, e contatta mediante il loro capo il celebre sig. Wolf, il risolvi-problemi, il quale riuscirà a far ripulire l’auto senza lasciare traccia.

In questa fase del film la violenza visiva (ed estetizzata) raggiunge il proprio apice, e si esaspera particolarmente l’uso del torpiloquio e del non politically-correct. Rimane nella storia la scena dell’omicidio in macchina ed il versetto biblico – inventato – recitato a memoria da Jules.

Poco dopo i due gangster vanno a fare colazione in un vicino fast-food, nel quale Zucchino e Coniglietta (coppia nevrotica di rapinatori alla Bonnie e Clyde) organizzano sul momento una rapina nel locale, facendosi consegnare tutti i soldi dai presenti. Il rapinatore (Tim Roth) incontra Jules, il quale dopo averlo affrontato a muso duro lo disarma. Alla fine decide di lasciarlo in vita, poichè l’essere sopravvissuto all’aggressione di poco prima lo ha fatto entrare in una fase mistica, che gli impedirà di proseguire a fare il gangster. Alla fine dona il contenuto del proprio portafoglio – quello con su scritto “Bad MotherFucker” – al rapinatore, che riesce ad fuggire con la compagna.

Condotto quasi sulla falsariga del celebre “Un giorno di ordinaria follia” (durante la scena della finta-rapina al fast food dell’impiegato), questa fase del film caratterizza in modo eccellente altri due personaggi, e mostra l’ inatteso spessore dei personaggi di Vince e Jules.

L’ex pugile Butch (Willis) tratta con Wallace di disputare un incontro truccato a pagamento: i suoi piani pero’ prevedono di incassare subito la somma pattuita, puntando poi su se stesso presso vari bookmaker e vincendo l’incontro, venendo meno ai patti. Nel frattempo riesce a rientrare nel motel dove lo attende la fidanzata: il giorno dopo si rende conto di aver dimenticato l’orologio appartenuto a suo padre e a suo nonno, e ritorna nel proprio appartamento a recuperarlo. Lì, pur trovando Vince ad attenderlo, riesce fortuitamente ad avere la meglio su di lui uccidendolo con l’arma che il gangster aveva lasciato sul tavolo proprio mentre usciva dal bagno.

Mentre Butch è in fuga con la macchina, fermo ad un semaforo incontra casualmente Wallace in persona, e decide di andargli addosso con la macchina ferendolo (e ferendosi) gravemente. Da qui nasce un inseguimento a piedi che culmina all’interno di un negozio, gestito dal sadico Maynard che tramortisce i due e li porta nello scantinato per stuprarli. Mentre l’amico del proprietario, il poliziotto Zed, sta esercitando violenza sessuale sull’immobilizzato Wallace, Butch riesce a liberarsi e fa fuori lo “storpio” (lo schiavetto della coppia in tenuta sadomaso). Convinto inizialmente a darsela a gambe ritorna invece sui suoi passi, scegliendo accuratamente un’arma adatta a liberare Wallace (un martello, una mazza da baseball, una motosega ed infine una katana). Trafigge così Maynard, mentre lascia la vendetta per Wallace, che si preannuncia particolarmente lenta e dolorosa, estinguendo per riconoscenza verso l’ex antagonista il suo debito precedente. Butch ritorna al motel a bordo di un chopper e fugge da Los Angeles con la fidanzata.

La parte conclusiva di “Pulp fiction” merita un posto d’onore all’interno della storia del cinema, non tanto per le citazioni sparse – tra cui evidentemente “Poliziotto sadico“, e quasi certamente qualche exploitation di nicchia di argomento sadomaso – quanto per il ritmo e lo svolgersi dell’intreccio. Probabilmente la parte migliore del film, recitata con grande spirito da Bruce Willis, e ricca di personaggi aggiuntivi e di micro-storie annesse (lo schiavetto, la tassista, la fidanzata del pugile).

Alcuni dettagli del film potrebbero globalmente spiazzare il pubblico, che potrebbe non comprendere certi riferimenti o infastidirsi per l’autoreferenzialità del regista, senza contare la miriade di dettagli – che non riporto per brevità – che arricchiscono un film di quasi tre ore (!). In realtà sono proprio questi ultimi a costituirne la base della grandezza che si è tramandata fino ad oggi, offrendoci un’opera che riesce a non far sbadigliare neanche per un attimo.

Un film che dice molto più di quanto possa raccontare una recensione, e che dipinge lo stile del primo Tarantino assieme a Le iene e Jackie Brown.