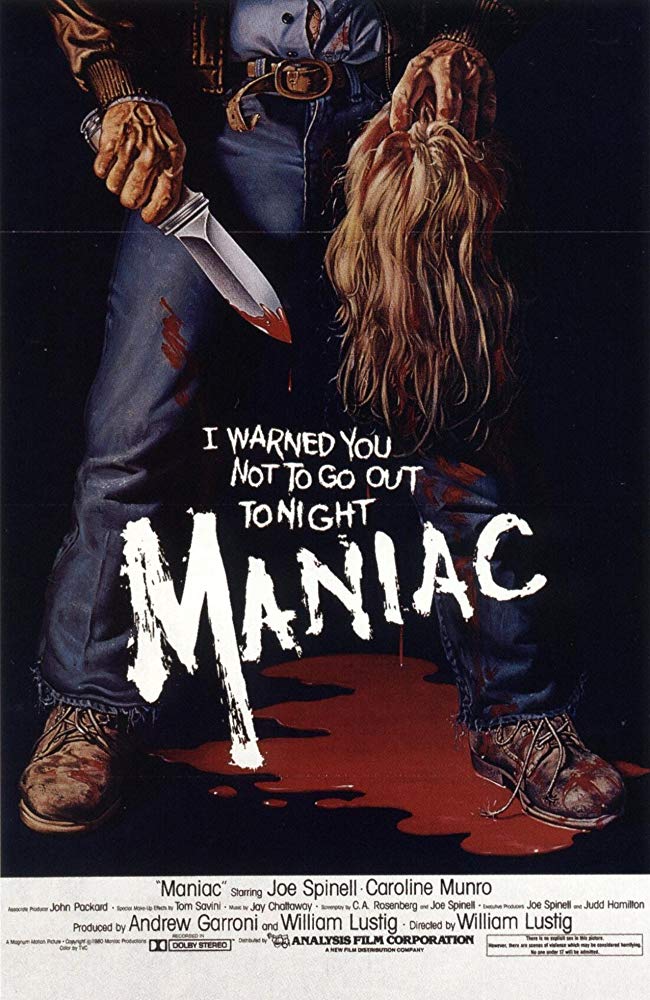

Frank Zito (Joe Spinell) è un cittadino newyorkese dalle tendenze psicopatiche: avvicina donne di varia estrazione sociale e le uccide brutalmente. Potrà la frequentazione della bella fotografa Anna (Caroline Munro) cambiare per sempre le sue tendenze omicide?

In breve. Dal regista di Maniac cop un thriller cupo e vagamente poveristico nell’impianto, con recitazione non eccelsa ed effetti interessanti solo a sprazzi, senza contare che venne girato con un budget limitatissimo. Nonostante ciò, “Maniac” è un thriller seminale che possiede pregi innegabili: l’originalità del plot, un paio di sequenze di culto e il fatto che ha posto le base di una infinita scia di slasher con protagonista l’assassino misogino dal passato problematico.

“Maniac” è uno dei tanti slasher ottantiani, nascosti nel sottobosco cinematografico, che possiede il merito (con tutti i limiti del caso) di evocare più di qualche gradevole sorpresa per gli appassionati. I limiti in questione sono gli stessi che certa critica, entusiastica a prescindere (per non dire a-critica), ha evitato a volte di sottolineare, nascondendo i difetti del film sotto il più classico degli zerbini: Maniac è un cult, e come tale andrebbe teoricamente considerato esente da difetti. Il che, oltre ad essere inesatto, significa raccontare in malo modo un piccolo film artigianale, costato comunque solo 48.000 dollari e dotato di un’espressività senza eguali, almeno per l’epoca. Seguendo la falsariga dei precedenti thriller exploitativi dotati di feroci assassini/violentatori di giovani fanciulle – citiamo randomicamente: Il mostro della strada di campagna, L’ultima casa a sinistra, I spit on your grave – il film scorre sullo schermo con toni fin da subito tesissimi, inquietanti quanto accattivanti.

La storia è incentrata quasi del tutto sulla mente di uno psicopatico protagonista, il che potrebbe avere qualche somiglianza con il cult brasiliano del 1964 A mezzanotte possiederò la tua anima, con cui Maniac condivide se non altro il tipo di storia ed il ritmo, per quanto sia legato ad un piano apparentemente più materialistico. Nel raccontare la storia di Frank, psicopatico dalla parvenza inquietante – affine allo stereotipo di un tipo insicuro con le donne, dall’aspetto anonimo, solitario e non proprio in forma che diventa, con la violenza che esercita, il gemello cattivo di se stesso – la regia di Lusting realizza un film lurido, delirante e (ovviamente) carico della più degenerata violenza. Nonostante presupposti del genere rendano il tutto mera exploitation, la trama regge dignitosamente, a dispetto di una forma visuale non troppo nitida – dovuta ai limiti di budget, sebbene con qualche piccolo effetto visivo superiore alla media. Le scene cruente, con tutti i limiti delle pugnalate teatrali e dei litri di sangue visibilmente finto, sono un qualcosa che finiranno per far divertire/spaventare gli appassionati e ridere tutti gli altri: i soliti duplici piaceri da b-movie, alla fine.

La doppia personalità che convive in Frank possiede un che di trascendente, e lo rende capace di massacrare donne e sparare fucilate a freddo (una delle sue vittime sarà un personaggio interpretato dall’effettista Tom Savini) quanto di lasciarsi andare a insospettabili galanterie con la donna da cui è attratto (la Munro), regalandole un orsacchiotto ed invitandola ad una romantica cena. Un chiaroscuro inquietante che convince pienamente solo per via del contesto e dell’età del film, dato che rimarrà come archetipica per molti altri lavori successivi (e per un remake più recente, tra l’altro).

Alcune sequenze di “Maniac” appaiono un po’ prevedibili per il pubblico moderno, tipo la “cronaca della morte annunciata” dell’infermiera bionda, che per qualche incomprensibile ragione preferisce, a fine lavoro, andarsene in giro in solitaria su una strada desolata invece di accettare un passaggio dalla collega. Un vero colpo di genio, tanto più se effettuato sessanta secondi dopo aver letto la notizia del serial killer che sta massacrando donne. In fondo li perdoniamo: stavano “solo” girando un horror negli anni 80.

Presente inoltre qualche breve momento di riflessione, che serve a spezzare sequenze che – in circostanze differenti – sarebbero diventate un po’ noiose. “Maniac” soffre di qualche problema di ritmo, nonostante la sua durata di soli 83 minuti, nonostante il crescendo finale. Interessante, poi, l’analisi della fobia della solitudine da parte del protagonista, e qualche suggestione filosofico-esistenzialista tirata un po’ con le pinze (“Non c’è modo per cui tu possa possedere qualcuno per sempre, anche con una fotografia: non c’è modo“: panta rei, insomma). Tenendo conto che si tratta di uno dei primissimi film ottantiani a realizzare completamente quello che sarebbe diventato un vero e proprio genere – lo slasher a tinte erotiche – c’è comunque da togliersi il cappello e apprezzare, se si vuole, il risultato per quello che è e per il periodo in cui uscì.

Azzeccatissima la minimale colonna sonora elettronica di Jay Chattaway, uno degli elementi più in risalto di una pellicola datata, non troppo brillante nella dinamica e che vive i momenti migliori nel delirante ed inaspettato finale (degno di un racconto di Poe o Lovecraft). Un film imperdibile per i cultori dei vari Venerdì 13 e Henry pioggia di sangue, con il quale “Maniac” presenta svariati punti di contatto, a cominciare dalla prospettiva ossessivamente incentrata sulla mentalità del protagonista. Al di là del valore storico, pertanto, credo si tratti di un poco più che discreto b-movie che potrebbe, a conti fatti, risultare una piacevole sorpresa per qualche spettatore.