Tra le numerose analisi che sono state fatte su questo capolavoro nichilista di Pier Paolo Pasolini da tempo sono convinto che la parola chiave del film sia più Salò, che aiuta storicamente a contestualizzare la violenza rappresentata, che Sodoma (che è un richiamo al limite biblico). Sodoma è una città menzionata nell’Antico Testamento, principalmente nel Libro della Genesi. Insieme a Gomorra e ad altre città, Sodoma è stata distrutta a causa della sua empietà e della sua depravazione morale. Ne potrebbe rappresentare, al più, l’aspetto simbolico, il significato che si è voluto dare alle ben note violenze e depravazioni rappresentate, le quali – vale la pena di ricordarlo nella premessa, a nostro avviso – sono in effetti una rappresentazione degli abusi della gerontocrazia e del patriarcato entrate da mesi nel dibattito pubblico.

I ragazzi che vengono imprigionati non hanno speranza, fin dall’inizio: viene premesso che si tratta di deboli creature incatenate, destinate al nostro piacere, spero non vi siate illuse di trovare qui la ridicola libertà concessa dal mondo esterno. Siete fuori dai confini di ogni legalità. Nessuno sulla Terra sa che voi siete qui. Per tutto quanto riguarda il mondo, voi siete già morti. E quella morte assoluta, simbolica e reale, esprime il paradosso che Pasolini stesso ebbe a dire: i giovani non capiranno questo film, quelli d’epoca benintenso, e probabilmente neanche quello di oggi (ci viene da aggiungere).

Spiegare il significato di “Salò o le 120 giornate di Sodoma” a un ragazzo di oggi può essere delicato, dato il contenuto estremamente adulto e disturbante del film. Bisogna tener conto della sensibilità e dell’età del ragazzo. Tuttavia, in termini generali, si potrebbe dire che il film di Pasolini affronta temi molto profondi e oscuri riguardanti il potere, la corruzione e la degenerazione umana.

Il film parla di quattro fascisti che assumono un controllo totale su un gruppo di giovani, utilizzandoli per soddisfare i loro desideri più perversi. Può essere interpretato come una critica alla malvagità e alla brutalità del potere, mostrando come coloro che detengono il controllo assoluto possano abusare in modo orribile delle persone più vulnerabili.

Inoltre, il film può far riflettere sui concetti di degrado morale, perdita di umanità e sulla capacità delle persone di compiere azioni malvagie quando detengono il potere totale su altri.

Per spiegare questo film a un ragazzo, potrebbe essere utile enfatizzare l’importanza della responsabilità, della compassione e dell’empatia. Si potrebbe discutere dell’abuso di potere e delle conseguenze dell’oppressione sugli individui, incoraggiando una discussione sull’importanza di promuovere una società basata sul rispetto reciproco e sulla giustizia.

Tuttavia, a causa della natura estremamente adulta e disturbante del film, è essenziale valutare se sia appropriato o meno per l’età e la maturità del ragazzo in questione. Potrebbe essere più adatto concentrarsi su temi più leggeri e accessibili, in modo da garantire una comprensione appropriata e una discussione che sia adatta al suo livello di età e comprensione.

“Salò o le 120 giornate di Sodoma” è considerato uno dei film più controversi e provocatori nella storia del cinema per la sua rappresentazione cruda e disturbante della violenza e della depravazione umana. Pasolini ha voluto creare uno sguardo critico sulla società e sul potere, ma la natura estrema del film ha portato a una vasta gamma di reazioni, spesso negative, da parte del pubblico e della critica.

Pier Paolo Pasolini venne assassinato prima dell’uscita di questo film: Pino Pelosi è indicato come responsabile, viene arrestato, ritratta varie volte la propria versione e non fu mai chiarito se l’omicidio sia avvenuto per sua manu o per colpa di altri sconosciuti presenti sul posto.

Salò

La città di Salò fu sede del governo della Repubblica Sociale Italiana (RSI), un regime fascista di Adolf Hitler ,durante gli ultimi mesi della Seconda Guerra Mondiale. La scelta di ambientare il film durante questo periodo storico specifico è intenzionale e significativa: Salò è diventata nota per essere stata la sede del governo fascista dopo che Mussolini venne destituito e arrestato nel 1943. Durante questo periodo, l’Italia era divisa in zone controllate dai nazisti e da altre forze alleate, e la RSI operava come una sorta di enclave fascista.

Pasolini ha ambientato il suo film in questo contesto storico per mettere in luce l’abuso di potere, la corruzione e la degenerazione morale del regime fascista. L’orrore del film è l’orrore del potere abusante che non deve tenere conto di nulla e di nessuno. La rappresentazione delle perversioni sessuali si ispirano a De Sade, come note, e rendono la sessualità un inferno, un sinonimo di abuso, tanto marcato e spinto all’estremo che diventa difficile guardare una seconda volta Salò dopo averlo vista la prima. Ma non bisognerebbe perdere d’occhio la localizzazione storica: la scelta di usare Salò come sfondo per la storia è simbolica della disgregazione etica e della decadenza umana sottolineate nel film, nonchè del fatto che il fascismo continua a serpeggiare tra di noi.

Il film “Salò o le 120 giornate di Sodoma” è stato diretto dal regista italiano Pier Paolo Pasolini ed esce nel 1975, poco dopo la morte del regista. Viene sequestrato quasi subito, è oggetto di infinite polemiche e divieti, fino alla sua riabilitazione e restauro successivo.

Trama

Il film è ambientato durante la Repubblica Sociale Italiana del 1944, durante gli ultimi giorni della Seconda Guerra Mondiale. Quattro potenti fascisti, noti come “Il Presidente”, “Il Magistrato”, “Il Vescovo” e “Il Duca”, organizzano un regime sadico e depravato in una villa isolata, dove rapiscono giovani uomini e donne per soddisfare i loro desideri sessuali e per esercitare il loro totale controllo su di loro. Questi prigionieri sono sottoposti a abusi sessuali, torture psicologiche e fisiche estreme.

Il film è diviso in quattro parti, ognuna corrispondente a una delle quattro passioni umane principali: la sodomia, il sadismo, il necrofilia e l’omaggio finale alla volontà dei signori.

Cast principale

Il cast del film include attori come Paolo Bonacelli, Giorgio Cataldi, Umberto Paolo Quintavalle e Aldo Valletti nei ruoli dei quattro fascisti. Tra gli attori principali ci sono anche Hélène Surgère, Caterina Boratto e Elsa De Giorgi, che interpretano le figure femminili coinvolte nella storia.

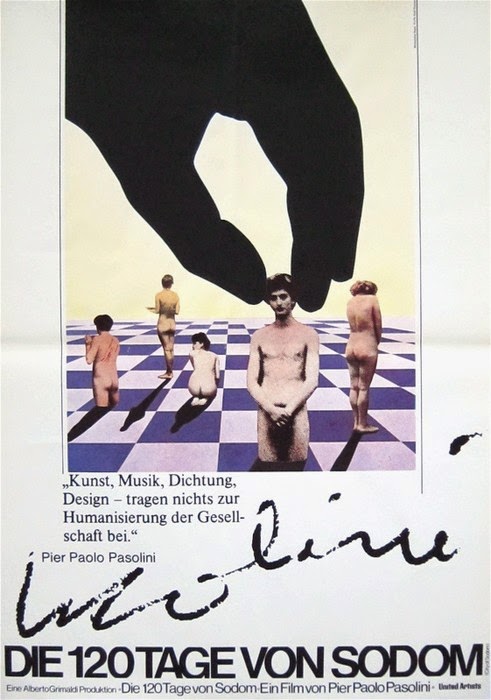

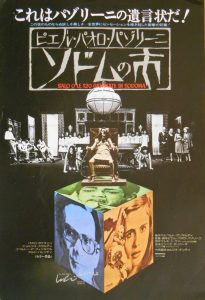

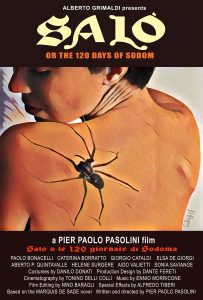

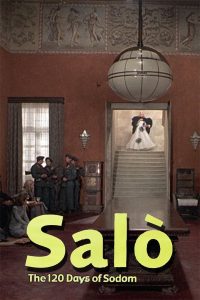

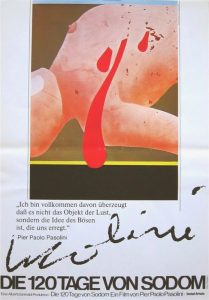

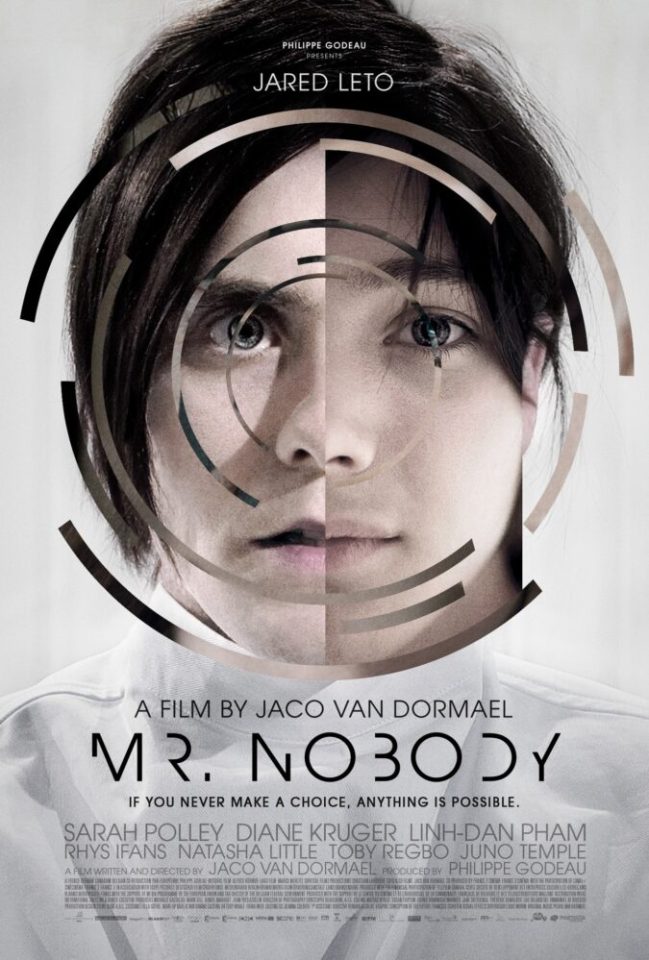

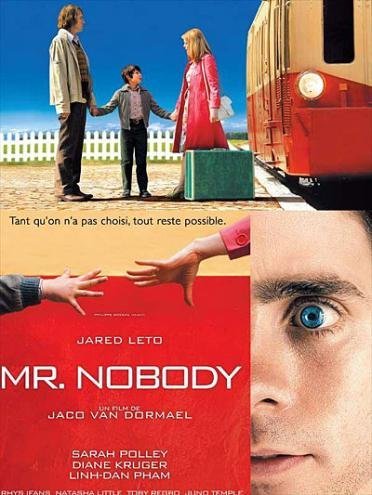

Alcune locandine del film

Narrazione

Il film è basato sul romanzo del Marchese de Sade “Le 120 giornate di Sodoma”. Pasolini ha usato il racconto del marchese nel contesto politico dell’Italia fascista, utilizzando la storia per commentare su vari aspetti della società, inclusi il potere, la corruzione, l’abuso e la violenza.

La pellicola è estremamente controversa per le sue rappresentazioni esplicite e crudeli di violenza sessuale, tortura e umiliazione. È stata oggetto di censura e divieti in molti paesi per lungo tempo a causa della sua natura estremamente spaventosa.

Produzione

Il film è stato girato in diverse location in Italia, tra cui una villa nella città di Bologna. La realizzazione è stata caratterizzata da un budget limitato e da condizioni difficili durante la produzione.