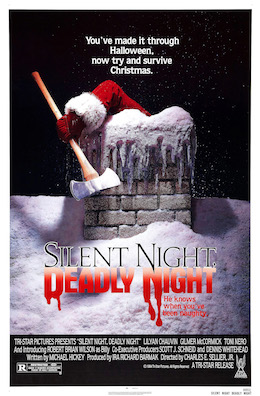

Nel novembre del 1984, Silent Night, Deadly Night non fu solo un horror slasher: fu un vero e proprio caso mediatico. Il film uscì nelle sale con una premessa che a molti genitori americani risultò inaccettabile e oltraggiosa: Babbo Natale, simbolo di innocenza e bontà, come assassino con l’ascia? Questo singolare rovesciamento dell’emblema natalizio scatenò proteste rumorose e veementi. Gruppi di genitori, guidati da associazioni come Citizens Against Movie Madness, scesero in piazza davanti ai cinema per chiedere il ritiro del film e accusarono produttori e distributori di aver oltrepassato ogni limite di decenza.

Un classico cult che divide: alcuni lo trovarono grottesco e offensive, altri lo celebrarono come uno dei modi più spaventosi di raccontare l’orrore natalizio, attraverso una curiosa chiave sociologica. La reazione non si limitò ai cartelli fuori dai cinema: campagne pubblicitarie con immagini del “Babbo assassino” furono tolte da TV e billboard dopo che molte famiglie si lamentarono perché gli spot venivano mandati in onda durante programmi familiari nel tardo pomeriggio, terrorizzando i bambini con la figura del vecchio vestito di rosso che brandisce un’ascia.

Se pensavi che il Natale fosse fatto di luci, regali e abbracci calorosi davanti al camino, Silent Night, Deadly Night ti scaraventerà nella sua antitesi più spaventosa: una notte di sangue, trauma e follia in cui Babbo Natale non porta dolci.

Il film del 1984, diretto da Charles E. Sellier Jr., è un slasher che ha fatto la storia (e non per il motivo giusto): qui Babbo Natale diventa l’incarnazione di ogni paura natalizia mai avuta da un bambino. Billy Chapman, traumatizzato dall’aver visto i suoi genitori uccisi da un uomo travestito da Santa Claus, cresce in un orfanotrofio doloroso e repressivo. Quando, da adulto, si ritrova a indossare la stessa giacca rossa… il sangue scorre.

E poi ci sarebbe il reboot del 2025, firmato da Mike P. Nelson: un ritorno al mito del killer vestito di rosso che non si limita a riproporre gore e carneficina, ma prova a scavare nella psicologia di Billy, mescolando nostalgia anni ’80, tormento interiore e persino una love-story disturbata. Nulla di paragonabile a questa gemma settantiana che si annovera tra i migliori slasher di sempre.

Silent Night, Deadly Night non è solo sangue e body count; è una lacerazione del mito natalizio. Il costante contrasto tra magia delle feste e violenza brutale crea un senso di inconforto che ti resta addosso come una canzone di Natale stonata. Il killer in costume bianco e rosso non è una parodia, ma la personificazione di un trauma infantile mal curato e di un mondo che fallisce chi soffre.

In Silent Night, Deadly Night il Babbo Natale assassino non è semplicemente una provocazione iconografica, ma la cristallizzazione di un trauma infantile non elaborato, una ferita psichica che il tempo non guarisce ma solidifica. Billy non “impazzisce”: si struttura. La sua violenza non nasce dal nulla, ma da un’esperienza originaria che la psicoanalisi freudiana definirebbe come evento traumatico primario, non simbolizzato, quindi destinato a ripetersi sotto forma di coazione a ripetere.

Freud scrive che ciò che non viene ricordato ritorna come azione. Billy non ricorda: agisce. E agisce indossando proprio il simbolo che ha generato l’orrore. Il costume di Babbo Natale diventa così un oggetto transizionale rovesciato: non serve a lenire l’angoscia, ma a darle una forma, a renderla comunicabile attraverso il sangue.

Dal punto di vista lacaniano, il trauma di Billy avviene nel momento in cui il Simbolico (la Legge, il linguaggio, l’ordine adulto) fallisce. Babbo Natale dovrebbe incarnare il Padre buono, colui che giudica ma protegge; qui invece si manifesta come Padre assassino, spezzando ogni possibilità di fiducia nel mondo. Il risultato è un soggetto che non riesce a entrare pienamente nel patto sociale: Billy resta intrappolato nel Reale, in ciò che è troppo violento per essere detto.

Ma il vero orrore non è solo il trauma iniziale. È ciò che viene dopo. L’orfanotrofio, le figure educative, la morale repressiva: tutto concorre a trasformare il dolore in colpa. Non c’è ascolto, non c’è elaborazione, solo disciplina e punizione. Qui il film si avvicina a una critica quasi foucaultiana delle istituzioni: il sistema non cura, normalizza. Non accompagna il soggetto nella comprensione del trauma, ma lo addestra a reprimerlo.

Secondo Foucault, la società moderna non elimina la follia: la isola, la sorveglia, la addomestica finché non esplode. Billy è il prodotto di questa violenza silenziosa: un individuo a cui viene insegnato cosa è “giusto” e “sbagliato”, ma mai perché soffre. Quando uccide, non lo fa solo per vendetta personale, ma come atto morale distorto: punisce i “cattivi”, replica la logica ricevuta.

In questo senso, il mondo di Silent Night, Deadly Night fallisce due volte:

-

Non protegge l’infanzia

-

Non sa cosa fare con il dolore adulto

Indossare il costume di Babbo Natale a questo punto non è una scelta casuale: è l’ultimo stadio della dissociazione. Secondo la psicoanalisi del trauma, quando l’Io non riesce a integrare l’esperienza traumatica, può identificarsi con l’aggressore (Anna Freud). Billy diventa ciò che lo ha distrutto, perché solo così può smettere di sentirsi impotente. La maschera è rassicurante perché elimina il conflitto: non c’è più Billy, non c’è più bambino, non c’è più dolore. C’è solo una funzione. Uccidere diventa linguaggio. Il sangue diventa narrazione. Ed è qui che il film diventa profondamente nichilista: non c’è redenzione, non c’è catarsi, non c’è guarigione. Solo la messa in scena di un fallimento collettivo, in cui il mostro non nasce, ma viene lasciato crescere in una società che farebbe quasi finta di non vederlo.

L’orrore di Silent Night, Deadly Night non è il killer vestito di rosso. L’orrore è un mondo che guarda un bambino spezzarsi e risponde con regole invece che con cura. Babbo Natale, nonostante le apparenze, non è il mostro. È lo specchio deformato di una società che promette protezione, ma consegna solitudine. E quando il trauma non trova parola, quando il dolore non trova ascolto, l’unica voce rimasta è la violenza.

Questa innovativa regia del 1984 racconta una spirale di follia semplice ma efficace; quella del 2025 amplia il campo visivo, con sequenze più elaborate, azione intensa e riferimenti psicologici più profondi. Tuttavia, entrambi i film condividono quella sensazione di natalità corrotta, in cui il suono dei campanellini si trasforma in un grido di terrore. Perché Silent Night, Deadly Night è il dolore che si veste di rosso, l’innocenza che si spezza sotto il peso di un trauma indelebile. È quel momento in cui l’iconografia più rassicurante diventa la maschera del tuo incubo più profondo. Quando Billy chiede “Sei stato cattivo o buono?”, non è un gioco: è un giudizio spietato, la sentenza di chi non ha più nulla da perdere.

Il film fu distribuito in Italia principalmente in home video, non nelle sale come negli USA. Quando venne pubblicato in videocassetta nel dicembre 1988, il titolo italiano usato fu “Silent Night, Deadly Night – Un Natale rosso sangue”. Successivamente, in edizioni VHS e DVD degli anni ’90 fu adottato anche il più semplice “Natale di sangue” come titolo di copertina e di catalogo.

Natale di sangue non va confuso con Black Christmas, un altro horror natalizio degli anni ’70 diretto da Bob Clark, che nella distribuzione italiana venne a volte sottotitolato Un Natale rosso sangue. Anche se i titoli italiani si somigliano, sono due film distinti e non collegati nella trama o nella saga.

Foto locandina: www.nightmareongleimstreet.com, Fair use, https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=3569876