Un gruppo di militari italiani durante la seconda guerra mondiale finisce in un’isola greca, e decide di rimanerci per diversi anni, perdendo ogni contatto con il mondo esterno. Nel frattempo la guerra finisce e il gruppo viene a saperlo solo a cose fatte: non tutti, a quel punto, decideranno di tornare, e chi tornerà non rimarrà pienamente soddisfatto.

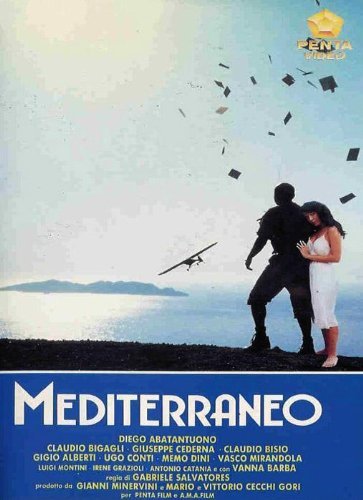

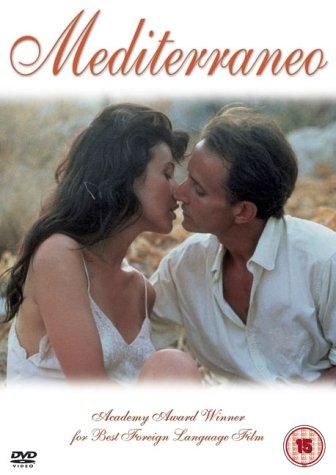

Parlare oggi di un film del genere, uscito nel 1991 e ambientato in piena seconda guerra mondiale – un periodo storico con cui l’Italia non è riuscita a pacificarsi nemmeno oggi, dato che rappresenta una delle memorie storiche più divisive di sempre – è un’operazione tutt’altro che banale. Ne possiamo cedere alla malsana tentazione di considerare Mediterraneo un film romantico o una commedia come tante, a dispetto di alcune locandine che all’epoca forse suggerivano questo, quantomeno a livello iconografico. Certo, l’aspetto relazionale è al centro della trama, e la regia è abile a delinare fin da subito una serie di rapporti e relazioni tra commilitoni puramente umane, in tensione al punto giusto e mai macchiettistiche. Ma il punto del film è la fuga di qualcuno da qualcosa, ed è il tema che attraversa l’intera pellicola.

Per quanto possa sembrare secondario, in effetti, ciò che fonda Mediterraneo è il saggio Elogio della fuga scritto dal medico e filosofo Henri Laborit, sulle parole del quale si apre il film: “In tempi come questi la fuga è l’unico mezzo per mantenersi vivi e continuare a sognare“. È questo il tema portante del film, e la narrazione vuole sembrare puramente metaforica in tal senso, senza peraltro sforare nel didascalico. Il riferimento è a tutti gli aspetti essenziali della vita umana, che vanno dalla ricerca dell’amore al lavoro che siamo costretti a svolgere per sopravvivere, per i quali la fuga – intesa come necessità di cambiamento – è spesso l’unica via d’uscita possibile.

I soldati protagonisti non sembrano credere pienamente in ciò che fanno, e progressivamente smantellano le proprie certezze alla ricerca della propria identità di fondo: cosa che alcuni non troveranno mai, o continueranno a cercare, mentre il mondo continuerà a girare a modo proprio e nostro malgrado. Sembra anche interessante notare come si tratti dell’ennesimo film ambientato in un isola deserta, un po’ come travolti da un insolito destino in grande, con la comunanza narrativa di protagonisti che prima sembrano essere nel panico all’idea di restare su un’isola che sembra ostile e scollegata dalla civiltà, salvo poi prenderci gusto e cambiare opinione. In un certo senso Mediterraneo è anche un saggio sul cambiamento d’opinione, sulla modifica di una prospettiva solida o cristallizzata, ed è un film che sa affrontare la tematica del cambiamento politico-sociale con una lucidità che pochi altri possono vantare. Molte sequenze sono peraltro potentissime evocativamente: basti citare quella in cui i militari incontrano lo spacciatore di oppio, lasciandosi andare a considerazioni beffarde contro il regime fascista, facendosi rubare le armi poco dopo, per poi arrivare a concludere che il mondo sarebbe migliore se si trovasse dell’oppio al posto degli arsenali da un giorno all’altro. Siamo nel pieno degli anni Novanta, del resto appena un anno dopo l’uscita di Mediterraneo avremmo scoperto Tangentopoli – neanche il tempo di riprendere fiato dal tragico periodo terroristico. Quello di Salvatores non è un film spezzettabile o “memetico” (visionarlo a spezzoni, come proposte da alcune pagine social di cinema, rischia di essere particolarmente inefficace): va visto dall’inizio alla fine, rinviando ogni considerazione all’ultima, tragica eppure bellissima conclusione del film. E se vi state chiedendo come si inseriscono l’amore in tutto questo e subito detto: l’amore è l’emblema del desiderio, per soddisfare il desiderio bisogna bisogna seguire le linee di fuga, o forse quelli che Deleuze e Guattari chiamavano flussi. Ci attiviamo in base a ciò che viviamo, siamo creature interiormente “situazioniste” e siamo in grado di ricostruire l’esistenza anche da un piccolo villaggio abbandonato, emblema di un paradiso terrestre (oggi devastato dal turismo, sembra suggerire quel meraviglioso finale). Sono insomma i flussi del cambiamento e delle nostre esistenze ad essere in gioco: fanno parte anch’essi della politica (e dello sconforto che ingenera periodicamente), e ci costringono a deviare dai percorsi safe proprio perchè, come suggeriva Laborit, la fuga è anche sinonimo di coraggio.

A questo punto l’analisi del film potrebbe proseguire dal finale, che ci sentiamo liberi di spoilerare dopo tutti questi anni (chiunque non abbia mai visto Mediterraneo dovrebbe farlo prima di continuare a leggere, in teoria): partiamo dalle parole pronunciate dal personaggio interpretato da Diego Abatantuono (il sergente Lo Russo) il quale, ormai vecchio e disilluso, scopriamo aver abbandonato l’Italia in cui desiderava ardentemente rientrare, il tutto perchè “non me l’hanno fatta cambiare“. Quasi come il soldato sopravvissuto di Nato il quattro luglio, Lo Russo diventa l’emblema di ciò che in Italia non cambia, del favoritismo cristallizzato e del conservatorismo sopravvissuto a due guerre. Perchè nulla non può cambiare, sembra suggerire una sconsolata narrazione, e perchè già nel dopoguerra si era deciso di annettere l’Italia ad una esclusiva e auto-referenziale comfort zone. Ed è riavvolgendo a ritroso il film che ci rendiamo conto in maniera limpida del senso della storia, delle scelte che sono state fatte dai soldati italiani finiti per caso su un’isola (quella di Megisti, nella realtà): dopo aver perso i contatti con il centro di comando, e superato il panico iniziale, si adeguano allo stile di vita posto. Non solo: scoprono usi e tradizioni del posto, fanno nuove amicizie, fanno nascere amori e relazioni che li segneranno.

Ma i loro sforzi sembrano vanificati dal mondo in cui viviamo, da un lato simboleggiata della morte improvvisa inaspettata dell’ex prostituta che si era sposata con uno di loro (come a dire: nulla dura quanto vorremmo), dall’altro con un’Italia che secondo il regista non cambia non cambierà mai, e che Lo Russo – inizialmente ombroso e ligio al dovere, poi progressivamente più “libertario” – rappresenta come metafora vivente a pieno titolo. Si tratta anche una delle interpretazioni di Diego Abatantuono più lontane dagli stereotipi dei personaggi a cui siamo abituati, e che conferisce un’ulteriore nota di merito ad un lavoro che, per inciso, è stato tratto dal romanzo Sagapò di Renzo Biasion.

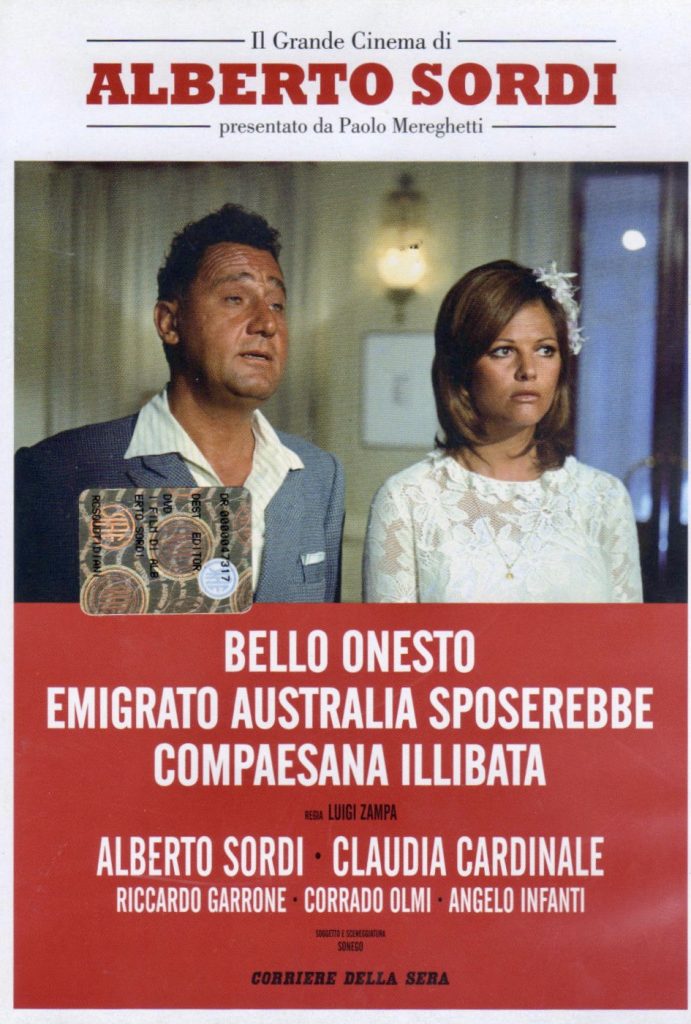

Salvatores è un regista attivo e prolifico anche oggi, peraltro. E tutte le volte che diciamo che il cinema italiano è morto, a questo punto, ci facciamo forse trascinare da un’enfasi astratta, continuiamo a predicare nel deserto che il vero cinema è finito e che ormai vanno di moda solo le commedie. Probabilmente solo quest’ultimo aspetto è vero, ma è anche possibile che si tratti di un riflesso di noi stessi, di ciò che noi vogliamo vedere. Vediamo commedie perchè vogliamo farlo! Del resto, le alternative non mancano.

Nessuno ci impone di vedere commedie romantiche ad ogni costi, eppure sembra che ogni volta nelle discussioni non si parli d’altro, o peggio ancora, non si voglia parlare d’altro. Questo probabilmente era vero anche nel 1991, anno in cui Salvatores finisce di girare Mediterraneo e lo distribuisce nei cinema (verrà trasmesso in TV alla fine dell’anno successivo), per cui facciamo i conti con questo effetto collaterale ma guardiamo la sostanza, che ci suggerisce che Mediterraneo non è “il” capolavoro ma è sicuramente un gran film. E ciò che rende Mediterraneo una piccola gemm è proprio questo suo porsi in maniera antagonista, come critica sostanziale al mondo in cui viviamo, quasi in senso primitivista, sottendendo che la politica non è un’astrazione, fa parte della vita di ognuno di noi, o se preferite: chi non fa politica, alla fine, semplicemente la subisce.

L’analisi del film sarebbe incompleta se non citassimo la critica sullo stereotipo sugli “italiani, brava gente” che il film sembra (forse inconsciamente) promulgare: i soldati sono infatti insolitamente buoni, non hanno parvenza da militari indottrinati al fascismmo e, anzi, in molte fasi il film strizza l’occhio allo spettatore puntando sull’empatizzazione – rischiando, secondo alcuni, di sminuire la tragica realtà della Seconda Guerra Mondiale. Da qui a parlare di revisionismo probabilmente ce ne passa, anche solo per la scena dell’oppio di cui dicevamo. L’accusa di revisionismo, in sostanza, è quantomeno rivedibile, anche perchè i presupposti del film suggeriscono che i soldati siano stati abbandonati dall’inizio e che credano molto poco in ciò che fanno (“Ci stavano mandando in missione a Megisti, un’isola sperduta nell’Egeo. La più piccola, la più lontana. Importanza strategica: zero. Era una missione OC, di osservazione e collegamento. Eravamo stati incaricati di prendere l’isola e segnalare eventuali avvistamenti. Mi avevano dato un gruppo di uomini presi qua e là. Superstiti di battaglie perse, vagabondi di reggimenti sciolti, un plotone di coscritti, come me, che erano sopravvissuti fino a quel momento per puro caso.“). Senza dimenticare che il tenente si augura di non dover sparare in arrivo nell’isola, ciò dovrebbe ricordare che Mediterraneo non è un film propriamente di guerra, ma ricorda più una via di mezzo tra i toni di Train de vie e (viene in mente) Underground di Emir Kusturica (anche in quel caso si tratta di un gruppo di persone che si isolano durante una guerra, e non vengono a sapere per tempo della sua conclusione). Senza contare la figura quasi mitologica di Corrado, disertore dichiarato (Claudio Bisio), che si allontanerà in barca seguendo, anche qui, il flusso del desiderio che lo caratterizza dall’inizio, e del quale non conosceremo nè l’esito del viaggio nè se sia ancora vivo in seguito. Sembra insomma che, come si diceva all’inizio, il film sia più filosofico che materialistico, e che offra un solido patto regista-spettatore da rispettare.

Non bisogna dimenticare che la direttiva principale ed il nucleo tematico del film è incentrato sulla fuga, sull’allontanamento volontario dalla comfort zone, utilizzando il linguaggio autentico e privo di fronzoli del cinema nostrano, quello più vicino al cinema verità, quello che rappresenta eroi ben lontani dall’ideale e, in modo forse paradossale, umanamente anti-eroici. Le storie dei soldati sono vicine a quelle che ognuno di noi, nella vita, potrebbe essersi trovato a vivere. Ed è questo che rende totalmente di culto questo film di Salvatores, e mai abbastanza visto e lodato.