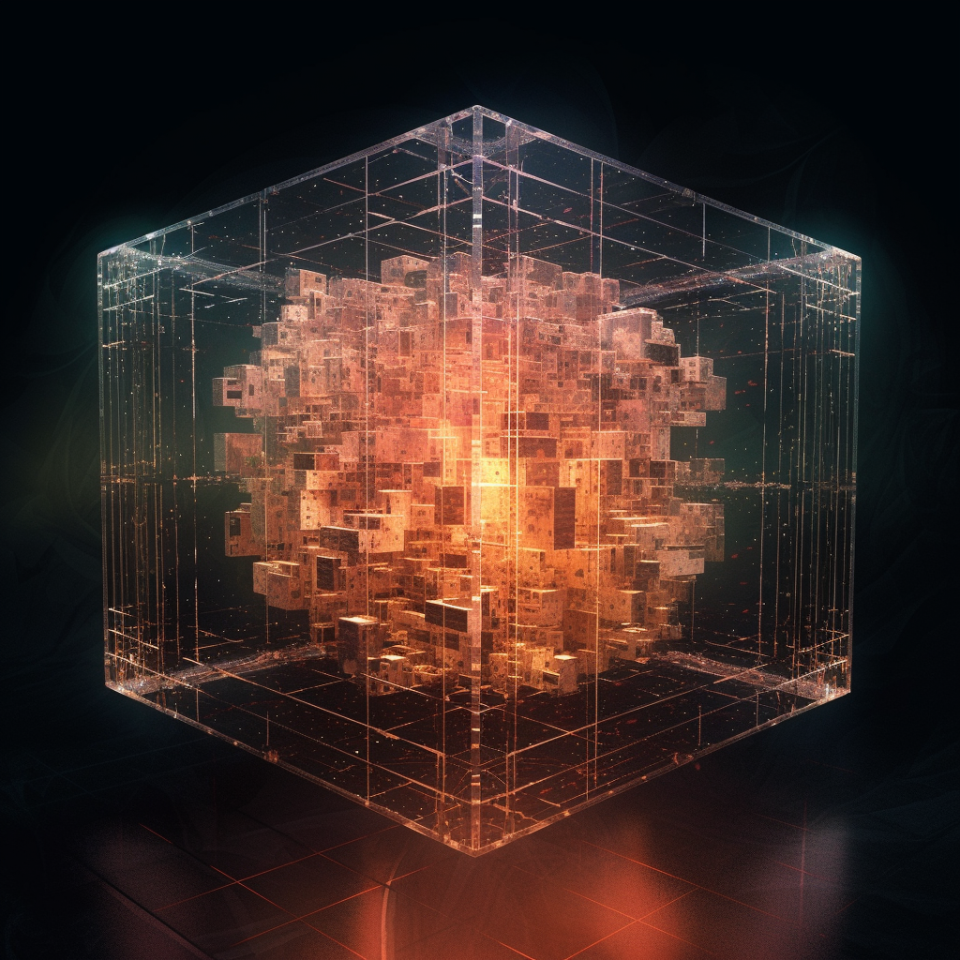

La sinapsi è una connessione fisica tra due neuroni o tra un neurone e una cellula bersaglio, attraverso la quale avviene la trasmissione di segnali e informazioni nell’organismo. Tuttavia, il termine “sinapsi” può essere utilizzato in senso metaforico per descrivere una connessione o un collegamento tra due o più idee, concetti o persone.

In un contesto metaforico, la parola “sinapsi” rappresenta un punto in cui le informazioni o le idee vengono trasmesse, condivise o scambiate. Può simboleggiare la comunicazione, la connessione intellettuale o emotiva tra individui o gruppi. Ad esempio, si potrebbe dire:

- “Nella sinapsi delle nostre menti, abbiamo trovato una soluzione innovativa al problema.”

- “La sinapsi tra le due culture ha portato a un arricchimento reciproco.”

- “La sinapsi tra gli artisti ha creato un’opera d’arte eccezionale.”

- “Le sinapsi tra le diverse discipline scientifiche sono essenziali per fare progressi nella ricerca.”

In questo contesto, la sinapsi rappresenta un punto di connessione e scambio di idee o informazioni, sottolineando l’importanza della comunicazione e della collaborazione nell’ambito di vari contesti, dalla scienza all’arte, alla risoluzione dei problemi e alle relazioni interpersonali.

I film che trattano specificamente del concetto scientifico delle sinapsi, ossia delle connessioni tra i neuroni nel cervello, sono relativamente rari. Tuttavia, ci sono film che affrontano temi legati alla neuroscienza, alla mente umana e alle connessioni neurali in senso più ampio. Ecco alcuni film che possono essere di interesse:

- “Lucy” (2014) – Diretto da Luc Besson, il film segue la storia di una donna, interpretata da Scarlett Johansson, che acquisisce capacità sovrumane a seguito di una sostanza chimica che modifica il suo cervello. Il film esplora il potenziale del cervello umano e le connessioni neurali in modo speculativo.

- “Eternal Sunshine of the Spotless Mind” (2004) – Diretto da Michel Gondry e scritto da Charlie Kaufman, questo film non tratta direttamente delle sinapsi, ma esplora la memoria, le relazioni e la psicologia umana in un modo che coinvolge l’idea delle connessioni neurali e delle esperienze personali memorabili.

- “Transcendence” (2014) – Questo film di fantascienza, diretto da Wally Pfister, affronta la questione della trasferibilità della mente umana in un computer avanzato. Esplora il concetto di connessioni neurali in un contesto futuristico.

- “The Cell” (2000) – Diretto da Tarsem Singh, questo thriller segue una psicologa che entra nella mente di un serial killer attraverso una tecnologia avanzata per cercare di salvare una giovane vittima. Il film offre una visione visivamente stimolante delle connessioni neurali e delle percezioni.

- “The Matrix” (1999) – Diretto dai fratelli Wachowski, questo classico della fantascienza presenta un mondo in cui la realtà è una simulazione informatica. Il film esplora concetti relativi alla mente umana, alla percezione e alla connettività neuronale in un mondo dominato dalla tecnologia.

Mentre questi film possono non trattare direttamente delle sinapsi nel senso scientifico, affrontano temi correlati alla mente umana, alla tecnologia e alla percezione che possono suscitare riflessioni sul funzionamento del cervello e delle connessioni neurali.