Uno scienziato pazzo rapisce turisti allo scopo di tentare un singolare esperimento: un centipede umano.

In breve: difficile dare una valutazione assoluta, tanto il film è in bilico tra un registro indigesto (e fine a se stesso) ed uno, tutto sommato, a suo modo originale.

Due ragazze americane si perdono in un bosco della Germania, ed incontrano casualmente, invece del principe azzurro, un vecchio chirurgo misantropo di nome Josef (ogni riferimento a personaggi famosi del passato dovrebbe essere tutt’altro che incidentale). Questi narcotizza le due ragazze e le assicura a dei lettini da ospedale, il tutto allo scopo di tentare un incredibile esperimento di chirurgia: realizzare un centipede umano, un gigantesco insetto-umano che coinvolge anche un terzo ragazzo. Non è difficile immaginare come abbia intenzione di collegare i tre sventurati, visto che il suo “sogno” è che la creature disponga di un’unico apparato digerente. L’operazione viene dettagliatamente descritta mediante appositi lucidi alle tre vittime, che tentano ripetutamente la fuga e dovranno alla fine sottoporsi a questa tortura, di cui il lato strettamente chirurgico, descritto con dovizia di particolare, è espressione grottesca e delirante di un destino quasi peggiore della morte.

Quello di The human centipede è – potremmo dire, senza timore di blasfemia – un sostanziale body-horror, privato della vena filosofica cronenberghiana ed avvolto in una spirale di cinismo e disgusto senza limite: Six riporta la carne alla carne, riduce dei corpi nudi a bestiame da macello e senza, per questo, voler intendere alcun sottotesto sociale (almeno in apparenza, come invece ha fatto A serbian film). Se si volesse parlare di originalità, si potrebbe tranquillamente farlo: il problema è che emergono un po’ di limiti, più che altro concettuali: ok, va bene il disgusto, l’orrore esplicito, la perversione feticista come metafora di sopraffazione, ma serve dell’altro – altrimenti il rischio noia è dietro l’angolo. Anche perchè, pur non volendo fare un horror prettamente politico, resta un dubbio sostanziale ad affliggere le nostre provate menti di cinefili: se è vero che sono esistiti vari mad doctor che praticano chirurgia sadica, lo facevano sempre per raggiungere un obiettivo (per quanto folle o irrealistico potesse essere). In altri termini, a cosa servirà mai un centipede umano se non a fare un film del genere che è diventato anche, negli anni, una saga? Uno dei tanti film che, in altri termini, dice tutto senza, alla fine, dire nulla, confinandosi in un limbo comunicativo che ti farà chiedere “ma che cazzo ho visto?”.

Il film scorre inesorabile, con alcune sequenza assurdamente indigeste e si attende la fine del film, con ansia, come una sorta di liberazione. Tom Six non possiede nulla dell’eleganza di Cronenberg, s’intende, tantomeno credo che aspiri a nulla di tipico del canadese, ma qui il problema di fondo è che la storia è totalmente monca, pointless nella sua narrazione e troppo concentrata ad esibire sadismo. “Il centipede umano” non riesce, nonostante tutto, ad essere un film pessimo, e nemmeno a diventare un cult tra qualche decennio (…o magari lo diventerà, chissà). Ripeto, non è un film da scansare come la peste, ammesso pero’ che abbiate lo stomaco di ferro e siate amanti dell’horror più estremo.

The human centipede è realismo allo stato puro, non ha nulla di favolistico: ci tiene ad essere disgustoso nella sua maniacale descrizione medico-chirurgica, e da’ per scontato (non sappiamo sulla base di quale argomentazione) che la coprolalìa sia una componente fondante della paura. Il regista, peraltro, ha avuto un vero chirurgo come consulente: questo fa molto Cronenberg, ma ripeto: non è un film da cineforum, e basta leggere una mitica intervista al regista che afferma candidamente it’s for fun per capirlo.

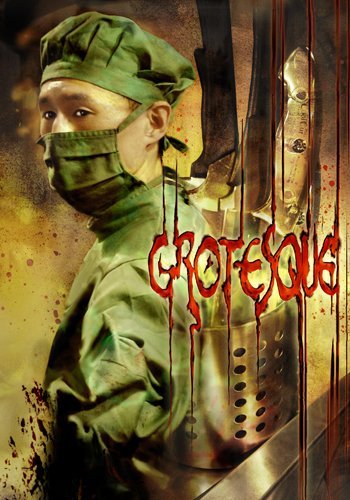

Se poi volete fare gli intellettuali fuori corso all’università, ve ne basti una: due vittime sono americane, una è giapponese mentre il cattivo è tedesco, il che si presa ad una rilettura in chiave storica, precisamente seconda guerra mondiale, il nazismo. Ma poi stop, quando hanno finito di spiegarvi queste cose eravate assenti, in un certo senso: piazzare dei fondali luminescenti, risaltare il camice del medico in un’atmosfera chirurgica e piazzare un’aquila nazista nella sua casa è un po’ pochino per urlare alla metafora simbolista del secolo. È chiaro, quindi, che siamo quasi esattamente sulle stesse sponde che ha voluto toccare un film analogo, per certi versi, quale Grotesque.

Josef – il medico folle, non spiega perchè agisca in quel modo; sappiamo che è affetto da varie forme di perversioni, di cui quella sadico-feticistica gioca un ruolo da padrone, ma il discorso finisce lì. Nessuna spiegazione ulteriore, nessun flashback o approfondimento. Il centipede spiazza, nella sua semplice e diretta brutalità, e pure parecchio. Il film procede con un’insistenza – quasi compiaciuta – nel mostrare la continua ed interminabile sofferenza delle tre vittime, senza neanche provare delineare lo spessore dei personaggi coinvolti. Cosa stanno espiando le vittime? Dentro film cruenti come Saw abbiamo il piacere di saperlo, alla fine, qui no: e ci manca solo una bella pernacchia conclusiva, tipo Alvaro Vitali dei bei tempi.

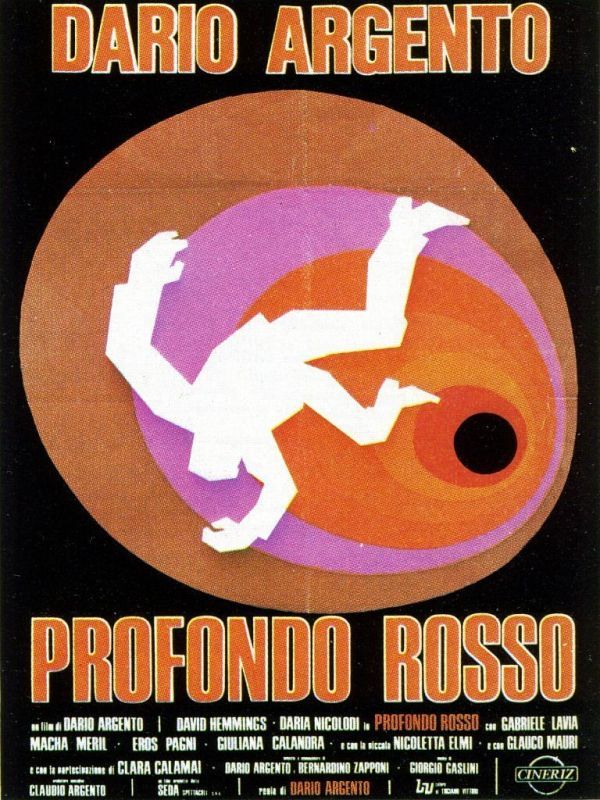

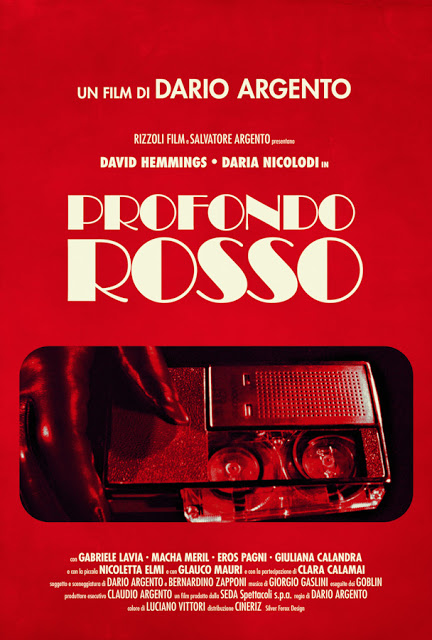

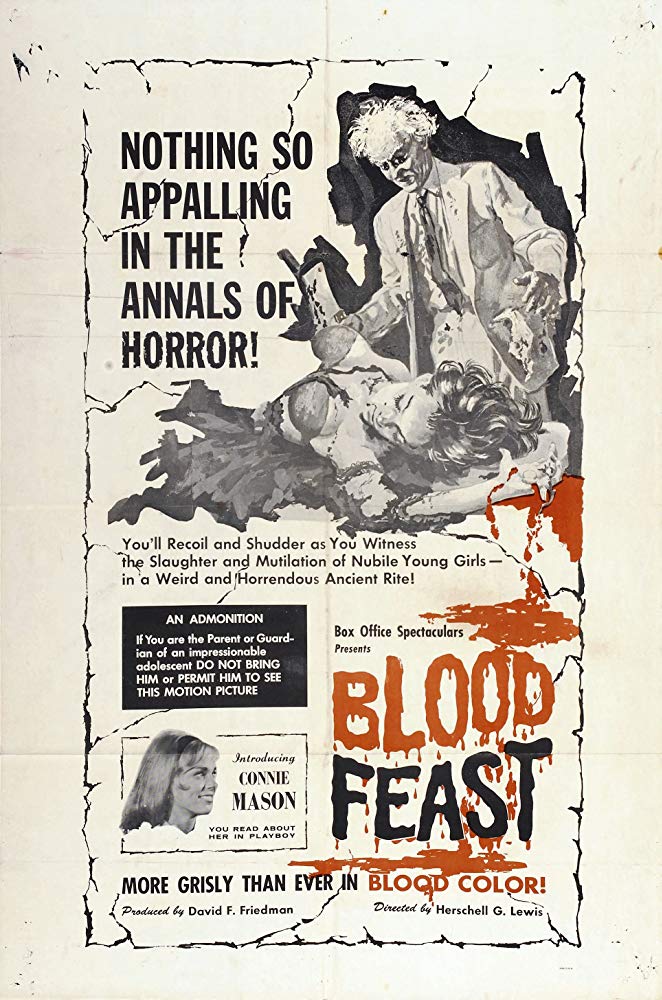

Il senso di liberazione provato nel finale credo che sia qualcosa di universale, così come il notevole twist che si verificherà poco dopo (il finale merita, ed è il solo motivo per cui non mi sento di bocciare questo film). Così, mentre lo spettatore più sensibile si ritrova con lo stomaco rivoltato, e magari neanche riuscirà a finire di vederlo, quello più propenso all’intellettualismo non troverà pane per i suoi denti. Senso di indefinito, quindi, che poi si materializza nel fatto che siamo lontanissimi dai canoni della black-comedy: c’è poco o nulla da ridere, insomma, a confronto il sadismo di Funny Games è quasi demenziale, e l’unico richiamo che possa venirmi in mente, a parte le citazioni da horror di cassetta anni 70/80, è quello del genere nazi-sexploitation.

“Il centipede umano” è orrore puro, “divertimento” diretto e crudele, che emana la cattiveria del protagonista: perfetto, inumano, detestabile dal pubblico fin dal primo istante, proprio perchè praticamente privo di debolezze ed empatia. Al tempo stesso rimane in una sorta di purgatorio, per cui non si riesce a capire chi si abbia di fronte, e che reazione si possa avere: se si debba ridere, vomitare, urlare al capolavoro, scappare o piangere.

Nella serie South Park il film è stato parodiato come HUMANCENTiPAD. Nel loro caso, la colpa da pagare è quella di aver cliccato “Accetto” sulle rinnovate condizioni d’uso di Apple. Se non altro, Trey Parker e Matt Stone hanno dato una motivazione.

Il film horror sul millepiedi umano si presta ad un’analisi sociologica non da poco. Forse

Nel 2009, il regista Tom Six ha pubblicato The Human Centipede: First Sequence che è stato un appello per i fan del genere solo per il suo concetto. Apparentemente, il film era basato su un’affermazione ironicamente feroce secondo cui ogni molestatore di bambini dovrebbe essere punito in questo modo. La trama ruota attorno a uno scienziato tedesco pazzo che vuole costruire un millepiedi umano unendo diverse persone insieme dalla bocca al fondoschiena.

Il tutto è stato pubblicizzato con lo slogan “100% medicalmente accurato” che è stato (presumibilmente) confermato da un chirurgo che era presente durante le riprese del film. Ciò che è stato davvero sorprendente è stato il fatto che il Dr. Heiter si comporta in modo così serio e che il film non è poi così spettacolare – il valore dello shock deriva dal perturbante, a nostro parere (la storia è talmente assurda che potrebbe essere vera, anche se poi ovviamente non lo è) dalla recitazione psicotica di Dieter Laser. È un pezzo di cinema disgustoso relativamente intelligente che è stato in grado di schivare, almeno per gran parte, qualsiasi accusa di horror pornografia o, come andava di moda scrivere anni fa, “torture porn”.

La storia

All’inizio ci sono le due classiche studente americane in cerca di avventure, ridono e parlano spensieratamente, e non sanno quello che le aspetta. Incontrano così l’orco di turno, Josef (nomen omen), che prevedibilmente le narcotizza per poi legarle ad un letto d’ospedale. Ma non è il sesso, ciò che vuole Josef: vuole creare un singolare esperimento bio-tecnologico in cui le ragazze saranno parte integrante. Un centipede umano sarebbe come un millepiedi composto da almeno tre persone, legate tra di loro con punti chirurgici e in corrispondenza del didietro e della bocca. Non riusciamo a dirlo meglio di così: è una metafora. Di quelle potenti, qualcuno dirà è un po’ trash, certo che lo è, ma è una metafora trash in effetti. La metafora del mondo trash in cui ci tocca vivere, in fin dei conti.

Lo scopo di Josef – cattivo raggelante nonchè, ci passiate l’azzardo, unico nel suo genere – non è tanto quello di costringere i malcapitati a praticare la coprofagia l’uno dell’altro: è quello di creare nuova vita, come un novello dottor Frankenstein. Con un feticismo così particolare, del resto, non è impossibile pensare ad un’interpretazione socio-psicologica del mondo in cui viviamo. Un mondo in cui un inquietante Grande Altro ha finito per legarci l’uno a l’alto, rendendoci interdipendenti e costringendoci a collaborare tra di noi. Ma nel mondo in cui viviamo è difficile collaborare, per cui il nostro Io si trova costretto a collaborare alla meno peggio.

Ci convince, e vorremmo lasciare questa suggestione a chiunque abbia visto il film, comunque ne sia rimasto: disgustato, offeso, raccapricciato, colpito e via dicendo.

Il film è stato presentato in anteprima al London FrightFest Film Festival il 30 agosto 2009. Ha ricevuto un’uscita nelle sale limitata negli Stati Uniti il 30 aprile 2010. Nonostante un’accoglienza di critica mista, il film ha vinto numerosi riconoscimenti ai festival cinematografici internazionali. Due sequel anch’essi scritti e diretti da Six, Full Sequence e Final Sequence, sono stati rilasciati rispettivamente nel 2011 e nel 2015. L’intera trilogia è stata combinata in un unico film nel 2016, intitolato Complete Sequence, che Six ha descritto come un “millepiedi del film” a causa del fatto che ogni sequenza porta al suo successore mentre lavorava contemporaneamente come film autonomo separato.