Virginia, giovane appassionata di letteratura horror, lavora in una libreria e rimane letteralmente stregata dai romanzi del misterioso Malcolm Brand, tanto da iniziare a vedere i protagonisti delle sue storie nella vita di ogni giorno…

In breve. Discreto b-movie senza pretese, piuttosto equilibrato e ben diretto, anche con una storia piuttosto originale. Da riscoprire ancora oggi.

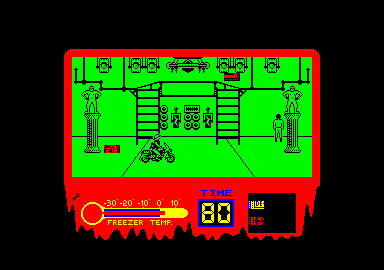

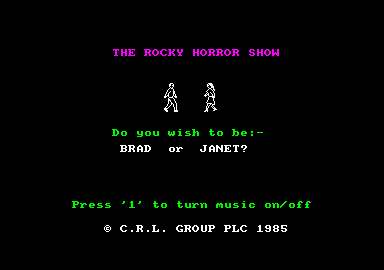

Sola in quella casa (traduzione arbitraria dell’originale I, madman, e che probabilmente strizzava l’occhio ai titoli gloriosi degli anni ’70) si presenta come un lavoro decisamente originale: la storia che vediamo all’inizio coincide con la narrazione del racconto che sta leggendo la protagonista, appassionata di romanzi horror – oltre che simbolico fan in cui buona parte degli spettatori potranno immedesimarsi. Il film presenta numerosi cambi di punti di vista – tra la Virginia nella vita reale e quella che si immedesima con la protagonista della storia – con la presenza di sequenze piuttosto dirette ed evocative, senza sconfinare nel visionario puro (per una volta questo sembra essere un pregio: gioca a favore della comprensibilità della storia).

Se le sue ripetute letture evocano a più navigati suggestioni modello Ai confini della realtà con il ben noto (e genuino) approccio al genere, tra porte che si chiudono all’improvviso, il leitmotiv del pianista dalla finestra ed i temporali che iniziano puntualmente quando Virginia inizia a leggere, c’è da sottolineare che la creatura di Tibor Takàcs – regista tra l’altro del piccolo cult Non aprite quel cancello, altro titolo da non giudicare male in base all’apparenza – è un rispettabile saggio dell’orrore, non completamente esente da difetti, ma piuttosto compatto come forma e stile.

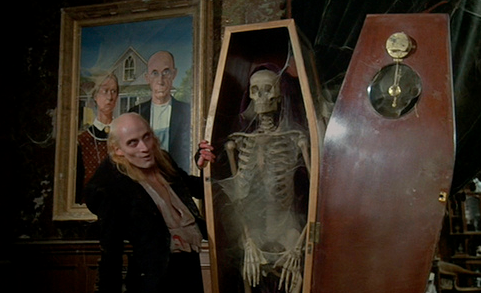

La storia romantica del mad doctor Malcolm Brand, disposto a tutto per amore (ivi compresa la mutilazione di varie vittime, i cui pezzi sono usati per modificare il proprio aspetto – o quantomeno illudersi di farlo – per piacere all’amata), e l’archetipo di Virginia come simbolo dell’appassionato di horror rendono, già da soli, grande giustizia alla pellicola, penalizzato fortemente solo da un doppiaggio italiano probabilmente non troppo espressivo. Al tempo stesso, non si tratta di un film gotico nel senso stretto del termine (come potrebbe esserlo L’arcano incantatore oppure Il demonio, per intenderci), ma di un buon ibrido in cui parte del feeling deriva sia dai film di serial killer (Vestito per uccidere, Henry – Pioggia di sangue) che dagli horror più intrisi di introspezione, psicosi e ossessioni (Possession).

Mentre legge, Virginia è estremamente coinvolta dal racconto, tanto da sospettare che sia la narrazione a guidare la realtà; una realtà che vedere una serie di omicidi inspiegabili quanto collegati al libro di Brand. Il richiamo a Il seme della follia (seppure in una forma parziale, e senza scomodare paragoni fuori luogo), rimane d’obbligo, tanto che sembra lecito sospettare che il maestro Carpenter abbia potuto farsi influenzare da questo film per la stesura del suo celebre (e forse più lovecraftiano) film girato ad oggi. Inutile sottolineare che la dimensione onirica che vive la protagonista non sarà minimamente creduta dal mondo reale, evidenziando ancora di più la dimensione tragica di chi vive situazioni di isolamento o emarginazione.

La storia sceneggata da David Chaskin rimane ad un livello ordinario, accessibile anche ai non patiti del genere, ed è pesantemente influenzata dagli horror classici, sempre intelligentemente trasposti nei libri letti dalla protagonista senza, per questo, perderne efficacia narrativa e potenza orrorifica (si veda, ad esempio, la terrificante sequenza dell’ingresso del dottore in casa della vittima, prima narcotizzata e successivamente decapitata; oppure l’omicidio visto dalla finestra modello La finestra sul cortile, per poi mostrarsi con le sole ombre dei personaggi).

Sul finale Takács si prodiga in un doppio finale che sembra quasi richiesto a gran voce dagli spettatori; al tempo stesso, conclude in modo ordinario la vicenda e con quel tocco di fantasy che si era accennato all’inizio, senza scomodare sociologia pessimista, finali amari o indagini sulla natura del male (come forse era lecito aspettarsi). Ne rimane pertanto un buon horror ottantiano, e questo è quanto.