Umberto lavora come idraulico, è il classico “uomo medio” insicuro e al tempo stesso affetto da machismo, il quale soddisfa la propria sessualità barcamenandosi, con pochi soldi, tra prostitute e pornografia. Per pura necessità un giorno finisce a casa di un ragazzo all’interno di un quartiere popolare: questi è omosessuale dichiarato, e la situazione provocherà una forte mutazione interiore…

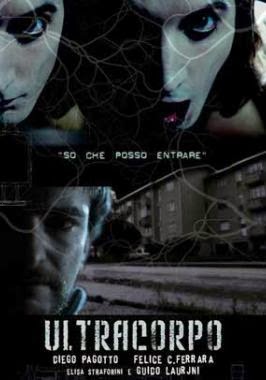

In breve. Interessante cortometraggio thriller cosparso di citazioni (a partire ovviamente dal cult dei celebri body snatchers, e finendo con una rappresentazione dell’orrore interiore da vero cinema d’autore), viene proposto come forte atto di denuncia anti-omofoba. Non tutti i personaggi sono curati con la stessa intensità, ed esiste per la verità qualche pecca a livello narrativo: ma il risultato colpisce dritto nel segno ugualmente, pur contenendo una sola vera sequenza allucinatoria riconducibile all’horror. Il resto è psicologia, e riesce a fare molta più paura.

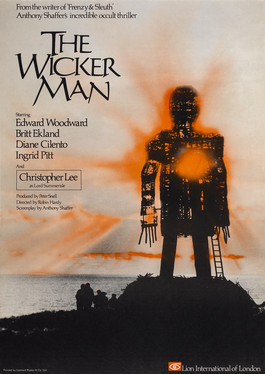

All’interno del mercato globalizzato e conformistico all’italiana, una ventata di aria fresca fa sempre piacere. E questo piccolo gioiello del regista Michele Pastrello certamente riesce ad andare orgogliosamente (e con intelligenza: non era facile) in controtendenza rispetto al “volemose-bene” che regna sovrano da diversi anni nelle nostre distribuzioni più grosse, riuscendo a farsi carico di un importante messaggio sociale senza alcun appesantimento. Film tecnicamente notevole, dotato di una fotografia suggestiva e tipicamente metropolitana, Ultracorpo parte da una celebre citazione del quasi omonimo film per arrivare a collegare, in modo forse prevedibile, il “baccello” alieno con una trasformazione interiore del protagonista. Una mutazione facile da indovinare, così come non sarà difficile intuire lo sviluppo delle vicende: un uomo come tanti, vittima delle proprie assurde convizioni che viene sopraffatto dal lato oscuro del cambiamento, e finisce per cambiare per sempre. Un passaggio che merita una visione per sua fortissima attualità: perchè la solitudine di Umberto, costellata di cura per il corpo nella palestra di casa e istinti repressi che tardano ad uscire fuori, esplode nella violenza nel modo più inatteso, e lascia un messaggio forte e chiaro. Un qualcosa che, nell’Italia delle aggressioni facili contro i “diversi”, lascia svariati spunti di riflessione.

Il mio nome è Umberto. E sta succedendo qualcosa in me. Sì, c’è qualcosa che non va. Non ho un soldo in questi tempi di crisi, vivo in una vecchia casa che mi ha lasciato mia madre e devo accettare qualsiasi sporco lavoro pur di non sprofondare. Ma lì, in quel cesso di posto non dovevo andarci, non dovevo accettare. Maledetti soldi. Ora sono qui, con lui. No, ora se n’è andato, ma sento che i suoi occhi continuano ad osservarmi. Ce ne sono altri come lui in giro, ti attraggono a loro, l’ho capito ora ma non mi faccio ingannare. Sento che vuole il mio corpo: sento che può entrare. E’ un incubo. Devo rimanere sveglio e all’erta.