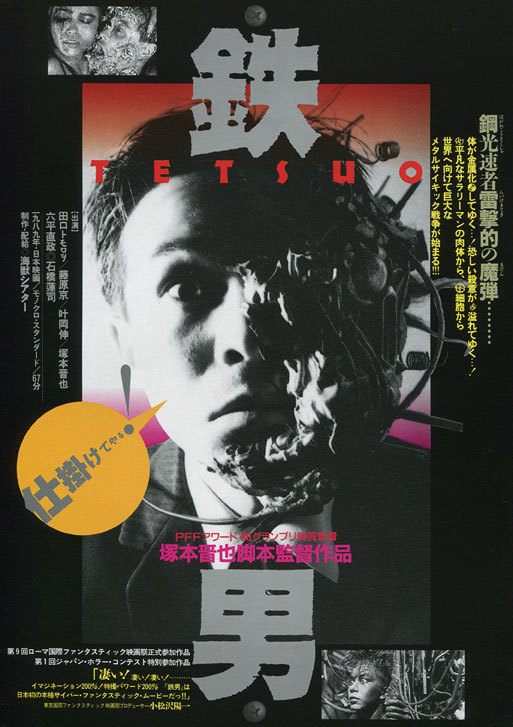

Un composto business-man provoca un incidente stradale ad uno sconosciuto; lentamente inizierà a trasformarsi in un ibrido uomo-macchina.

In breve: fantascienza low-budget con elementi horror, trama sconnessa e richiami al primo Cronenberg. Una chicca cyberpunk originale quanto delirante, non agevole da visionare quanto cult all’ennesima potenza. Girato volutamente in bianco e nero, con stile delirante e con pochi mezzi (il regista interpretò una parte per ovviare ad esigenze di budget), è (come minimo) uno dei migliori film del genere.

“Esiste una bipolarità: stress e amore. Amore perché la tecnologia ha permesso la crescita economica del Giappone, stress perché ha finito per opprimerci, e se vengo oppresso l’unico desiderio che provo è quello di una tabula rasa: distruggere, per creare qualcosa di migliore” (S. Tsukamoto)

Uno dei cult più assoluti del cyberpunk cinematografico, rappresenta l’alienazione esistenziale prodotta da una tecnologia sempre più perfetta e sempre più disumana. Convulso incubo metropolitano, il cui senso è relegato alla visione completa della trilogia (Tetsuo 2 – Body Hammer del 1992 e Tetsuo 3 – The bullet man del 2009), nonchè esasperata riflessione sulla condizione umana e sul suo rapporto con la tecnologia. La trama, in questi termini, è poco più di un accessorio a malapena necessario.

Tetsuo parte da un presupposto inquietante: come in Tokio Fist, il dolore è presentato come una parte inevitabile della vita. Attraverso esso, infatti, si veicolano le uniche sensazioni autentiche rimaste all’Uomo (idea forse mutuata da Hellraiser), un Uomo intrappolato nelle gabbie della modernità, della vuota produttività, del senso del dovere, in una frustrazione che trova sfogo nella segreta perversione del dolore auto-inflitto.

I non sequitur di “Tetsuo – The iron man” (e ce ne sono parecchi), tutt’altro che a portata di tutti, fanno parte di un’estetica da accettare come “patto” tra spettatore e regista, resi dignitosi da un modo letterario di fare cinema proprio perchè di natura squitamente cyberpunk. Un cinema come espressione di legame malato tra uomo e macchina, i cui massimi esponenti furono James Ballard e, almeno in parte, Philiph Dick. Il cyberpunk cinematografico, del resto, si è sviluppato in modo alquanto disorganico, e non presenta tratti riconoscibili ed esclusivi: questo non depone a vantaggio di un film del genere, e ne esaspera la scarsa visionabilità. È anche vero, comunque, che il suo sviluppo in forme più “commerciali” (penso alla saga di Matrix, e a tutto quel filone light che comprende, ad esempio, Johnny Mnemonic), non è riconducibile a questa corrente, per molti versi l’unica vera corrente cyberpunk. Una scena altamente simbolica del film, del resto – spesso dimenticata da (inutili) tentativi di delinearne la trama – si presenta allo spettatore quando il “metal fetishish” protagonista annuncia che “presto il tuo cervello diventerà di metallo“, e mostra “un mondo nuovo” al povero Tomoo (ormai interamente mutato): un campo di fiori fatto di ferro, con steli a forma di molle, a delinare un mondo “metallizzato” ovvero materialistico e per nulla umano.

Il voler stare fuori dalle righe di Tsukamoto provoca un certo disorientamento nello spettatore medio, sfavorendo nettamente la visione di Tetsuo. Nonostante l’appeal un po’ troppo teorico, comunque, Tetsuo ha il merito di aver riconsegnato un’autentica dimensione artistica in chiave moderna al genere: e di averlo fatto in modo non banale o fine a se stesso, lanciando messaggi sovversivi quanto preoccupati sul nostro futuro. Innumerevoli i riferimenti ad altri film simili come stile e tematiche: si va dal classico Eraserhead di David Lynch (stile delle riprese, trama sconnessa) fino a Cronenberg, omaggiato all’inverosimile: ad esempio La Mosca, nella mutazione di una relazione a seguito di un cambiamento fisico (il trapano-fallico in questa sede, la mutazione in insetto di Brundle-mosca), e anche Videodrome, nell’uso dello schermo e della tecnologia come strumento di alienazione.

Vi sono alcuni punti salienti della trama che, evidenziandoli, possono aiutare la comprensione dell’opera: anzitutto le fotografie di atleti collezionate all’interno della macchina – sembra infatti che il metal fetishish (interpretato da Tsukamoto in persona) non sia altro che un maratoneta che, probabilmente, cercava nuovi modi per incrementare le proprie prestazioni. Questo lo si deduce non tanto dalla sua corsa frenetica (all’inizio ed alla fine del film), quanto dal fatto che indossi una maglietta da corridore con una “X”, probabilmente il numero di gara dell’atleta. L’ impiegato Tomoo Taniguchi (interpretato da Tomorowo Taguchi) e la fidanzata (interpretata da Kei Fujiwara) hanno prima investito il feticista, poi lo hanno trasportato via in macchina e, in preda al panico, lo hanno prima lasciato in un burrone e poi, per smaltire la tensione, hanno grottescamente fatto sesso – magari in preda ad una inquietante eccitazione sullo stile di Crash.

Poco dopo la colazione, poi, vediamo Tomoo parlare al telefono con la donna, ed il fatto che i due ripetano vuotamente “Pronto?” potrebbe in qualche modo rappresentare il senso di colpa che li opprime. Alla fermata della metropolitana Tomoo incrocia una donna, contaminata da una “cosa” metallica informe (che, nonostante le dimensioni, sembra “contenere” o essere controllata a distanza dal metal fetishist) che le intacca la mano e la trasforma in una specie di androide, metà donna e metà macchina. La donna cerca di aggredire il salary-man protagonista – e questo perchè la vendetta del metal fetishish si sta concretizzando – rincorrendolo fino ai bagni della metropolitana, e poi fino a casa, dove grazie ad un cacciavite l’uomo ha la meglio, ma è comunque rimasto infetto dal metallo (l’idea del metallo come malattia è tipicamente da Cronenberg). Nella stessa ottica alienante è possibile rivisitare la scena in cui l’uomo sogna di essere sodomizzato dalla compagna, mutata anch’essa in una malefica danzatrice provvista di un tubo metallico in corrispondenza del pube. Tutto in Tetsuo è simbolo, tutto serve a creare suggestioni e a suggerire idee di una malata (quanto inevitabile) contaminazione tra metallo-demoniaco e uomo-corrotto.

Il metallo, poi, sembra anche conferire una sorta di invulnerabilità a Tomoo, che non risente delle numerose coltellate subite dalla ragazza dopo aver tentato di aggredirla con il mostruoso (e citato a sproposito) trapano-fallico. Il delirio di effetti speciali del finale, poi, va seguito con grande attenzione, perchè mostra un’immensa e dettagliatissima ragnatela di tubi metallici, fili e circuiteria elettrica che fa meraviglia, di per sè, per una produzione low-cost. Molte sequenze sono state girate a passo uno, ovvero utilizzando un solo frame al secondo al posto dei consueti 25, creando un effetto di immagini “a scatti” usato qui in modo estremamente suggestivo. Impressionante il modo in cui Tsukamoto, da qui, rende gli effetti speciali impressionanti e realistici: si vedano, ad esempio, i circuiti nel braccio di Tomoo.