Nostalgica espressione di un cinema che non esiste quasi più: puo’ piacere o meno, fare ribrezzo o sorridere, ma rimane l’idea forse più incontaminata della poetica lacerante di Fulci.

In breve: una delle opere massime del regista romano, summa perfetta di uno stile fatto di eccessi, violenza estrema e crudele ma anche di poetica profonda ed in parte toccante. Da sempre nella mia top-ten per quanto riguarda lo splatter; leggermente sconnesso in alcuni tratti (specie se lo si vede una sola volta), delinea la poetica del regista romano e vale la pena vederlo anche solo per il mitico finale. Grandissimo lavoro, in questa sede, da parte di Giannetto De Rossi in fatto di effetti speciali.

Raccontare l’Aldilà è impossibile senza descriverne almeno per grandi linee la trama: ed è quello che farò qui, considerando che la sua bellezza prescinde, per una volta, dal non “saperne troppo”, e mi pare doveroso specificare che dirò parecchio sulla storia bruciando così vari dettagli. Per chi non ha visto uno dei pilastri dell’horror italiano anni 80, mi sembrerebbe più opportuno provare a procurarsi il film prima, e leggere solo successivamente la mia recensione.

“…l’orrore si accetta in quanto idea pura. La ragione non c’è… c’è l’idea pura” (Lucio Fulci su “Paura nella città dei morti viventi”, citato in Paolo Albiero, Giacomo Cacciatore, Il terrorista dei generi. Tutto il cinema di Lucio Fulci. Roma, Un mondo a parte, 2004)

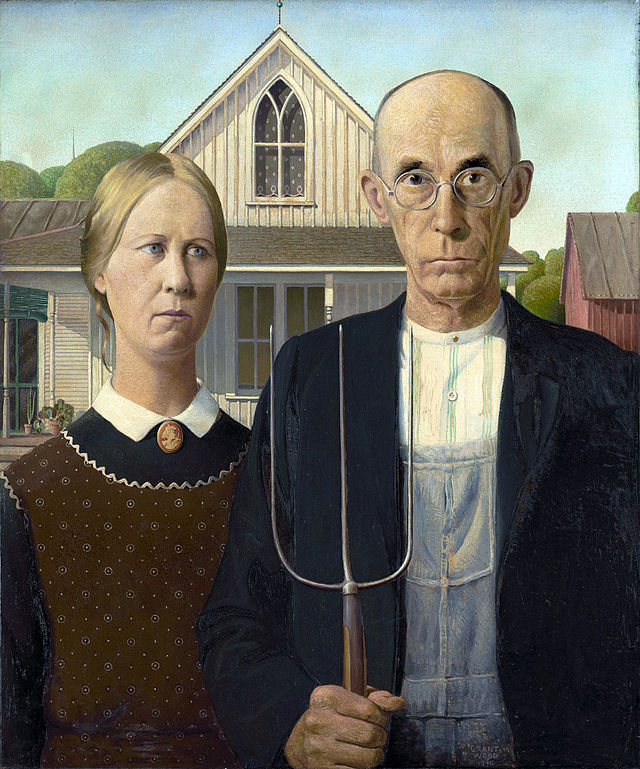

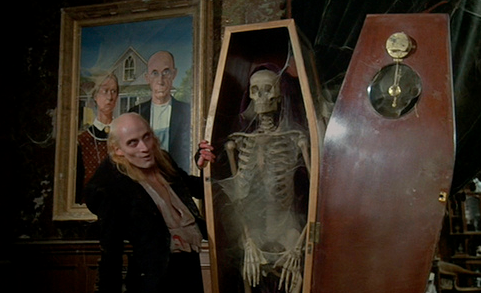

All’inizio, in alcuni suggestivi fotogrammi color seppia, vediamo un gruppo di persone – nell’anno 1927 – entrare nella stanza di hotel di quello che si scoprirà essere un pittore (Zweick): il loro scopo è quello di crocefiggerlo al muro, non prima di averlo sadicamente torturato a colpi di catene. L’artista è sospettato di stregoneria, e segue così la triste sorte della “maciara” de “Non si sevizia un paperino”: un tema, quello dell’intolleranza, evidentemente piuttosto caro al regista romano. Alcuni anni dopo vediamo Liza (la MacColl, attrice cult dei film di Fulci) eredita in Lousiana proprio quel vecchio albergo, nel quale si manifestano fin dal restauro alcuni strani incidenti: un operaio cade dall’impalcatura per colpa di un’improvvisa presenza oscura, mentre ad un idraulico perde un occhio per via di una “cosa” fuoriuscita da una tubatura. Inutile forse sottolineare che Fulci, già da queste prime scene, non ci risparmia alcun dettaglio gore: non bisogna dimenticare, comunque, che Fulci è molto influenzato anche dal fantasy (cosa che ha fatto anche nel “gemello” “Paura nella città dei morti viventi“, e per questo motivo non esita a contaminare le due cose in eccessi davvero sopra le righe.

Dopo qualche strana premonizione, la protagonista scoprirà che l’edificio del suo hotel è costruito su una delle porte dell’inferno, dalla quale inizieranno ad uscire fuori morti viventi e a disseminare il panico sulla terra. Scenario alquanto suggestivo, quest’ultimo, se contiamo che di zombi nel film non se ne vedono per la maggioranza delle sequenze, per quanto pare si sia trattato di una mera scelta produttiva che voleva sfruttare l’onda degli zombi movie low cost. Un modo per variare la monotonia delle dinamiche da zombi-movie, a mio parere, che in molti dovrebbero rivalutare. Indimenticabile poi, come ricordavo all’inizio, la scena finale in cui Liza, assieme ad un altro compagno di sventura, nella fuga dai morti si troverà letteralmente all’interno di un quadro di Zweick. Si tratta di quello che rappresenta l’aldilà, un deserto di cenere e corpi nudi, un vuoto e desolante Nulla. Un viaggio quindi completamente surreale, a tratti realmente da brivido, dalla realtà all’incubo: la vendetta del pittore si esplica così attraverso la sua arte.

“E ora affronterai il mare delle tenebre, e ciò che in esso vi è di esplorabile…”

Secondo il regista romano, sembra di capire, dopo la morte vi è sempre l’oblio, e soltanto la memoria – per quanto dolorosa – puo’ salvarci dal diventare completamente ciechi. L’insistenza di Fulci sugli occhi, peraltro – e sul maltrattamento fisico che essi subiscono di continuo, non soltanto in questo film per la verità – sembra prestarsi sia a speculazioni filosofiche che ad un’allegoria – piuttosto grottesca – di ciò che dovrà subire lo spettatore. Inutile aggiungere, a questo punto, che il film è davvero crudissimo, in certe scene rasenta l’insostenibile e realizza, a mio parere, ciò che un Vero Horror deve fare: disgustare, spaventare, toccare le corde del terrore e spingerci a girare il capo dall’altra parte dello schermo. Un pessimismo lugubre, quello del regista romano, che si esprime attraverso la maggioranza delle sequenze del film, diventate cult per i motivi più svariati. Un esempio abusato è la partecipazione di Michele Mirabella nei panni del bibliotecario – assalito da un gruppo di tarantole – mentre una prova di gore sopra le righe è senza dubbio la ragazzina colpita da un colpo di pistola (scena atipica per il cinema volemose-bbene, presente esclusivamente nella versione uncut; per la cronaca ricorda un’esasperazione delll’omologa sequenza di Distretto 13 di Carpenter).

Un capolavoro del genere, a mio parere, ma attenzione: rimane pur sempre un genere “popolare” e con un suo personale spessore (nel senso che è esente da simbolismi masturbatori), anche se a mio parere è indispensabile disporsi con una certa empatìa verso l’horror più estremo. Altrimenti è forse meglio lasciar perdere e dedicarsi ad altri film. Questo è certamente Horror – sarà forse banale scriverlo – con la “H” maiuscola proprio perchè sconnesso, fuori dalle righe, unico nel suo genere, a volte forse senza vere giustificazioni per quanto riconoscibile tra decine di altri cloni scadenti. E poi fa paura, fa sussultare lo spettatore che a volte stenterà a credere a quanto viene rappresentato: anche per i canoni odierni è molto probabile che lo sentirete “sporco”, realistico ed oscuro come non mai. Un qualcosa che lascia il segno, “…e tu vivrai nel terrore! L’aldilà“, e che spaventerà per bene gran parte degli spettatori. Del tutto fuori luogo, per la cronaca, alcune critiche a mio parere un po’ grossolane che vogliono questo lavoro di Fulci come una scopiazzatura malriuscita di Inferno di Argento (con cui si riscontrano alcune somiglianze, tuttavia i film vanno visti e limitarsi ad accoppiare sequenze a caso è davvero troppo, troppo superficiale).

La versione in DVD del film possiede diversi speciali e soprattutto non è censurata come la versione tipicamente a noleggio (che, in molti casi, non riporta la sequenza color seppia dell’omicidio del pittore: pensavano che fosse il trailer di un altro film, a quanto pare…). Un buon criterio per regolarsi dovrebbe essere annesso alla censura (VM 14 per la versione edulcorata, VM 18 per la completa), mentre la limited edition della Anchor Bay sembra la più completa e meglio realizzata anche esteticamente, anche se indubbiamente ha un prezzo abbastanza spropositato.