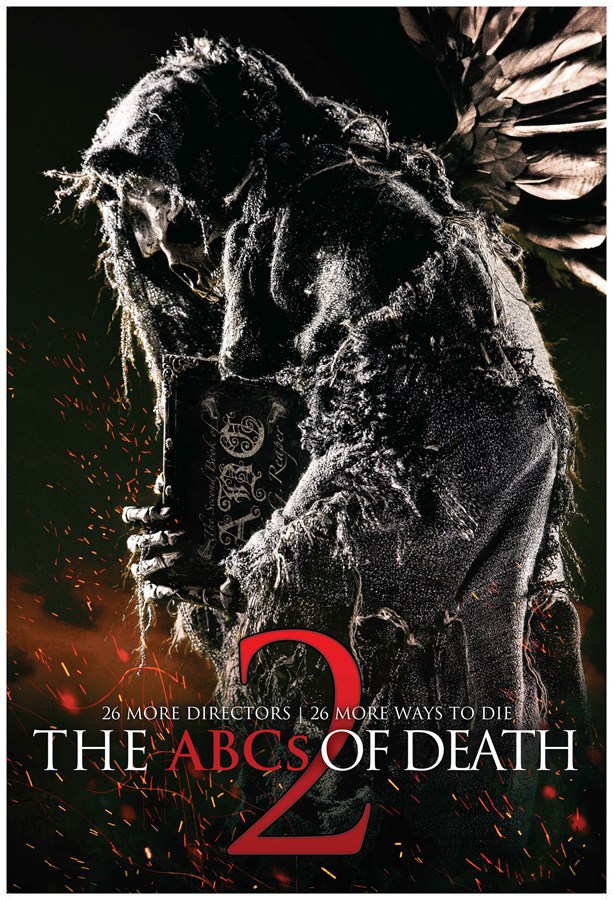

Una nuova antologia horror di 26 nuovi cortometraggi, dall’andamento meno altalenante del precedente capitolo ed accomunati dalla stessa tematica. Come nel caso precedente, gli episodi migliori sono stati sottolineati.

In breve. Antologia dell’horror moderno basato su un’idea semplice e molto generale: una lettera dell’alfabeto assegnata ad ogni regista, un format imposto quale cortometraggio e nessun vincolo, a parte dover legare le varie storie alla morte. Segue la precedente raccolta ABCs of death: anche in questo caso si alternano esperimenti, idee discrete ma non inedite, ottimi corti e qualche banalità e forzatura. Contraddicendo la nota regola secondo lui i primi sono sempre i migliori, e dovendo scegliere, converrebbe forse optare per questo secondo che per il suo predecessore.

A is for Amateur (di E. L. Katz). Un killer viene assoldato per uccidere uno spacciatore; l’uomo dovrà penetrare nell’appartamento della vittima camuffandosi da operaio, per poi fare fuoco col proprio silenziatore. Le cose, pero’, non andranno come previsto (da cui il riferimento all’amatorialità): un primo, curioso saggio del thriller-horror, ben diretto ed interpretato, e con un finale grottesco e sopra le righe.

B is for Badger (J. Barratt).Il badger non è altro che la talpa (Badger), oggetto del documentario di un insopportabile showman: l’animaletto in questione è stato, infatti, contaminato dalle radiazioni. Toni tragicomici sulla falsariga del precedente corto, accettabile nel suo complesso.

C is for Capital Punishment (J. Gilbey). Gli abitanti di una comunità chiusa e retrograda incolpano, si scoprirà ingiustamente, un uomo della scomparsa di una ragazzina. L’andamento fatalista della storia riflette un duro messaggio politico contro la pena di morte: per l’appunto, Capital Punishment.

D is for Deloused (R. Morgan). Film di animazione realizzato in clay-motion, con protagonista un enorme insetto (un pidocchio, da cui Deloused ovvero spidocchiare), che resuscita misteriosamente dal sangue di un assassino ed offre alla vittima la possibilità di vendicarsi. Ovviamente l’inganno è dietro l’angolo: altro corto notevole.

E is for Equilibrium (A. Brugués). Simpatica storia di due naufraghi e degli equilibri (Equilibrium) che si spaccano con l’arrivo di una immancabile naufraga. L’horror e la morte sono, in questo caso, poco meno di un accenno, per cui il risultato – per quanto divertente e ben realizzato – sembra c’entrare poco col contesto. Un problema che si ripropone anche in questa antologia sono i corsi apparentemente fuori contesto e poco legati alle premesse horror e mortifere della trama.

F is for Falling (A. Keshales, N. Papushado). Una militare israeliana si imbatte casualmente – dopo una caduta dal paracadute, Falling – in un ragazzino palestinese: la storia diventa simbolo della frattura, insabile, tra due popoli. Anche qui, poco e per nulla horror ma tanta sostanza.

G is for Grandad (J. Hosking). La storia, tra il serio ed il faceto, di un nipote ed un nonno e dell’odio che covano, segretamente, l’uno per l’altro. Rimane il vero oggetto misterioso dell’antologia, si fatica a coglierne il senso ma lo spirito horror grottesco oltre che claustrofobico c’è tutto.

H is for Head Games (B. Plympton). Un bacio tra un uomo ed una donna che si trasforma, mediante associazione di idee o flusso di coscienza (head games, giochi mentali) in un turbine di emozioni impalpabili e indefinite. Non male nel suo complesso, ma poco comprensibile, senza contare che – anche qui – la morte e l’horror passano ancora una volta in secondo piano.

I is for Invincible (E. Matti). Una centenaria (120 anni, si dice) è oggetto del tentativo dei familiari di farla fuori: peccato che sia, come suggerisce il titolo, Invincible!

J is for Jesus (D. Ramalho). Torture porn (come andava di moda definirli anni fa) che simboleggia l’assalto brutale della morale religiosa contro gli omosessuali; due religiosi, infatti, fanno rapire un uomo ed ucciderne il compagno, sottovalutandone il ritorno e la vendetta in forma di inquietante demone. Uno dei punti più alti della raccolta, qualitativamente parlando: peccato che il riferimento a Jesus (Gesù) sia leggermente forzato.

K is for Knell (K. Buožytė, B Samper). Questa coppia di registi presenta la storia di una donna che nota una nube nera che rende gli uomini degli assassini. Presto verrà a farle visita, concludendosi in un finale per certi versi poco chiaro. Il knell del titolo dovrebbe essere un “rintocco funebre”.

L is for Legacy (L. O. Imasuen): Un sacrificio umano viene interrotto nel momento culminante, ed un topo viene ucciso al posto della vittima prescelta; compare così un demone che, probabilmente per vendicare ciò che considera un inganno, uccide la popolazione del villaggio col semplice contatto. Non memorabile.

M is for Masticate (R. Boocheck): Senza un apparente motivo, un uomo barbuto e corpulento corre per strada in mutande, aggredendo a casaccio chiunque incontri; poco prima di essere fermato dalla polizia, morde (Masticate, per l’appunto) un malcapitato. La causa del tutto viene spiegata con un flashback dal retrogusto tarantiniano.

N is for Nexus (L. Fessenden): Ad Halloween, un uomo vestito da Frankstein si affretta a raggiungere la fidanzata. Il ritmo è frenetico e si insiste su guidatori imprudenti e distratti: Nexus non è altro (o almeno dovrebbe essere) l’incrocio fatale, inteso come connessione fisica.

O is for Ochlocracy (mob rule) (Hajime Ohata). Una donna viene condannata a morte da un grottesco tribunale fatto interamente da morti viventi, capaci di sfruttare un vaccino in grado – secondo loro – di eliminare gli effetti dell’infezione. Un testimone del processo, ad esempio, è solo una testa (!) a cui viene sottoposto il farmaco, inizia ad urlare e tanto basta perchè la sua sia considerata una prova. Uno degli episodi più originali dell’antologia, senza dubbio, e forse uno dei più raffinati: l’oclocrazia del titolo, per inciso, non è altro che una degenerazione della democrazia, in cui il potere delle masse diventa legge assoluta, al di sopra di tutto. A giudicare dalle degenerazioni attuali lamentate spesso sui social, appare come una profezia molto precisa.

P is for P-P-P-P SCARY! (T. Rohal). Un episodio surreale (girato in bianco e nero), che deve qualcosa al teatro dell’assurdo, si vedono tre evasi, in uno scenario buio, con un’atmosfera che richiama le commedie di inizio secolo scorso e, almeno in parte, la comicità slapstick, incontrano un uomo con in braccio un bambino: inizieranno a danzare, e poi spariranno (!) uno dopo l’altro. Quello di Todd Rohal è senza dubbio uno degli episodi più arthouse e meno mainstream della serie, difficile da valutare in sè e soggetto a preferenze / conoscenze regresse del pubblico che lo guarderà.

Q is for Questionnaire (R. Ascher): Sottoposto ad un test di intelligenza per strada, un uomo scopre a sue spese che si tratta solo di un pretesto per un trapianto di cervello uomo-gorilla (!). Il tutto si sviluppa mediante un parallelismo di immagini realmente suggestivo. L’ultima inquadratura è realmente sorprendente.

R is for Roulette (M. Kren): Una roulette russa che finisce in maniera del tutto imprevedibile, condotta da due uomini ed una donna nascosti in uno scantinato (non vediamo da cosa o chi si stessero riparando).

S is for Split (Juan Martinez Moreno). Home invasion inquietante e diretta magistralmente, dalla trama intelligente e di ispirazione hitcockiana (per non dire argentiana sul finale): mentre è al telefono col marito, una donna viene assalita da un individuo incappucciato armato di martello, che agisce (come si scoprirà) per un motivo preciso. Uno dei migliori della serie, sicuramente il più compatto. Split significa “divisione”, in un senso ben precisato dal finale sorprendente.

T is for Torture Porn (Jen e Sylvia Soska): Una donna – la modella e performer di burlesque Tristan Risk – viene molestata ed aggredita ripetutamente durante un’audizione; i suoi misogini antagonisti non hanno pero’ fatto i conti con una sua singolare caratteristica fisica. Parte bene, ma la sorpresa è forse banalotta ed in modo quasi surreale (sfiorando l’arthouse puro); nonostante tutto, discretamente realizzato.

U is for Utopia (V. Natali): In un ipotetico prossimo futuro, dominato dalla “U” dello sfavillante ed elegatissimo brand Utopia, ovviamente all’interno un un asettico centro commerciale, un uomo – dall’apparenza diversa da tutti gli altri, in realtà perfettamente normale – viene prima puntato poi circondato dai suoi simili, per poi essere catturato da un drone-poliziotto che lo brucia vivo, in modo che non ne rimanga traccia. Il regista di Cube gioca con atmosfere distopiche e con le metafore dell’omologazione, colpendo nel segno in pochi minuti.

V is for Vacation (J. Sable): Un uomo in vacanza con un amico comunica con la fidanzata mediante videochiamata; sarà proprio il compagno di viaggio a rivelare verità alquanto imbarazzanti, destinate a degenerare nel peggiore dei modi. Nonostante l’intero film sia ripreso dal punto di vista del videotelefono della ragazza, il corto è un buon equilibrio tra tensione e narrazione e si lascia guardare.

W is for Wish (S. Kostanski): Partendo dalla pubblicità televisiva di un giocattolo ad ambientazione fantasy – e sulla scia di un non meglio precisato flusso di coscienza – due ragazzini vengono catturati da alcuni misteriosi esseri, e si trovano ad incontrare l’idolo di sempre: l’Uomo Fantasia. Idea senza dubbio originale, ma troppo breve, probabilmente, per essere considerata davvero degna di nota.

X is for Xylophone (Julien Maury, Alexandre Bustillo): Ossessionata dal suono sordo di uno Xilofono giocattolo, una donna (Béatrice Dalle) arriva alle estreme conseguenze. Breve e brutale, come da tradizione Bustillo verrebbe da dire.

Y is for Youth (Soichi Umezawa): I tormenti di una ragazzina difficile, trascurata da entrambi i genitori, che immagina una vendetta splatter nei confronti degli stessi; la storia si concluderà con la sua, forse definitiva, ribellione.

Z is for Zygote (Chris Nash): Una donna incinta viene abbandonata dal marito, preda di mille paure e tormenti; assume periodicamente una misteriosa radice, una “medicina” che permette al nascituro di crescerle letteralmente dentro al corpo. Trascorrono molti anni e la donna è convinta di sentirlo parlare dentro di sè, fino ad un gran guignol di splatter – molto crudo – in cui il figlio arriva a prendere organicamente le sembianze della madre. Al rientro del marito, sembra chiaro che il tutto abbia simboleggiato un aborto dal punto di vista della stessa.