2092: Mister Nobody è ufficialmente l’uomo più anziano al mondo. L’attenzione mediatica è talmente concentrata su di lui che decide di raccontare la propria vita ad un giornalista. Racconto che si rivela, pero’, contraddittorio in vari punti, come se il protagonista non sapesse o non volesse scegliere tra fantasie e realtà.

In breve. Una fantascienza in pieno stile Nolan pregna di originalità ed elementi accattivanti. Una forma che tende pero’ a surclassare la sostanza, vagamente autoreferenziale, diluita e didascalica: troppo per urlare al vero e proprio capolavoro.

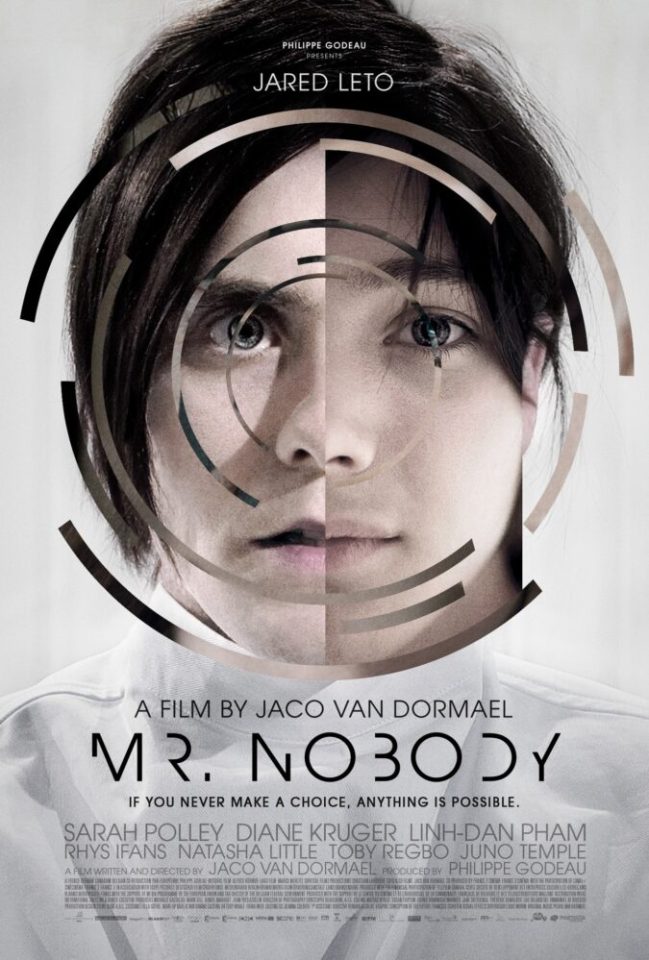

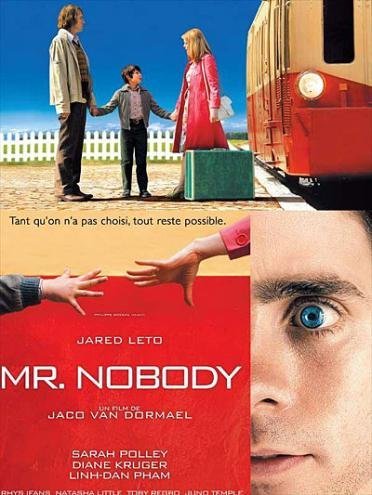

Terzo lungometraggio di Jaco Van Dormael, regista belga avvezzo allo sperimentalismo ed influenzato apparentemente dai salti spazio-temporali di Nolan – come dalle trovate grottesche di Terry Gilliam, che scrive e dirige Mr. Nobody presentando un universo non lineare composto di possibilità di ogni tipo. L’intreccio racconta, a ritroso o mediante flashback disordinati, la storia della vita di Nemo Nobody, chiaramente nomen omen interpretato da Jared Leto, simbolo dell’uomo in generale e “signor nessun” per eccellenza. Il protagonista è al centro dell’attenzione all’interno di una società futuristica del 2092 , che viene solo accennata (e che non sembra diversa dagli scenari modello Blade Runner o The zero Theorem). La cosa essenziale, che rende il focus della narrazione profondamente umano e fonte di facile identificazione per il pubblico, è che sembrerebbe trattarsi dell’ultimo mortale rimasto sulla terra (mentre il resto della popolazione sembrerebbe composta da androidi semi-immortali).

L’autobiografia di Nemo, tuttavia, è contraddittoria in vari punti, dato che contempla 3 matrimoni diversi, circa 4 modi diversi in cui sarebbe morto ed una serie di problemi da affrontare di ogni ordine e grado (tra cui un probabile disturbo bipolare di una delle consorti). La sliding door principale sembra comunque essere legata al divorzio dei genitori, che lo pongono fin da bambino in una situazione impossibile da dover scegliere: stare con il padre o con la madre, il tutto – forse in modo vagamente didascalico, in una stazione dal nome Choice. Ma l’autentica stranezza è rappresentata dal racconto di più storie in parallelo, dove in ognuna attraversa eventi differenti, si innamora di donne diverse, fa lavori differenti (dal fisico divulgatore al tecnico pulitore di piscine) e sembra, peraltro, “ricordare” o collegarsi alle possibili identità che lo avrebbero caratterizzato. Nemo sembra anche morire più volte durante la storia, per i motivi più vari: per uno scambio di identità, per annegamento, per via di un incidente stradale. In alcune versioni della propria vita Nemo è stato felice, innamorato e appagato lavorativamente, in altre era insoddisfatto e covava rabbia nei confronti della moglie.

Se la storia tende ad indurre un discreto livello di confusione nello spettatore, è possibile quantomeno rimanere ancorati ad una narrazione centralizzata, che è sempre ricollegata ad un protagonista ultra-centenario che racconta, compone, ricombina le storie (e sembra anche divertirsi a farlo), mandando sempre più in crisi il povero giornalista che vorrebbe saperne di più. Sembra di avere a che fare con un mix di ricordi autentici e falsi ricordi del protagonista, tanto più che il tempo trascorso è parecchio, in alcuni frammenti familiarizza con personaggi che non riconoscere in successivi episodi e c’è di mezzo, peraltro, un significativo viaggio su Marte (per fare il quale Nemo si è dovuto ibernare per qualche mese).

Mr. Nobody e i suoi pregi

A livello registico ci sono un paio di cose da osservare: le riprese sono accattivanti, incuriosiscono e catturano lo spettatore – giocando su allusioni, richiami e non detti. È uno stile che cerca, forse un po’ troppo pedissequamente, di imitare quello di Nolan, cosa apprezzabile quanto in parte poco soddisfacente, dato che Van Dormael non sembra disporre della sistematicità e delle “regole” che caratterizzano quei film. Il livello di storie intrecciate è fin troppo fitto, considerando la morale del film che viene affidata ad una celebre citazione di Tennessee Williams, che funziona discretamente, in effetti, un po’ a prescindere da quello che si vede sullo schermo. Se questo depone a favore della grandiosità del messaggio, lascia la vaga sensazione che potesse andar bene anche la storia di Giannino il tecnico del gas, al posto di quella di Nemo fisico, fotografo o operaio addetto alla pulizia delle piscine. Cosa che rimane come considerazione ironica e mera apparenza, dopo aver visto il film, ma che lascia comunque la sensazione di aver visto due ore di film-impossibile zeppo di salti temporali in lungo, in largo ed in diagonale in cui sostanzialmente non puoi capire cosa sia reale e cosa, invece, non lo sia (ancora peggio: sono i personaggi stessi che si interrogano apertamente sull’essere reali o meno!). In ottica spirituale – testimoniata dall’antefatto degli angeli che segnano i bambini “dimenticandosi” di Nemo – sembra quasi che la realtà finisca per non avere alcuna importanza, dato che ogni storia, in fondo, merita di essere raccontata (per carità, nessuno dica una cosa del genere ad un qualsiasi aspirante scrittore).

Non tutto, nel film, funziona davvero

Non mancano alcune banalità altisonanti, per la cronaca (un paio di uova di colombo del tipo: Finché non scegli, tutto è possibile), ma alcuni intermezzi come quello in cui si spiega l’effetto farfalla sono davvero deliziosi. Sono notevoli anche le sequenze simil-lynchiane, come quello di Nemo bambino dentro un teatro, o ancora Nemo adulto che batte a macchina la propria storia intrecciandola con teorie sugli universi paralleli. C’è anche un riferimento al gioco degli scacchi, in cui si applica il concetto desueto di zugzwang, parola tedesca che indica la situazione in cui il giocatore è obbligato a fare una mossa – e qualsiasi mossa farà, dovrà necessariamente subire una perdita o subire uno scacco matto. In genere il film da’ una discreta impressione in positivo per quanto, alla fine, i dubbi restino e sia difficile emettere un giudizio su quello che si è visto, proprio per il gran numero di dettagli e per via del fatto che viene il dubbio, in fondo, se abbia davvero senso razionalizzare quelle storie.

Il messaggio c’è ed è profondo, e suona anche svilente ridurlo ad una rielaborazione didascalica della massima del drammaturgo statunitense (per inciso: “Anything might have been anything else and had as much meaning to it“, che è anche il modo più scontato per trovare una spiegazione coerente di un finale abbastanza criptico, per la verità). Al tempo stesso è altrettanto complesso spiegare meglio ciò che si è visto: si può dire tutto ed il contrario di tutto, e non a caso su Mr Nobody imperversano vari spiegoni che lo rendono, di fatto, uno dei tanti film più discussi che visti.

Il finale di Mr. Nobody

Sul finale è stato scritto parecchio: l’apice della storia coincide con la fine della vita del protagonista, che dimostra (?) di avere doti di preveggenza ma anche un’eccellente memoria, la quale risulta evidentemente viziata da falsi ricordi su ciò che sarebbe stato e su un rimuginio incessante sul proprio passato. La “beffa”, se vogliamo, è che solo una delle linee temporali è quella corretta e nessuno ci dice quale sia, come se il film scaricasse sullo spettatore l’onere di sceglierla – fermo restando che sono considerate tutte egualmente degne di essere state vissute.

La struttura narrativa

Dormael dirige sulla falsariga di film come Inception, presentando i medesimi personaggi che vivono storie differenti e “parallele” tra loro, al tempo stesso sembrerebbero riuscire a comunicare accidentalmente tra un livello e l’altro. In questo senso la scelta di ambientare il tutto nella medesima città (come sembrerebbe) appare un po’ forzosa quanto, probabilmente, necessaria per motivi pratici. Nemo in effetti riconosce un altro se stesso da altre linee temporali in almeno un’occasione, anche se poi la spiegazione effettiva non viene data nemmeno qui – e si opta per un surrealismo che, alla lunga, sa più di esercizio di stile che altro.

Per quanto la formalizzazione di quelle storie rimanga per molti versi piuttosto vaga, comunque, il film suscita una discreta curiosità fin dall’inizio, per poi altalenare tra momenti intensi ed altri francamente poco coinvolgenti, senza contare il diluirsi del lavoro in sotto-sottostorie non sempre significative o pregnanti. In definitiva, un discreto film da riscoprire ancora oggi, a patto di sottostare al più classico dei patti regista-spettatore e non avere la pretesa che ci venga spiegata qualsiasi cosa.