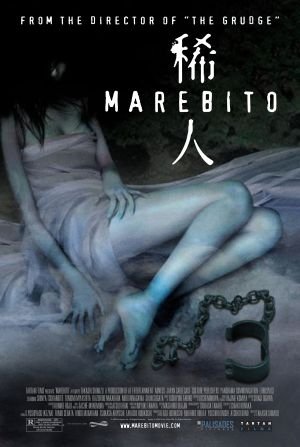

Un piccolo capolavoro del regista di Ju-on, che mescola voyeurismo, vampiri in chiave moderna ed orrori metropolitani.

In breve: diretto, lontanto dal linguaggio stereotipato di certo horror nipponico, molto ben realizzato. Una chicca per tutti gli amanti dell’horror.

“F non mangia niente, non beve nessun liquido, neanche l’acqua… F è arrivata da un mondo in cui non aveva bisogno di parlare”

Due parole sui V.I.P. di questa pellicola (scrivere pellicola fa molto recensore anni ’70 con macchina da scrivere e J&B a portata di mano, per cui ne abuserò volentieri): il regista Shimizu è noto ai più per aver diretto la saga di Ju-on e The grudge, mentre il protagonista Tsukamoto ha diretto il manifesto cyberpunk Tetsuo. E’ necessario tenere presente questi due aspetti, perchè si possono rilevare da una parte nella regia ossessiva e truculenta (mai fine a se stessa), e dall’altra dal piglio morboso e paranoico con cui Shynia-attore caratterizza il suo personaggio. Addirittura in alcuni momenti la sua vista da umano appare disturbata come una videocassetta sbiadita, evidente auto-citazione del metal fetishist del suo film più noto. Per quanto riguarda l’intreccio, che è piuttosto lineare nonostante i presupposti per così dire poco rassicuranti, l’ispirazione sembra essere stata il cult anni 60 “Peeping Tom- L’occhio che uccide“.

“Noi tutti proveniamo dal fondo degli oceani… dovrebbe saperlo, no? Schiacciati dalla pressione delle acque, possedevamo una saggezza più elevata.“

Nel film Masuoka è un cameraman freelance di Tokio, ossessionato dalle riprese con la telecamera, strumento che si porta sempre dietro: con questa riprende tutto il mondo che lo circonda, alla ricerca della visione più terrificante che abbia mai visto, quella che possa finalmente risvegliarlo dal torpore che lo rende triste ed apatico. Nel suo ultimo servizio l’uomo ha realizzato una specie di snuff, ovvero un suicida in diretta nella galleria della stazione metropolitana, morto per motivi misteriosi. L’interesse per questo genere di video (o di realtà?) appare in modo evidente perchè all’inizio, tra le sue videocassette, vi è proprio un filmato di questo tipo (l’aguzzino e la vittima sono entrambi mascherati, per cui non riusciamo a saperne di più). Attenzione, pero’: non abbiamo di fronte il solito ritratto stereotipato da serial killer alla Henry, perchè il protagonista sta piuttosto cercando di sublimare al massimo l’orrore, in modo estramamente introspettivo, solo per arrivare alla redenzione finale.

“Poco fa sono salito su un treno senza guardare la destinazione…”

Per scoprire cosa avesse tanto spaventato il suicida, Masuoka torna sul luogo del fatto, e seguendo un misterioso tunnel (visto in una specie di allucinazione fatta di schermi televisivi sovrapposti) effettua una sorta di discesa negli inferi. A quanto risulta nel seguito non solo i sotterranei di Tokio sarebbero pieni di freak e vagabondi misantropi, ma anche di veri e propri fantasmi di sembianze umane, pure piuttosto loquaci (tra cui il suicida ripreso dal protagonista, che tra sogno e realtà continuerà a lungo a parlare con lui). Inoltrandosi all’interno dell’underground metropolitano (e i dubbi che si tratti di una pesante allucinazione non mancano), alla fine Masuoka incontra una giovane donna, tenuta incatenata all’interno di un mondo fuori dal tempo, che decide di liberare e riportare in superficie.

“Il terrore assoluto ci deriva da quell’antica saggezza, che a volte riemerge dal nostro inconscio…”

Scomodando sapientemente richiami alla mitologia giapponese del marèbito e dei dèros, a H.P. Lovecraft – in particolare alla città fantasma de “Le montagna della follia” – alle leggende metropolitane delle città sotterranee e alla teoria della terra cava, Shimizu confeziona un horror truculento quanto basta, molto gradevole nonostante la forma faccia temere qualcosa di eccessivamente contorto (e non è affatto così), di grande ritmo, molto intrigante e ben confezionato. F, chiamata con una sola iniziale neanche fosse un personaggio kafkiano, è una sorta di vampira inquietante che non dice una parola, a cui il protagonista si affeziona al punto tale da allevarla, seguirne le mosse con una telecamera collegata col suo cellulare, instaurare un ambiguo rapporto e procurarle una vittima per nutrirla – probabile citazione del primo HellRaiser. In tutto questo, mentre si insunua il sospetto che l’essere non sia altro che la trasfigurazione in chiave horror della propria figlia adolescente, si trova spazio per fare macabra ironia (il biberon di sangue è semplicemente da antologia).

“E’ sempre affascinante… un volto terrorizzato…”

Come nella tradizione noir la voce del protagonista commenta quello che avviene fuori campo; d’altro canto gran parte del film è girato con una videocamera amatoriale, dando l’idea che si tratti quasi sempre della ripresa di un cameran solitario, vagamente voyeur, senza un passato e con una moglie ed una figlia di cui non vuole ricordare nulla. Del resto il consueto messaggio contro la morbosità dei media rimane un vago accenno iniziale, perchè come nella tradizione nipponica sono i tormenti dell’uomo a venire svelati. Nonostante quindi alcuni aspetti rimangano fondamentalmente insoluti (chi è l’interlocutore che informa Masuoka dell’identità della ragazza? Masuoka è davvero disceso negli “inferi metropolitani”? Cosa è reale e cosa è solo immaginato dal protagonista?), si tratta di un film decisamente da riscoprire e (ri)vedere.

“Così ora ho perso le parole… anche perchè non mi servono più“