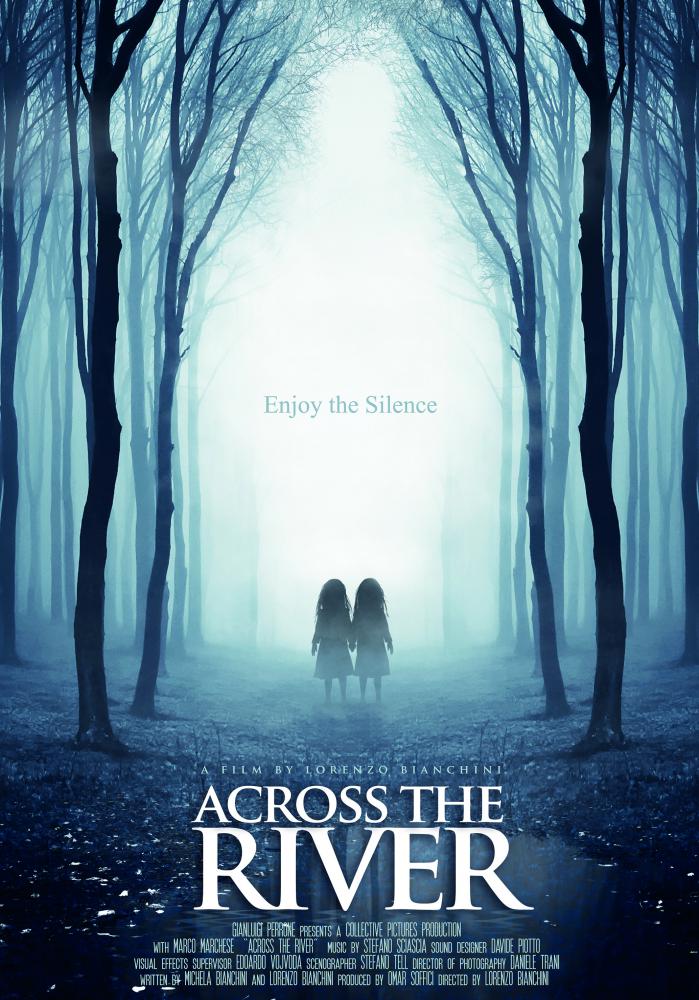

Un etologo sta seguendo alcune tracce nelle foreste sperdute tra Fruili e Slovenia, monitorando gli animali che attraversano la zona. Una telecamera montata sul corpo di una volpe gli mostra una località sconosciuta, apparentemente abbandonato, giusto oltre il fiume…

In breve. Notevole horror italiano che non ha nulla da invidiare alle produzioni più blasonate e citate. Bianchini è un talento del genere e rielabora a modo proprio, con grande stile, archetipi lovecraftiani e fulciani. Da non perdere.

Oltre il guado di Lorenzo Bianchini potrebbe rientrare in quei film che, pur non potendo piacere a chiunque – perchè nessun film ci riesce, in fondo – riescono lo stesso a far parlare di sè. E questo avviene per meriti veri: perchè, diversamente da troppe produzioni indie (troppe delle quali tendono ad essere iconiche quanto stucchevoli, quando non puramente masturbatorie) si esprime finalmente in un linguaggio robusto, propinando una storia accattivante ed una fotografia nitida. Nonostante qualcuno sia stato tentato ad accostarlo allo pseudo-snuff della strega di Blair, infatti, Across the river va molto oltre; addirittura, in certi passaggi mostra indirettamente cosa sarebbe potuto essere il discusso film di fine anni 90 di Myrick e Sanchez, uno dei primi casi di pellicola promossa grazie al viral marketing e alle fake news sul web.

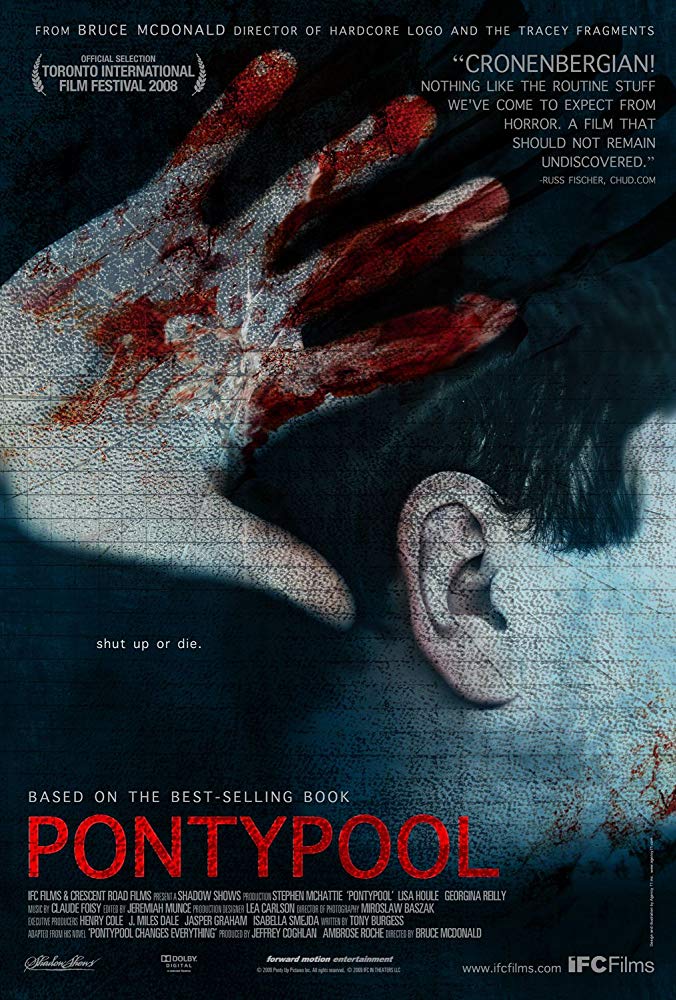

Se è vero che da tempo l’horror ha trovato una nuova dimensione nei deliri new horror di Laugier, Roth e Gens, in grado (con gradazioni diversissime) di modernizzare ed innovare il genere, al tempo stesso bisogna constatare che l’altra tendenza, parallela, è quella dell’essenzialità esistenzialista e paranoica degli horror scarni, impalpabili e diretti come Buried, Haze e naturalmente questo. Probabilmente, uno dei migliori del suo sotto-genere, almeno tra quelli usciti negli ultimi anni.

La storia di Oltre il guado è quella di un etologo avventuriero, incuriosito dai misteri di un bosco che si scopre contenere un antico paese, abbandonato dal dopoguerra; in questo, Bianchini non risparmia dettagli contestualizzanti, facendo raccontare parallelamente la storia a quelli che sembrerebbero essere due anziani ex abitanti. Al tempo stesso, la narrazione è condotta da elementi minacciosi (la natura ostile – e il fiume, soprattutto) ed altri relativamente rassicuranti (il camper, il computer, il fucile con visore notturno); col tempo, la parte rassicurante della storia si dilegua, sembra quasi farsi consumare dall’insistenza di quella pioggia battente. E questo crea una tensione palpabile a cui è impossibile dare una spiegazione, e in grado di tenere lo spettatore incollato alla poltrona fino alla fine.

Il protagonista resta infatti intrappolato nel villaggio, ed il pubblico è costretto ad affiancarlo nel suo spaventoso isolamento. Attenzione poi a pensare al solito b-movie “isolazionista” e girato alla buona: in questo bisogna saper valutare, a mio avviso, lo spirito sincero che muove Bianchini nel voler dirigere Oltre il guardo, un film indipendente assai pregevole. In fondo, chi va al cinema, non dovrebbe neanche sapere se sta vedendo un film dal budget milionario o di pochi euro: il biglietto da pagare, il più delle volte, quello è. Pregevole, folkloristico, pluri-premiato e (per una volta) molto facile da reperire online (c’è su Netflix).

Se la storia è di per sè basilare, si riesce a svolgere in modo essenziale e particolarissimo, insistendo su elementi ricorrenti quanto suggestivi: elementi semplici, soprattutto, come l’acqua che invade l’ambiente di continuo (per un motivo che si capirà nel finale), e risparmiando i dettagli cruenti e splatter a semplici suggestioni, vaghi rimandi: il tanto che basta. Per il resto, la paura di Oltre il guado è quella di risate isteriche nella notte, isolamento notturno, porte e finestre che sbattono, mancanza progressiva di viveri, presenze che si dissolvono ed oggetti molto utili che scompaiono nel nulla.

Mi sembra anche difficile cogliere precisi riferimenti ad altri film o cineasti, per quanto riesca ad essere personale questo eccezionale regista che comunque sembra conoscere sia Lovecraft che Lucio Fulci. A mio avviso, il vero merito è quello di aver saputo declinare, con mezzi e modi adeguati ai tempi di oggi, la celebre intervista a Fulci, quella in cui affermava che “l’orrore è pura idea“: in Across the river si sviluppano idee, archetipi della paura di ogni tempo, e sostanziali quanto imprecisabili sono i rimandi a molti generi (su tutti, l’uomo punito per la propria morbosa curiosità, per aver osato profanare segreti che dovevano rimanere tali – di natura chiaramente lovecraftiana, per inciso). Ma quello che spaventa davvero di questo film è l’idea di orrore che ogni spettatore vorrà immaginare dietro quella porta, in fondo alla cantina, dentro il camper del protagonista, forse anche negli sguardi dei due misteriosi personaggi più anziani (i cui discorsi sono in sloveno, e sono sottotitolati – credo volutamente – solo nella seconda parte).

La visione di questo orrorifico one-man show, incredibilmente accattivante nonostante un soggetto restrittivo (il protagonista parla soltanto quando registra i propri appunti, e pochi altri sono i dialoghi del film), potrà comunque richiamare sia classici come La casa che alcuni episodi di AI confini della realtà, con la differenza che il taglio fumettistico/di intrattenimento dei succitati cede il passo ad un realismo concreto, mai esasperante (per intenderci, niente telecamere traballanti nè violenza gratuita di troppi pseudo-snuff). E se ancora non siete convinti di questa visione, considerate la grandissima qualità e nitidezza delle riprese e della fotografia, sempre pulita e modernamente sinistra. A questa qualità latente, poi, si aggiunga un’ulteriore trovata efficace: ovvero le due disgraziate sorelle che, nonostante si nascondano in vari anfratti, si vedono chiaramente e senza inutili misteri. Credo abbastanza convintamente che tanti altri film, più fiacchi, avrebbero insistito con suggerire la suggestione fino a stufare lo spettatore.

Il tutto dovrebbe bastare a chiunque per trovare un’ottima scusa per gustarsi questa perla dell’orrore nostrano, passata un po’ sottogamba negli scorsi anni – e finalmente a disposizione del grande pubblico mediante Netflix.

Curiosità: Oltre il guardo è una storia vera e/o è basato su una leggenda locale?

Ha risposto il regista da Nocturno.it (riporto uno stralcio):

La storia delle due gemelle maledette che infestano la zona, invece, ha come spunto una qualche leggenda popolare locale?

No, però, sai, quando scrivi non inventi nulla di nuovo. Rielabori cose del tuo passato che ti hanno raccontato, che hai sentito, e quindi, involontariamente peschi dalla cultura locale popolare, sempre. Di rimando, c’è comunque quello che hai vissuto nella tua terra.

Poi il fatto che la storia non dia tutte le risposte…

Credo che sia questo il bello dell’orrore, che nei film horror non devi spiegare, secondo me, o almeno non in questi. Le gemelle possono anche essere state annegate ma non morte ed essere ancora lì, invecchiate, oppure possono essere dei demoni… mi piace il fatto che ognuno vada alla ricerca di una propria storia, di una propria idea. A me non interessava spiegare, se non introducendo i personaggi dei due anziani, cioè la memoria del vecchio, per dare un po’ di veridicità alle gemelle. Ma poi anche lui ha i ricordi sbiaditi, è tutta una cosa non spiegata che a me piace, e risulta realistico.