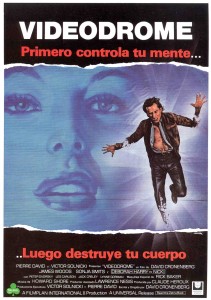

Da sempre attento alle evoluzioni delle nuove tecnologie, agli effetti della macchina sull’uomo e sul suo comportamento sociale, in molti suoi film David Cronenberg ha analizzato (secondo i canoni dell’estetica cyber-punk, per quello che riguarda la prima produzione) il rapporto tra scienza e umanità.

Un rapporto ancora oggi attualissimo, è destinato a modificare i nostri modelli di comportamento, sopprimendo ogni istinto primordiale a vantaggio di un’esistenza regolamentata da tempi di produzione, scadenziari elettronici, in definitiva: un copione prestabilito. Ed il punto cruciale sta proprio in questo: il regista si guarda bene dal demonizzare la tecnologia, piuttosto mostra di volerla conoscere a fondo, mentre l’incubo di un condizionamento totale nell’agire quotidiano aleggia su di lui. E, alla lunga, dal 1983 (anno di uscita del film) su di noi.

Io penso che noi crediamo che la nostra vita sia fisicamente relativamente stabile, ma non lo è. Il nostro corpo è un uragano: muta costantemente, è solo un’illusione che si tratti dello stesso corpo da un momento all’altro. Per questo diventa ancora più urgente la questione dell’identità. (D. Cronenberg, intervista con Enrico Ghezzi, 1988)

Se c’è una cosa che è vitale in Cronenberg, del resto, e che testimonia il suo non-essere tecnofobo, è l’atteggiamento è l’ossessione per il corpo umano. Sullo schermo, mentre il film va avanti, vediamo un orrore certamente schizofrenico ed allucinatorio, ma al tempo stesso tangibile, intrinseco nella carne umana. Un orrore che potrebbe stare a metà tra la della rivolta dei cadaveri di Romero e la fusione uomo-macchina di Tetsuo. Videodrome rappresenta probabilmente la massima espressione della poetica del regista canadese.

La tecnologia, simbolo stereotipato del progresso e dell’evoluzione umana, arriva a fondersi nella pelle, diventa tutt’uno con l’intero uomo e le sue illusorie certezze di conoscenza assoluta. Il direttore della stazione televisiva Canale 83 (Max Renn, aka James Woods) è un uomo cinico e convinto di sapere dove sta andando. Le sue certezze, le sue convinzioni, il suo stesso scetticismo verso il tubo catodico (afferma più volte di non credere a ciò che vede sullo schermo) viene smontato dal peggiore degli incubi. In esso non esiste più umanità, non esiste alcun contatto fisico e corporale, esiste soltanto una realtà virtuale che ci lobotomizza e ci riduce a numeri per il grande schermo.

Quello spettacolo di morte, quello “snuff” realizzato con pochissimi mezzi, quella rappresentazione pura di violenza non è altro che una metafora della sua stessa vita. Pessimisticamente, della vita di un numero crescente di noi. La stessa sessualità, prima vissuta da Max con gelida indifferenza, diventa uno strumento di dipendenza e di morte progressiva, scandita dall’illuminazione di un tubo catodico.

Lo schermo televisivo, ormai, è il vero unico occhio dell’uomo. Ne consegue che lo schermo televisivo fa ormai parte della struttura fisica del cervello umano. Ne consegue che quello che appare sul nostro schermo televisivo emerge come una cruda esperienza per noi che guardiamo. Ne consegue che la televisione è la realtà e che la realtà è meno della televisione. (Brian O’Blivion)

Il professor O’ Blivion (nomen omen dichiaratamente riferito alla condizione di essere completamente dimenticato, ovvero spersonalizzato) dichiara apertamente, a circa metà del film, il manifesto di Videodrome: il potere di controllo delle menti si esplica nel momento in cui la televisione impone la propria realtà. Se il tubo catodico mostra violenza, non fa che pubblicizzare un lato oscuro dell’animo umano, ovvero quello puramente distruttivo represso da un’apparente civilizzazione. Per cui non è colpa della televisione se viviamo nella violenza: semmai è un mezzo che mostra e ci ricorda le nostre ossessioni primordiali. Con risultati spesso devastanti.

Ultimo punto fondamentale è il disorientamento in cui vive il protagonista dopo la prima visione dello snuff-movie: la portata delle immagini è talmente pesante che invece di esserne turbato e cercare qualcosa di edulcorato, si abbandona a fantasie erotiche sado-masochistiche, immagina di fare sesso nella stanza delle torture appena vista, ivi sogna di somministrare dolore fisico alla propria compagna. Più semplicemente, non riesce più a distinguere il sogno dalla realtà, il pensiero dall’azione. E poi, di quale realtà si parla se non quella percepita dai sensi? Quella realtà tremendamente soggettiva che egli riconosce fin troppo bene, ma che (tragicamente) non sempre gli altri sembrano disposti a comprendere. Da qui nasce un paradosso che vede da una parte l’alienazione totale dell’individuo, che vive isolato e, per riprendere un’immagine cara ad una certa sci-fi, con dei televisori al posto della testa.

Nell’epoca del Grande Fratello, scimmiottato periodicamente in terrificanti programmi televisivi in cui “persino” dei personaggi di spettacolo mostrano la propria corporeità, la poetica di Cronenberg suona ancora attuale. La stessa idea di socialità, di sessualità, il modello comportamente imposto alla massa è oggi scandito dalla televisione e dalle mostruosità che rivela giorno dopo giorno. E si tratta di uno spettacolo che dovrebbe essere vicino alla vita di tutti noi, in cui ognuno di noi dovrebbe (secondo la volontà dei produttori) riconoscersi. Un modello di omologazione culturale che distrugge mentalmente ogni individuo e soffoca la sua stessa sessualità in agglomerati illusori di pixel.

Avviso: da qui in poi contiene parti rivelatrici (o spoiler) del film.

Cronenberg è stato ospite al Festival di Roma (ottobre 2008), dichiarando:

“noi esseri umani siamo solo animali che si immaginano e hanno il desiderio di diventare diversi da quello che sono. Per far sì che ciò si realizzi ricorriamo alla religione, alla cultura. Mi interessa moltissimo questa forma di trascendenza, questo desiderio dell’essere umano di andare al di là di se stesso. Pur non programmandolo, finisco per parlarne in tutti i miei film“.

Le sue parole contengono, a mio avviso, molte verità su Videodrome. La fragilità di Max Reinn appare nella sua completezza: cinico e spietato all’inizio, fragile e insicuro della sua realtà a causa di un segnale televisivo che lo aggredisce mentalmente. Tale “aggressione mentale” intesa come manipolazione è anche alla base di uno dei primi lavori del regista, Scanners.

Il discorso su Videodrome visto in precedenza merita così di essere continuato. Perchè credo che sia necessario premettere, oltre che puntualizzare (per chi non avesse mai visto l’opera), cosa non è Videodrome. Questo film non è semplice exploitation per attrarre pubblico morboso e curioso, nè si limita ad usare lo splatter (presente per la verità in piccole dosi) come forma artistica che mostra

“la debolezza del corpo umano soprattutto in un momento storico, gli anni ottanta, in cui la perfezione fisica e l’edonismo erano considerati simboli di scalata sociale” (R. Nepoti, Lo splatter (il montaggio) e l’imago del corpo in frammenti).

Videodrome non si limita a mostrare la debolezza di chi ricorre alla violenza estrema per soddisfare le proprie inibizioni e frustrazioni. Anche se il discorso, come già ne “Il demone sotto la pelle”, è di natura sessuale e tocca un tabù di oggi, peraltro, come la sessuofobìa. Per quanto verità inconfessabile, infatti, tantissima gente è attratta e spaventata dal sesso, per via della paura dell’altro, dell’incertezza, del timore di rimanerne feriti o coinvolti in un’altalena emotiva che diventa logorante per alcuni di noi. Viene in mente il feticcio ballardiano del successivo film Crash, in cui sono le automobili (simbolo della rivoluzione industriale) a diventare l’unico mezzo per eccitarsi.

Videodrome del resto vuole mettere in crisi il modello comunicativo imposto dai mass-media, mette a nudo i pericoli insiti nell’utilizzo del tubo catodico che rischia di diventare una vera e propria arma di manipolazione di massa. Un rischio che potrebbe (teoricamente) essere evitato affidandoci ad un senso critico che deriva direttamente dai nostri organi, ma che il cupo pessimismo del regista rende utopico. Il tutto, pero’, senza degenerare in una paranoia immotivata verso la tecnologia.

Cronenberg sa bene di cosa parla nei suoi film: ed è grande la sua capacità di inventare “tecnologia che si ibrida” col corpo umano in modo tanto credibile da spaventare di per sè senza mostrare nient’altro. Questo grazie al suo piglio diretto, sistematico nella sua follìa, ma soprattutto razionalista, correttamente informato su tubo catodico, emissione di segnali audio/video e, in futuro, pod da collegare direttamente al cervello (“eXistenZ”).

Max Renn non diventa altro che un videoregistratore programmabile, che viene letteralmente inseminato da Videodrome attraverso l’orefizio vaginale del suo ventre e programmato come “video-parola fatta carne”. Nel finale proclama con freddezza “gloria e vita alla nuova carne” e si suicida dopo aver visto sè stesso farlo in TV: un’atto di emulazione che ricorda il paradosso di O’Blivion citato all’inizio: la televisione è la realtà, e la realtà è meno della televisione.