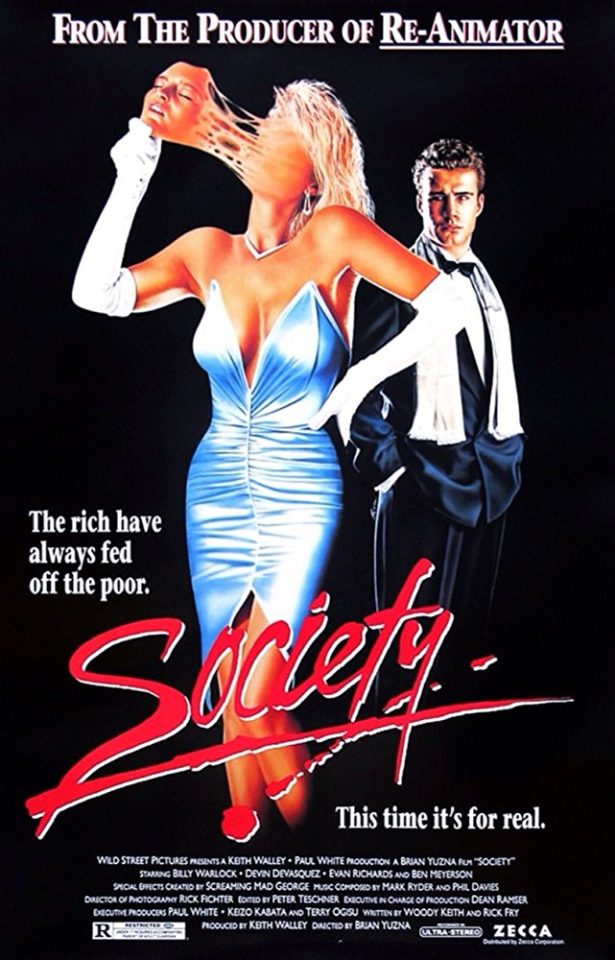

Billy è di famiglia benestante nell’America di fine anni ’80: dovrebbe essere felice, godersi le sue giornate spensieratamente e passare le notti con le donne più belle di Beverly Hills. Eppure qualcosa lo turba, non dialoga coi genitori, vive ambiguamente i propri rapporti ed è tormentato da paure inspiegabili. Un orrore incredibile sta per spalancare le porte contro di lui..

In due parole. Prima parte da telefilm, seconda grand guignol a coronare un notevole horror satirico di Yuzna contro l’ipocrisia della società capitalistica.Una delle chicche orrorifiche (e più politicizzae di sempre) del cinema americano anni ’90.

Già John Carpenter aveva espresso con grande maestria il rapporto conflittuale tra sfruttati e sfruttatori nel mondo degli yuppie, basandosi sulle fondamenta degli zombi mai troppo compresi di George Romero. Yuzna, sceneggiatore promettente di splatter inquientanti e fan di Lovecraft della prima ora, decide di girare una sostanziale satira contro il mondo finto ed ipocrita della borghesia americana. Il soggetto fu firmato da Woody Keith e Rick Fry, e crea i presupposti – grazie ad una regia solida e ad effetti speciali da manuale – per un film divertente e pauroso al tempo stesso, forse non sempre ben interpretato ma con varie “macchiette” davvero irresistibili. Lo spettatore passa mezzo film a chiedersi cosa veda Billy, se si tratti di paranoia o chissà che altro: le conclusioni horror probabilmente oggi appaiono scontate, ma si tratta pur sempre di un’idea originalissima, e mai realizzata prima. Come già in “Essi vivono“, le apparenze ingannano lo stesso protagonista, che sospetta che i suoi familiari covino qualcosa di mostruoso: ma, dal loro punto di vista, si tratta di comuni paranoie adolescenziali, che scemeranno non appena Billy sarà introdotto nella Società che conta. Ai suoi occhi, nel frattempo, si compone un puzzle infernale che ogni volta sembra chiaro, e che inevitabilmente viene scombinato da una forza esterna: la stessa che lo tormenta dall’inizio, e che rende terribile il suo passaggio da “ragazzo qualunque” a “persona che conta”. Terrorizzato da quel mondo adulto in cui non riesce a riconoscersi, viene contattato dall’ex fidanzato della sorella, che gli fa ascoltare una cassetta registrata piuttosto inquietante: in essa ascolta la propria famiglia che racconta l’iniziazione nella società della ragazza come un’autentica orgia, a cui avrebbero partecipato addirittura i suoi genitori ed un bullo che lo tormenta. Sospetti paranoici o realtà?

“Mamma, papà, vorrei parlare un po’ con voi…”

E’ ovvio che Yuzna intende costruire una metafora piuttosto esplicita del mondo borghese, un mondo divora chiunque non si omologhi ai suoi canoni, e questo dopo averlo adulato con mille “giocattoli” irresistibili. Ma il regista opera in tal senso con grande stile, facendo sorridere ogni tanto e senza appesantire mai lo spettacolo con slogan politici, anzi rivelandosi apertamente non politically-correct nel finale. In particolare “la società che uccide per mantenere segreta la sua esistenza” non deve essere intesa in senso cospirazionista: questo è il “manifesto” di Yuzna, che si scaglia contro la società in cui viviamo tutti, chi da un lato, chi dall’altro della barricata. Dunque chi si omologa avrà agi, un posto di lavoro assicurato, bellezza esteriore e ricchezza materiale: chi invece si azzardi anche solo a discutere l’assunto capitalistico verrà letteralmente… mangiato vivo. Tale aspetto, a scanso di possibili equivoci, viene specificato nell’inizio della scena conclusiva, quando Billy è additato come appartenente ad una razza diversa per “addestramento“, un piccolo insieme di persone della razza umana che sottomette tutti gli altri e detta subdolamente legge.

Una visione non banalmente romantica, quella del ragazzo, dato che non desidera un mondo ideale di persone simili a lui: semplicemente uno in cui sia lecito vivere la vita vera, umana, fatta di complicazioni, problemi, pulsioni e naturalmente di sesso (il vero leitmotiv di Society, probabilmente). Insomma, quell’umanità che dovrebbe essere ovvia e che invece ai genitori, alla sorella ed agli altri “normali” evidentemente manca, e gli fa addirittura venire il sospetto di relazioni incestuose tra i suoi familiari. In questo scenario anche il rapporto “normale” con Clarissa – interpretata perfettamente dalla conturbante playmate Devin DeVasquez – appare pauroso, visto che anche lei sembra parte di quel mondo. In fondo se la Società, intesa come insieme di rapporti umani tenuti assieme dalla convenienza, della speculazione e dall’opportunismo, impone universalmente dei modelli disumani, Yuzna suggerisce che il tutto non possa che sfociare nella perversione, nel cinismo e – neanche a dirlo – nel cannibalismo. La “grande orgia” e la “cosa informe” degna dei peggiori incubi lovecraftiani è, in effetti, una letterale fusione dei corpi dei borghesi-mutanti: flaccidi, umidicci, solidali tra loro e propensi a cibarsi dei poveri, degli oppressi e di chi non sta alle loro “regole”. Più chiaro di così, si muore (è proprio il caso di scriverlo).

Vale la pena aspettare la fine del film (il gore nella prima parte è praticamente assente), perchè le scene conclusive sono realmente spaventose, tutte figlie di allucinazioni horror sul corpo umano (mani che escono dalla bocca, persone rivoltate letteralmente come guanti, deformazioni e contorsioni). Non mancano momenti surreali, come le allucinazioni di Billy che vede ninfomani in pose insolite un po’ ovunque (colpa degli squilibri ormonali della sua età!), senza contare la rappresentazione stra-cult dell’irreprensibile padre di famiglia, ovvero una letterale… “faccia da culo”! Anche se la forma è ironica – e richiama una commedia americana – il sottotesto è serissimo e viene affrontato in modo irreprensibile: il pubblico si diverte, e tutti (o quasi) sono soddisfatti dalla visione. Ogni appassionato di horror dovrebbe vedere Society, poi ovviamente la scelta finale spetta a voialtri.

L’intera vita delle società, in cui dominano le moderne condizioni di produzione, si annuncia come un immenso accumulo di spettacoli. Tutto ciò che era direttamente vissuto si è allontanato in una rappresentazione (G. Debord, “La società dello spettacolo”)