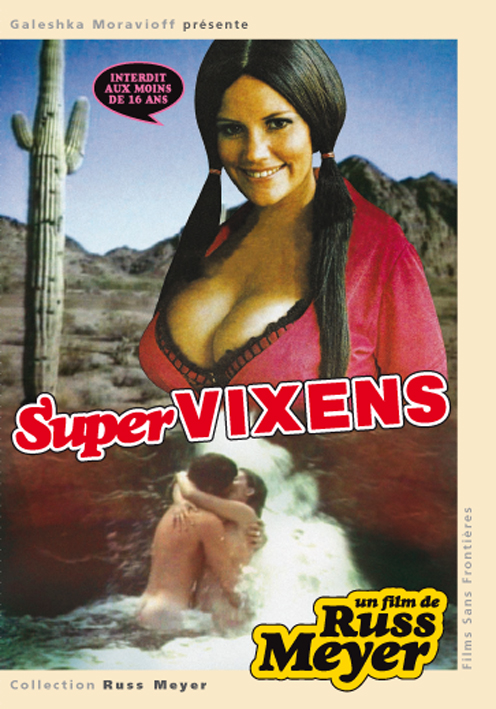

Clint è il prototipo di “bravo ragazzo” onesto e lavoratore, fidanzato con la splendida SuperAngelica: una formosa ragazza tanto focosa quanto ferocemente possessiva. Un litigio particolarmente pesante tra i due darà inizio ad una pazzesca avventura erotica del protagonista…

In due parole. “The sum total of all my films“, la summa erotica dell’arte meyeriana, priva dei fronzoli dei precedenti lavori ed incentrata su due aspetti: omaggiare la bellezza femminile come valore assoluto, e deridere la remissività del maschio represso medio. Il risultato finale, diluito in due ore che difficilmente riusciranno ad annoiare, sarà un vero spasso.

Lanciato da una tagline all’insegna dell’eccesso (“Troppo… per un solo film“) “Supervixens” di Russ Mayer è probabilmente uno dei migliori film del famoso cineasta: un artista che seppe conferire un minimo di rilievo artistico ad un genere, quello erotico-pornografico, che tradizionalmente è ritenuto dalla “critica seria” di scarsa ampiezza e valore. Mayer sovverte questa convinzione mantenendo un tono scanzonato ed auto-ironico, per certe trovate strizzando l’occhio a certe trovate alla Monty Python, con grande stile.

E come se non bastasse, realizza tutto questo mediante uno script costruito in circa una settimana, concretizzando una fotografia fuori dagli standard e – ci mancherebbe altro – sempre da vero amante delle più prosperose curve femminili. Tanto che, in questo film, delizia il pubblico con ben sei bellezze maggiorate: la mora Uschi Digard della locandina, Christy Hartburg, Colleen Brennan, Deborah McGuire, Haji – già vista in Motorpsycho e Faster pussycat… kill, kill! – e la splendida Shari Eubank, che interpreta il doppio personaggio SuperAngel / SuperVixen.

Non c’è il tempo di cercare sottotesti o messaggi subliminali tra le immagini, di fatto, perchè l’intento è “solo” quello di far godere il pubblico, e questo mediante una visione erotizzata, umoristica, movimentata, estremamente allusiva per quanto – rispetto agli standard odierni – praticamente mai esplicita. Se alcune sequenze hanno certamente fanno scuola nel seguito della cinematografia di genere, l’inquadratura di seni giganteschi e falli sproporzionati di alcuni protagonisti (che probabilmente provocarono il divieto del film ai minorenni) potrebbe ormai essere parte di un “ordinario” demenziale-erotico di oggi, ed in questo Meyer mostra di essere stato un fiero precursore: un po’ come il collega italiano Joe D’Amato, il quale – a prescindere da fenomeni di successivo cultismo dei suoi film – ha semplicemente saputo dare al pubblico quello che desiderava.

Sfondando le porte delle ordinarie convenzioni, e liberandosi di qualsiasi sciocca inibizione (siamo pur sempre nella metà degli anni 70), Meyer immagina la storia del timido Clint Ramsey, benzinaio letteralmente sottomesso alle volontà di SuperAngelica, con la quale litiga perennemente per via della gelosia di lei. Dopo uno scontro particolarmente violento – la donna gli distrugge la macchina a colpi di ascia in una sequenza che rappresenta una sorta di proto-pulp – inizia un lungo peregrinare che fa diventare “Supervixens” un road movie erotico, una sequenza di avventure porterà il protagonista, dopo mille peripezie, verso la sua vera donna ideale (SuperVixen, neanche a dirlo).

Tormentato fino al parossismo da splendide fanciulle che sembrano non aspettare altro che saltargli addosso (Meyer nel farlo, peraltro, abolisce l’idea di mercificazione del sesso, evidenziandone l’aspetto sano, di puro divertimento: in questo effettua a mio parere uno smacco considerevole verso qualsiasi possibile accusa di sessismo), l’operaio Clint vivrà all’interno di una specie di sogno/incubo ad alta densità erotica, caratterizzato dall’esaltazione di corpi femminili in bella vista e, ovviamente, da rappresentazioni grottesche e decisamente acrobatiche dell’atto sessuale (ad esempio la copula sulla cima di una montagna).

Il linguaggio scelto, del resto, riesce a rendere “Supervixens” diverso da un porno vero e proprio, nel quale invece il tutto è focalizzato in modo totalitario sull’aspetto sessuale e sui primi piani, con tanti saluti alla trama ed al ritmo del film stesso. Il sesso, se ci fosse bisogno di scriverlo, per quanto assuma una valenza fondamentale non è certamente l’unico elemento di spicco, visto che sussistono elementi di pura explotation (l’omicidio nella vasca da bagno, crudele ed improvviso, sembra in parte precursore degli omicidi della saga ottantiana Venerdì 13).

Tuttavia il tono cartoonesco della pellicola, ricca di momenti realmente spassosi nei quali la risata è quasi sempre dovuta ad una presenza femminile dominante, contribuisce a rendere il film gradevole, interessante e mai noioso. La cosa è talmente evidente, nonostante qualche inevitabile istante di calo, che non ci si capacita di come un film di due ore possa non provocare questo effetto in nessuna sequenza. Il quadro che ne risulta, per quanto volutamente grottesco ed estremizzato, non è in fondo troppo distante da alcune realtà che conosciamo, anche se naturalmente sarà difficile che lo si possa ammettere e ci sarà qualcuno che parlerà per forza di esagerazioni, quando non di sessismo.

Del resto il tono gioioso che accompagna l’intero film serve a sdrammatizzare il tutto, e a rendere la visione di “Supervixens” indispensabile per conoscere un esempio di cinema “leggero” – nel senso di poco impegnativo – e, al tempo stesso, non banale.

DVD di SuperVIXENS + Ultra-Vixens su Amazon