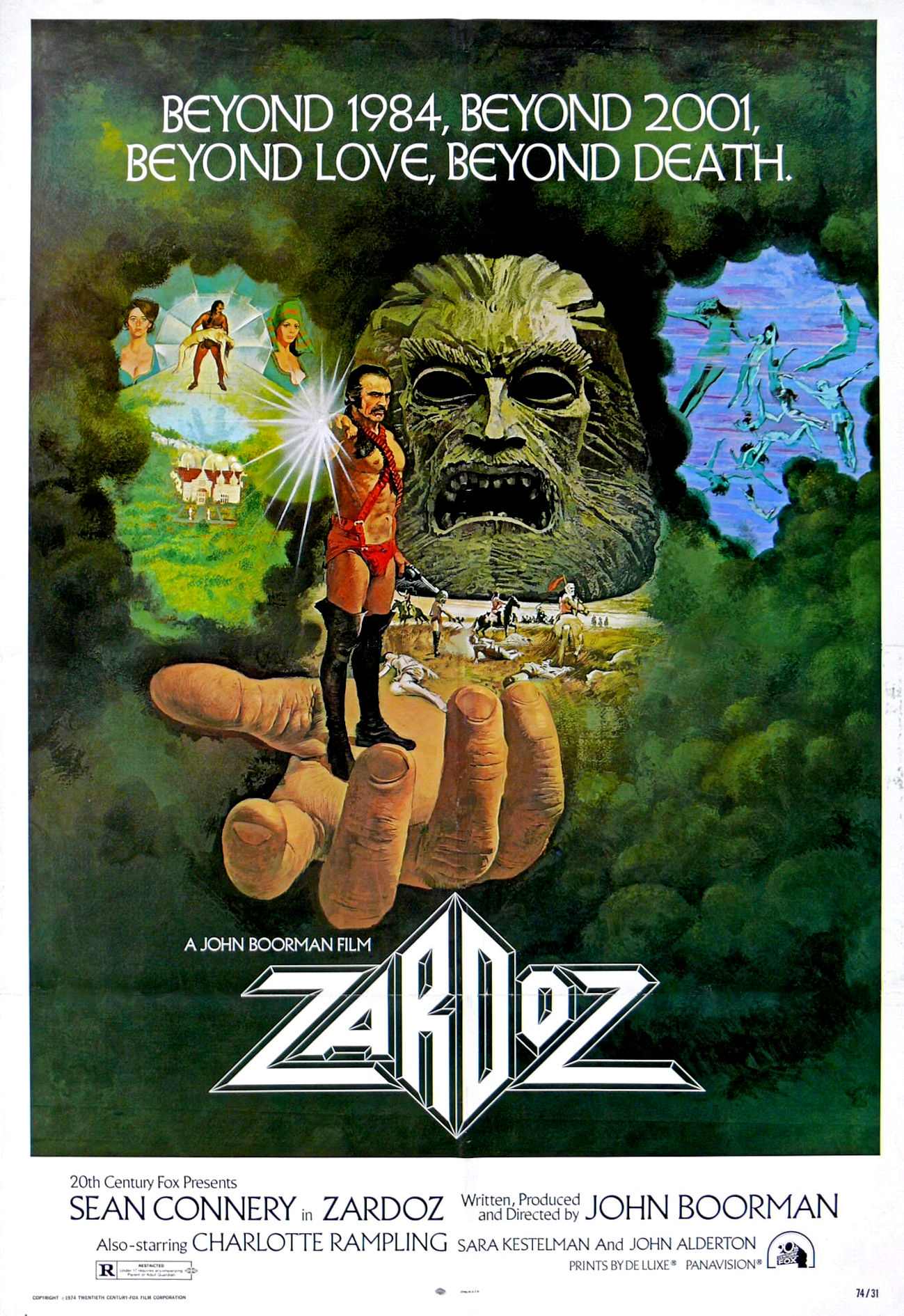

2293. Zardoz, una divinità che comunica con gli uomini mediante un idolo di pietra, sta soggiogando la razza umana dei Bruti. Deciso a scoprire la verità su questo dio, Zed (il guerriero protagonista) si introduce all’interno della testa.

Nel suo celebre libro “Cult movies 2” Dannis Peary scrive, splendidamente, su questo film: “un promemoria affascinante di ciò che è stata la fantascienza prima di Star Wars”, salvo considerare quel “risibile miscuglio di allusioni letterarie, pornografia cervellotica, fantascienza classica, intellettualismi riusciti e un sincero desiderio di realizzare qualcosa di portentoso manca il bersaglio di un centinaio di miglia, ma possiede elementi – e sua badness è uno di questi – che lo rendono bizzarramente avvincente“.

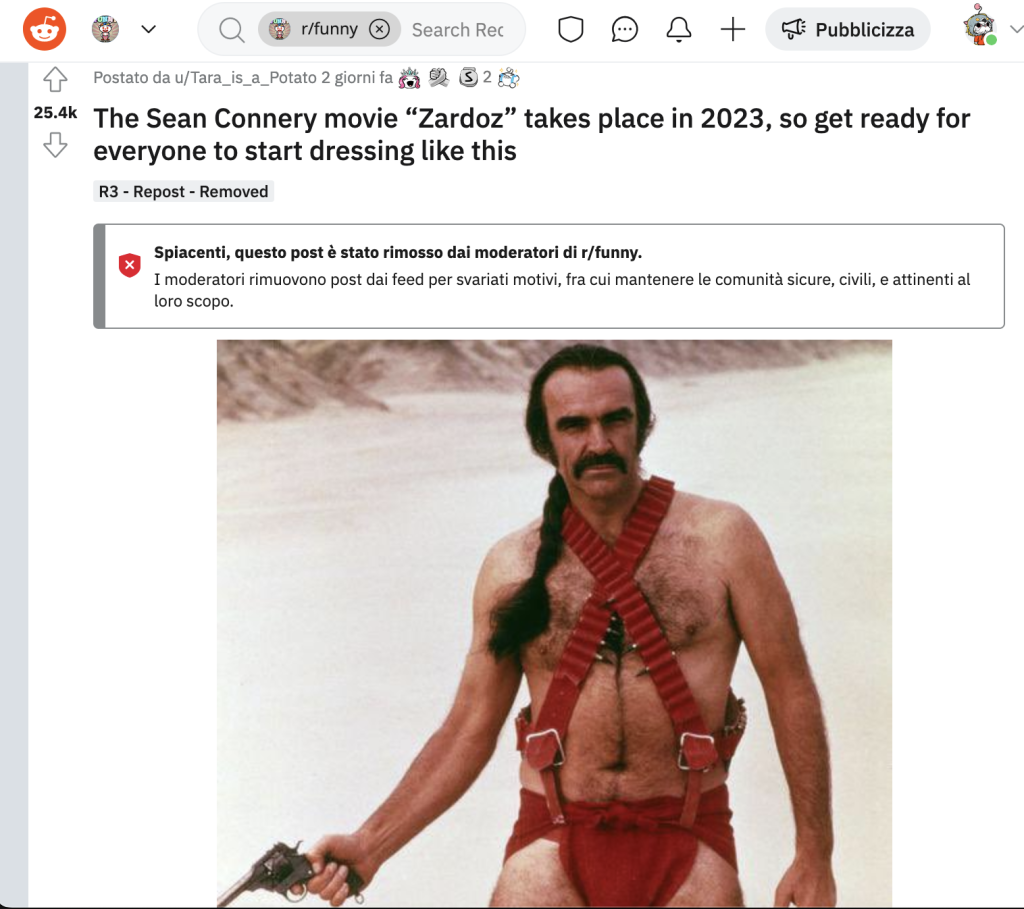

Basterebbero questo a raccontare Zardoz, una delle tante produzioni weird dei gloriosi anni 70, proprio partendo dalla considerazione che di fantascienza si parlava quando, a ben vedere, George Lucas avrebbe tirato fuori il primo episodio della sua saga solo tre anni dopo. Il film è considerato di culto ed è stato oggetto di un curioso equivoco sul web: un utente su Reddit, infatti, ha sostenuto (sbagliando di “soli” 270 anni) che sia ambientato nel 2023. Questo ha comunque avuto un effetto virale, perchè in molti hanno pubblicato una foto di scena con Sean Connery preannunciando che tutti, quest’anno, vestiremo così. Preferiamo metterlo in chiaro da subito: il thread è stato cancellato dai moderatori del subreddit, e per dovere di cronaca lo abbiamo screenshottato di seguito a memoria dei posteri, per preservare da futuri eventuali equivoci.

Tornando al film, sono molte le cose che si possono raccontare: quella di Zardoz è una fantascienza surrealista, ricca di momenti onirici (non sempre comprensibilissimi e, a dirla tutta, avvolti da un pizzico di auto-indulgenza di troppo), che pero’ non riguarda alieni e astronavi bensì, ballardianamente, l’umanità ordinaria in un futuro prossimo. Un mondo in cui, anzichè droghe e carestie, l’umanità è vittima di mondi chiusi e non comunicanti, in cui gli uomini sono divisi in tribù primitive, e sono mutate le caratteristiche biologiche (una su tutte: non si muore più).

In questa ennesima distopia di un prossimo futuro, pertanto, la Terra viene contesa tra più gruppi di esseri umani: su tutti i Bruti, che vivono nella terra desolata omaggiando il primivitismo e la violenza, e gli Eterni, pseudo-borghesi che vivono di rendita (e vorrebbero sottomettere i primi). Anche gli dei, del resto, sono stati inventati dall’uomo, ed è questo il motivo per cui la creazione di Zardoz viene presentato come un subdolo diversivo per incentivare l’estinzione dei Bruti. Sarà il personaggio di Zed (Sean Connery, in un singolare e iconico costume rosso, con un ruolo ben diverso da quello a cui siamo stati abituati vedergli interpretare), emblema della razionalità, a scoprire la verità sul mondo.

Se di fantascienza si tratta, è fantascienza di concetto, coltissima e raffinata (basti pensare alla scena onirica in cui Zed si aggira nella biblioteca, prima leggendo e poi distruggendo tomi su tomi), che spesso cede il passo al sesso softcore (il che è sempre misurato e sembra quasi ineluttabile, considerando che il Connery d’epoca si trova in un mondo popolato da donne immortali che hanno scelto, bontà loro, di non praticare più il sesso).

Qui dentro non vedo altro che la mia perplessità: il sapere non basta.

Ambientazione

Zardoz è ambientato in un singolare mondo (forse più di uno) post-apocalittico (non sappiamo cosa sia successo prima) che Boorman specifica chiaramente essere di natura matriarcale (asessuata o sessuofobica), che rappresenta un vortex (vortice), un mondo dominato da esseri immortali dai poteri telepatici. Zed (il protagonista interpretato da Sean Connery) ha violato deliberatamente le regole e si è introdotto in questo mondo, venendo catturato ed accolto con diffidenza. Per questo verrà tenuto prigioniero e introdotto lentamente in quella società: un universo fantasy che sfoggia statue della cultura classica, tavole imbandite, porte che si aprono in automatico, anelli in grado di proiettare ologrammi e schermi giganti.

Il vortex è comunque un mondo chiuso, in cui è molto difficile entrare e sembra quasi impossibile uscire, dato che è confinato da una cupola trasparente, che nessun uomo, da solo, può spostare o disattivare in alcun modo.

Zardoz peraltro (il che fa forse sorridere, visto oggi) si vede nella prima sequenza, e molto didascalicamente (per preciso volere della produzione dell’epoca) Boorman fu costretto ad aggiungere a titolo di “spiegone” per il grande pubblico.

Lo stesso dio dichiarerà esplicitamente, poco dopo, la natura matriarcale di quel mondo: il fucile è il bene, lo sperma è il male (nell’originale “The gun is good! The penis is evil!“).

Ti piace dormire?

Sì.

Perchè?

Faccio dei bei sogni.

Zardoz è un film bizzarro – e lo è ad ogni livello, il che non sarebbe male se non fosse per alcune evitabili lungaggini, una narrazione diluita all’infinito, oltre che fin troppo figlia dell’epoca (c’è la parte onirica tipo Il serpente di fuoco – e anche un po’ alla Lynch ante-litteram – mentre tanti personaggi si comportano irrazionalmente come hippies sotto LSD, e più volte si ha la sensazione che gli stessi vivano in una comune o setta). Del resto non si tratta dell’ennesimo post apocalittico metropolitano e ostinatamente violento, bensì (in modo più lavorato) un qualcosa che immagina più mondi a se stanti, comunicanti tra loro, che l’eroe Zed (un po’ come il samurai Izo, in grado di viaggiare nel tempo e nello spazio) ha osato violare.

Sono peraltro riconoscibili almeno cinque diversi gruppi di umani: i Bruti (a cui appartiene Zed), gli Eterni, i Rinnegati, gli Apatici e gli Sterminatori. Una vera e propria mitologia inventata da zero, con tutto il fascino e tutti i rischi del caso (in mancanza di riferimenti precisi, in effetti, il film galleggia in una bizzarra dimensione psichedelica che a volte, specie nella seconda parte, tende a disorientare il pubblico).

Nulla di strano se si pensa che John Boorman, all’epoca, era reduce dalla delusione di non aver potuto finire Il signore degli anelli di Tolkien, un film a cui dovette rinunciare via degli eccessivi costi a cui si era opposta la United Artists. Zardoz, sulla falsariga dell’idea di girare un fantasy di quel tipo, venne scritto a quattro mano assieme a William Stair, collaboratore storico del regista. Nel farlo, la coppia si ispira ad una curiosa filosofia proto-accelerazionista: concepisce una trama sui problemi di un’umanità che si precipita nel futuro, e che lo fa a velocità talmente elevata che le emozioni sono rimaste indietro. Ed è proprio questa la chiave di lettura del mondo passivamente egualitarista, asessuato, impassibile e matriarcale che discrimina Zed, considerandolo poco più di una bestia da soma.

Del resto, viene detto nel film, il mostro è uno specchio, e quando lo guardiamo vediamo i nostri volti segreti, a testimoniare la potenziale interpretazione psicologica della trama, sulla base delle teorie di Freud e Lacan, per quanto imbellettata da trovate forzatamente new age. Del resto il conformismo di quel mondo, che arriva a bandire l’unico dissidente ad un tavolo mediante telepatia, fa anche pensare alle trovate di Scanners di David Cronenberg. Il pensiero uccide, ed è la caratteristica forse più inquietante del mondo in cui deve muoversi Zed. Che scoprirà, curiosamente, nella Morte il senso dell’esistenza, unico modo per demolire la crisi di valori del vortex, popolato da immortali che non danno (estremo paradosso) alcuna importanza alla vita che vivono.

Il finale misticheggiante, in effetti, a ben vedere è ben più materialista, e sembra evocare grottescamente quello del massacro della Guyana. Non è un finale allegro, ma sembra l’unico possibile – e va valutato in chiave concettuale anch’esso, probabilmente. Quel materialismo non è che il concretizzarsi di una pulsione di morte, frutto della rimozione delle brutture in nome dell’apatia o del doverci essere. O forse è semplicemente il ciclo di accettazione della nascita, vita e morte, che il resto del film (magia del cinema) ci aveva quasi fatto dimenticare per qualche ora.