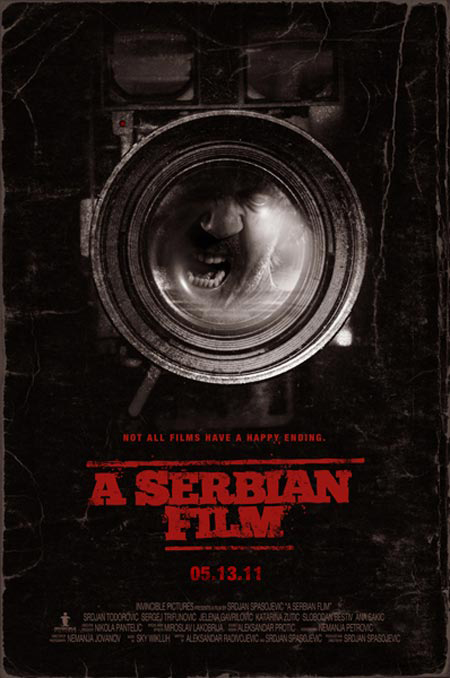

A Serbian film (un film serbo) è un titolo solo apparentemente innocuo per uno degli horror più espliciti, crudeli e privi di fronzoli che siano stati mai girati fino ad oggi. Oggetto di numerose controversie per via di un certo tipo di rappresentazione della violenza, in cui non si risparmiano dettagli macabri ed in cui vengono violati diversi tabù, impossibili da raccontare nella loro puntualità senza cogliere il contesto generale.

La poetica del film di per sé sarebbe anche chiara, dato che vuole ergersi a metafora o allegoria del mondo in cui viviamo, in cui il capitalismo si erge a titolo di imbattibile mostro finale delle nostre esistenze, con l’aggravante di provare a sedurci con le sue allusioni erotico-monetarie: se hai i soldi hai tutto, paghi le bollette, mangi da dio, vivi in una villa tutta tua e il sesso è garantito, automatico, l’hai appena comprato, e non serve lo scontrino, figuriamoci. Il problema è la forma, se vogliamo chiamarlo problema, ammesso che una qualsiasi espressione artistica possa essere un priblema e, per quello che vale, dando per buono che non sia così. Il problema – nel senso a cui ci riferiamo – è il modo in cui le scene vengono proposte, nell’ottica craveniana di suscitare disgusto, repellenza, orrore puro perchè figlio di una violenza esplicita, mai accennata, fin troppo dettagliata.

Opera sadiana ma non sadica secondo Nocturno, che lo contestualizza nell’ambito dei disturbi post traumatici delle feroci guerre in ex Jugoslavia (come fa anche Davinotti, del resto) che tormentarono gli anni Novanta, di cui questo horror potrebbe ritenersi figlio e simbolo, un po’ come accadde per Combat Shock rispetto al conflitto in Vietnam. La chiave di lettura post bellica è a mio parere estremamente interessante, perché non a tutti sarebbe venuto in mente di collegare l’idea di rappresentare gli orrori del periodo dicendoci che si tratta di un film (che parla) di una specifica nazione, in un periodo storico di cui tanti hanno forse dimenticato, senza aggiungere altro, lasciandoci la morbosa curiosità di guardare, di dare una sbirciatina, al limite tappandosi gli occhi e le orecchie in alcune sequenze.

Ma A Serbian film è anche da considerarsi una discesa negli abissi più profondi della perversione come scritto da Silenzio in Sala, il quale ne sottolinea la primalità come opera puramente horror, da annoverarsi tra gli horror politici e sociologici che una volta erano patrimonio tipicamente USA, da Wes Craven fino a Tobe Hooper. La purezza di quest’opera rispetto al genere è ovviamente proporzionale all’insopportabilità di determinate sequenze, che sono diventate vere e propri oggetto di culto e di rehash implicito da parte degli appassionati del film, producendo lo stesso effetto che si è verificato per Operazione Luna, a ben vedere: un rimontaggio delle sole scene più forti, riproposto sul web in mille salse, che ha costituito una vera e propria sottocultura complottista, quella dei voyeur dagli istinti sadici (o sadiani) che rifuggono il contesto, la cornice, per mostrare l’orrore in quanto tale. E non è detto che ciò possa cogliere l’essenza del film, a ben vedere.

Il risultato è che sono quasi sicuramente di più le persone che hanno visto solo le scene estreme e non il film per intero, e questo è un effetto collaterale di moltissimi di questi prodotti che tendono a fare dello sperimentalismo la propria bandiera (mi vengono in mente in ordine sparso Flesh of the void o Snuff 102 che, sulla stessa falsariga o quasi, potrebbero aver subito la stessa sorte, decontestualizzati in nome del dio post moderno o strutturalista). Srđan Spasojević (regia) e Aleksandar Radivojević (sceneggiatura) erano quasi certamente sicuramente consapevoli di quello che stavano per produrre, E di quanto strascico e discussione avrebbe prodotto un lavoro del genere.

È anche probabile – a posteriori – che non ci sia più spazio per opere di questo tipo nei tempi in cui viviamo, più corrotti di quanto qualsiasi regista horror avrebbe potuto immaginare. Ma opere del genere rimangono simboliche di un modo di percepire un trauma collettivo, un modo per esplicitare il non detto e per recuperare nel rimosso delle nostre coscienze gli errori della violenza e di ogni tipo di guerra, sia pure con il rischio (non da poco) che quella violenza così esplicita, diretta, traumatizzante, che coinvolge esseri umani di ogni età, ordine e grado, possa essere fraintesa o capovolta nel suo reale significato.

Negli anni Settanta avremmo parlato di shockploitation: rivedendo questo film oggi siamo molto consapevoli che le etichette non servono a nulla, per quanto in quel periodo degli anni anni Duemila andasse di moda parlare di torture porn. Un’etichetta poco adeguata che, oltre a essere fuorviante, in questo caso rischia di innescare le reazioni più scomposte: perché se lo scopo è compiacersi di quello che si guarda allora vale la pena guardare altro. Se invece l’idea è quella di esplorare nell’animo scuro dell’uomo può essere il film giusto, ma non si può – nè si deve – approcciare a un prodotto del genere con la leggerezza e l’ingenuità di chi si aspetta un’opera horror estrema: in questo caso siamo ben oltre quella soglia. Ben oltre la soglia fissata dalle 120 giornate di Sodoma di Pasolini, a cui l’opera dovrebbe peraltro ispirarsi almeno in parte.

(aggiornamento di marzo 2024)

Trama

In breve: horror estremo particolarmente abile a costruire un sottotesto attrattivo (quello del mondo del porno) per poi renderlo orrorifico, disagiante e profondamente sgradevole. Film violentissimo in ogni senso, direi fino al paradosso (raramente qualcuno si è spinto a questi livelli), con un significato politico ben definito: A serbian film è quasi un manifesto anarchico, ma presenta almeno un paio di scene in cui sarà impossibile non coprirsi gli occhi con le mani. Se si regge, e si sa “leggere”, potrebbe valerne la pena.

Nella Serbia dei giorni nostri, Milosh è un ex- attore pornografico disoccupato e con famiglia da mantenere, il quale un bel giorno – per necessità – accetta di girare un film su proposta di un ambiguo produttore (Vukmir). Le condizioni sono atipiche: dovrà recitare senza sapere i dettagli della sceneggiatura – forse un ennesimo “grande fratello” – ed in ballo vi è un compenso esageratamente alto.

Sinossi

La trama di “A Serbian Film” ruota attorno a un ex attore porno, Milos, che viene coinvolto in un nuovo progetto cinematografico promettente. Tuttavia, man mano che il progetto avanza, Milos si rende conto che le richieste del regista sono sempre più estreme e perverse, portandolo in situazioni di violenza sessuale e violenza inimmaginabili.

Un film controverso

A Serbian Film rientra nel cinema “estremo” più discusso nei forum che visto al cinema, alla prova dei fatti; e questo non è nemmeno un caso isolato, perchè quando si spinge il pedale su determinati argomenti sensibili è inevitabile, oltre una certa soglia, che possa scattare l’effetto “Salò” di Pasolini – altro film visivamente tremendo ma, alla prova dei fatti, più discusso che visto. Le critiche spietate a questo film – come prodotto ultra-violento e iper-esplicito, ad un certo punto – sono lecite quanto probabilmente figlie di una tendenza piuttosto “mainstream“: la repulsione del pubblico verso le tematiche sessuali violente (non tanto per quelle “solo” violente, che Tarantino e compagnia hanno già demistificato da anni, con la storia della graphic violence e annesse supercazzole).

È chiaro che se i termini della discussione sono questi, e se davvero chiunque può giocare sull’effetto virale semplicemente facendo un qualsiasi torture porn, lo scenario diventa desolante. Diventa impossibile parlare di horror perchè tutto quello che scriveremo, in qualche modo, finirebbe per essere sbagliato a prescindere. Peraltro, Spasojevic in questa sede offre non pochi spunti suggestivi, addirittura inserisce una metafora politica e sociale nel film, del tutto priva di mezzi termini (sesso anale per indicare metaforicamente il rapporto tra un politico ed il suo elettore, oppure tra te ed il tuo capo, oppure ancora – per estensione – tra un cineasta e la censura). Il tutto, ovviamente, ricorrendo all’arma del trauma visivo, e spesso abusandone allegramente, a dirla tutta (certi dettagli di A serbian film sono inutilmente insistiti, quasi da sembrare insulsi).

“Tu devi solo comparire, essere quello che sei, rilassarti ed agire come Milos agirebbe…”

Sapore di snuff

Il sospetto che “A serbian film” abbia qualcosa di atipico e di morboso assale lo spettatore fin dai primi istanti del film, del resto, alimentando la netta impressione che Milos stia per girare una sorta di snuff. La sostanza appare progressivamente più chiara durante lo scorrere del film, e attenzione: non si tratta di un prodotto auto-referenziale per morbosi affamati di violenza gratuita, dove la trama è poco più di un pretesto (vedi ad esempio Snuff 102 o Grotesque). È invece magistrale, e alla base dell’intero lavoro, la resa del contrasto lacerante tra la tranquillità familiare del protagonista (che conduce una vita non eccezionale, che ama poco e che rimpiangerà nel seguito) e la spirale di sangue e sesso estremo a cui molti spettatori increduli faticheranno a trovare un vero motivo. L’unico motivo è che Milos farebbe qualsiasi cosa, letteralmente, pur di guadagnare soldi per mantenere la propria famiglia e non farla soffrire, anche a costo di essere, a sua volta, abusato mentalmente o fisicamente.

All’inizio delle riprese – che avvengono in quello che sembra essere un orfanotrofio, un luogo morbosamente atipico per girare un porno – Milos trova vari cameraman vestiti come addetti alla sicurezza che ne registrano minuziosamente i movimenti: una sorta di “grande Fratello”, sparso nei vari ambienti, dove Vukmir (il feroce committente) recita la parte del voyeur. Disgustato e imbarazzato dalle circostanze surreali in cui si trova, Milos decide inizialmente di mollare il set: e per questo la pagherà cara.

Amo giocare con le metafore. Quando metti una metafora nuda sul tavolo, è come se facessi un disegno. Ad esempio quando diciamo “il tuo capo ti sta fottendo” potremmo disegnarlo mentre lo fa – ma sappiamo che non lo sta facendo sul serio. Stiamo quindi dipingendo come ti senti, ed è quello che abbiamo fatto nel film. E’ come se ci sentissimo violati dall’autorità, dalle nostre autorità che nel campo politico ed artistico sono così restrettive e mentalmente ristrette da rendere impossibile qualsiasi cosa. Quando vai a svolgere il tuo lavoro regolare, è come se ti stessi prostituendo no-stop. Ecco il perchè della natura pornografica del film: rappresenta qualsiasi lavoro indecente tu abbia mai fatto. E’ un tipo di pornografia perchè ti fai fottere per dare da mangiare alla tua famiglia. Stiamo rendendo metafore nella carne, come il grande David Cronenberg, una delle nostre grandi ispirazioni per il film (assieme agli horror anni 70 americani, come detto altro nell’intervista, ndr) (A. Spasojevic, intervista a Bloody Disgusting)

Diversi sono i paralleli narrativi visibili nel film, tra cui il perenne contrasto tra l’umanità del protagonista e l’insostituibilità degli affetti familiari, in lotta feroce con l’istinto di protezione che diventa, a quel punto, quasi animalesco, capace di proteggere, rassicurare o terrorizzare. Homo homini lupus, insomma. In “A Serbian Film” si mostrano incesto, stupro, un sesso sfrenato consumato fino alla materiale incoscienza e soprattutto l’idea della Morte, a seguito della quale non esiste alcun sentimento di pietà, ma solo ulteriore strumentalizzazione e spettacolarizzazione. Memorabile, poi, la mutazione di Milos: tra ricordi confusi e inganni subdoli, la pornostar dal buon cuore arriva paradossalmente ad avere ribrezzo della sua stessa vita sessuale, tanto è riuscito un sadico burattinaio a manipolarne la personalità. Una Morte che trionfa anche nel terribile finale: un finale che distrugge l’illusione di qualche attimo di “aver salvato il salvabile“, lasciando solo desolazione e un profondo nichilismo. L’amore, l’unità della famiglia, la coerenza dell’uomo – vengono disgregati d’un sol colpo da questa rappresentazione di un Potere sostanzialmente pasoliniano.

L’estremo come poetica sovversiva

Mentre tantissimi critici (spesso in buonafede o distratti da una forma che rischia di affossare la sostanza) si affannano a sconsigliare al pubblico la violenza della pellicola, non dimentichiamo che è in realtà una brutale metafora contro il Potere, che costringe, secondo le parole del regista, le persone a eseguire azioni contro la propria volontà, pur di poter sopravvivere. E se cerchi di opporti, o di trovare strade alternative, vieni prima boicottato, poi distrutto negli affetti e – a quel punto – desideri soltanto auto-eliminarti. Roba che si è vista raramente a questi livelli di esasperazione, come nemmeno accade nel pur crudo “Il centipede umano“.

“Le vittime sono la cosa più venduta di questo mondo…“

In definitiva “Srpski film” infrange, con uno stile ibrido tra shockumentary e cinema-verità, i vari tabù sulla perversione, rendendoli orrorifici e ancora più aberranti di quanto non sia il solo nominarli – come in un nuovo Grande Fratello versione hardcore, con comuni cittadini ridotti a sudditi sessualmente passivi, semplici marionette senza più nulla al proprio interno. Una metafora a mio parere talmente interessante, al di là del linguaggio che non piacerà a tutti, che sembra strano che qualcuno non ci abbia pensato prima.

Un film sostanzialmente valido per gli amanti dell’horror estremo, crudele e pesantissimo, ancor più per la metafora politica anti-governativa (da approfondire e contestualizzare, certamente), e con interpretazioni tutte sopra le righe.

“A Serbian Film” è un controverso film horror serbo del 2010, diretto da Srdjan Spasojevic. Il film ha suscitato molte critiche e dibattiti per la sua rappresentazione esplicita di violenza sessuale e altre situazioni disturbanti. La trama segue un ex attore porno che accetta di partecipare a un nuovo progetto, solo per scoprire che le azioni richieste diventano sempre più brutali e insopportabili.

Cast e Produzione

Il cast del film include Srdjan Todorovic nel ruolo principale, insieme ad altri attori serbi.

La produzione è stata guidata dal regista Srdjan Spasojevic.

Curiosità

Il film è stato ampiamente discusso e criticato per la sua rappresentazione esplicita e spaventosa di temi controversi, portando a discussioni sulla censura e la limitazione della libertà artistica.

La questione della libertà artistica e dei contenuti controversi nei film è un argomento complesso e dibattuto, e probabilmente A serbian film è uno dei prodotti che più ha scatenato la discussione in questa veste. Rispondere a un’affermazione sulla necessità di vietare legalmente film come “A Serbian Film” richiede una considerazione equilibrata dei diritti individuali, della libertà espressiva e delle possibili implicazioni, anche se – per natura stessa del film – non è per nulla agevole farlo. Sappiamo che la libertà di espressione è generalmente garantita a chiunque, anche se i contenuti non fossero per tutti: del resto film terribili da visionare come Salò di Pasolini contengono scene eccessive che si collocano in una dimensione politica (criticare gli eccessi del potere), che è un po’ lo stesso che fa il regista qui.

Ogni critica a A serbian film rischia di essere una polemica di natura politica e che accarezza pericolosamente l’idea di censura come desiderabile, cosa che dovrebbe farci inorridire più delle tremende scene contenute nel film stesso, ormai ben note. Argumentare che anche se certi film possono contenere contenuti disturbanti o controversi, vietarli potrebbe aprire la strada a restrizioni simili su altri tipi di espressione artistica, limitando la diversità delle opinioni e delle visioni creative.

Una legge che vieti determinati tipi di film potrebbe portare a un controllo eccessivo sulle opere artistiche, limitando la capacità degli artisti di esplorare temi oscuri o provocatori. Del resto anche i film controversi possono avere un valore educativo e critico. Possono servire come commenti sociali, spingendo il pubblico a riflettere su questioni importanti e a discutere nostro malgrado temi difficili. Invece di vietare un film per legge, potrebbe essere più appropriato stabilire restrizioni d’età chiare e accurate, consentendo al pubblico adulto di prendere decisioni informate sulla visione dei contenuti. Ciò rispetterebbe i diritti dei genitori di decidere cosa è appropriato per i loro figli e allo stesso tempo consentirebbe agli adulti di prendere decisioni autonome.

Non dovremmo poi nemmeno ricordare, ma è bene farlo lo stesso, che il cinema è un’arte che può affrontare una vasta gamma di emozioni, esperienze e temi. Alcuni film possono essere considerati opere d’arte e possono essere oggetto di analisi critica e dibattito. A serbian film secondo noi non lo è, a dirla tutta, ma ha pieno diritto di esistere.

Spiegazione Finale (senza spoiler)

Come accennato in precedenza, a causa della natura estremamente disturbante del finale di “A Serbian Film”, eviterò di entrare nei dettagli. Tuttavia, posso dirti che il finale del film è noto per essere particolarmente sconvolgente e oscuro, coinvolgendo ulteriormente il protagonista in eventi traumatici e violenti che hanno alimentato molte delle polemiche e delle critiche rivolte al film. Ricorda che “A Serbian Film” è stato oggetto di numerose controversie a causa delle sue rappresentazioni violente e disturbanti. Sebbene possa suscitare curiosità, è importante considerare attentamente se desideri esplorare un film con contenuti così forti e potenzialmente traumatizzanti.

A serbian film, dove vederlo?

Il film è disponibile in streaming su Google Play